使用方便有用的方法,以减少代码行数,提高我们的工作效率,增加我们的摸鱼时间。

在我们的日常任务中,我们需要编写函数,如排序、搜索、寻找惟一值、传递参数、交换值等,所以在这里分享一下我工作多年珍藏的几个常用技巧和方法,以让大家增加摸鱼的时间。

这些方法肯定会帮助你:

- 减少代码行

- Coding Competitions

- 增加摸鱼的时间

1.声明和初始化数组

我们可以使用特定的大小来初始化数组,也可以通过指定值来初始化数组内容,大家可能用的是一组数组,其实二维数组也可以这样做,如下所示:

const array = Array(5).fill('');

// 输出

(5) ["", "", "", "", ""]

const matrix = Array(5).fill(0).map(() => Array(5).fill(0))

// 输出

(5) [Array(5), Array(5), Array(5), Array(5), Array(5)]

0: (5) [0, 0, 0, 0, 0]

1: (5) [0, 0, 0, 0, 0]

2: (5) [0, 0, 0, 0, 0]

3: (5) [0, 0, 0, 0, 0]

4: (5) [0, 0, 0, 0, 0]

length: 5

2. 求和,最小值和最大值

我们应该利用 reduce 方法快速找到基本的数学运算。

const array = [5,4,7,8,9,2];

求和

array.reduce((a,b) => a+b);

// 输出: 35

最大值

array.reduce((a,b) => a>b?a:b);

// 输出: 9

最小值

array.reduce((a,b) => a<b?a:b);

// 输出: 2

3.排序字符串,数字或对象等数组

我们有内置的方法sort()和reverse()来排序字符串,但是如果是数字或对象数组呢

字符串数组排序

const stringArr = ["Joe", "Kapil", "Steve", "Musk"]

stringArr.sort();

// 输出

(4) ["Joe", "Kapil", "Musk", "Steve"]

stringArr.reverse();

// 输出

(4) ["Steve", "Musk", "Kapil", "Joe"]

数字数组排序

const array = [40, 100, 1, 5, 25, 10];

array.sort((a,b) => a-b);

// 输出

(6) [1, 5, 10, 25, 40, 100]

array.sort((a,b) => b-a);

// 输出

(6) [100, 40, 25, 10, 5, 1]

对象数组排序

const objectArr = [

{ first_name: 'Lazslo', last_name: 'Jamf' },

{ first_name: 'Pig', last_name: 'Bodine' },

{ first_name: 'Pirate', last_name: 'Prentice' }

];

objectArr.sort((a, b) => a.last_name.localeCompare(b.last_name));

// 输出

(3) [{…}, {…}, {…}]

0: {first_name: "Pig", last_name: "Bodine"}

1: {first_name: "Lazslo", last_name: "Jamf"}

2: {first_name: "Pirate", last_name: "Prentice"}

length: 3

4.从数组中过滤到虚值

像 0, undefined, null, false, "", ''这样的假值可以通过下面的技巧轻易地过滤掉。

const array = [3, 0, 6, 7, '', false];

array.filter(Boolean);

// 输出

(3) [3, 6, 7]

5. 使用逻辑运算符处理需要条件判断的情况

function doSomething(arg1){

arg1 = arg1 || 10;

// 如果arg1没有值,则取默认值 10

}

let foo = 10;

foo === 10 && doSomething();

// 如果 foo 等于 10,刚执行 doSomething();

// 输出: 10

foo === 5 || doSomething();

// is the same thing as if (foo != 5) then doSomething();

// Output: 10

6. 去除重复值

const array = [5,4,7,8,9,2,7,5];

array.filter((item,idx,arr) => arr.indexOf(item) === idx);

// or

const nonUnique = [...new Set(array)];

// Output: [5, 4, 7, 8, 9, 2]

7. 创建一个计数器对象或 Map

大多数情况下,可以通过创建一个对象或者Map来计数某些特殊词出现的频率。

let string = 'kapilalipak';

const table={};

for(let char of string) {

table[char]=table[char]+1 || 1;

}

// 输出

{k: 2, a: 3, p: 2, i: 2, l: 2}

或者

const countMap = new Map();

for (let i = 0; i < string.length; i++) {

if (countMap.has(string[i])) {

countMap.set(string[i], countMap.get(string[i]) + 1);

} else {

countMap.set(string[i], 1);

}

}

// 输出

Map(5) {"k" => 2, "a" => 3, "p" => 2, "i" => 2, "l" => 2}

8. 三元运算符很酷

function Fever(temp) {

return temp > 97 ? 'Visit Doctor!'

: temp < 97 ? 'Go Out and Play!!'

: temp === 97 ? 'Take Some Rest!': 'Go Out and Play!';;

}

// 输出

Fever(97): "Take Some Rest!"

Fever(100): "Visit Doctor!"

9. 循环方法的比较

for 和 for..in 默认获取索引,但你可以使用arr[index]。for..in也接受非数字,所以要避免使用。forEach, for...of 直接得到元素。- forEach 也可以得到索引,但

for...of 不行。

10. 合并两个对象

const user = {

name: 'Kapil Raghuwanshi',

gender: 'Male'

};

const college = {

primary: 'Mani Primary School',

secondary: 'Lass Secondary School'

};

const skills = {

programming: 'Extreme',

swimming: 'Average',

sleeping: 'Pro'

};

const summary = {...user, ...college, ...skills};

// 合并多个对象

gender: "Male"

name: "Kapil Raghuwanshi"

primary: "Mani Primary School"

programming: "Extreme"

secondary: "Lass Secondary School"

sleeping: "Pro"

swimming: "Average"

11. 箭头函数

箭头函数表达式是传统函数表达式的一种替代方式,但受到限制,不能在所有情况下使用。因为它们有词法作用域(父作用域),并且没有自己的this和argument,因此它们引用定义它们的环境。

const person = {

name: 'Kapil',

sayName() {

return this.name;

}

}

person.sayName();

// 输出

"Kapil"

但是这样:

const person = {

name: 'Kapil',

sayName : () => {

return this.name;

}

}

person.sayName();

// Output

"

13. 可选的链

const user = {

employee: {

name: "Kapil"

}

};

user.employee?.name;

// Output: "Kapil"

user.employ?.name;

// Output: undefined

user.employ.name

// 输出: VM21616:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'name' of undefined

13.洗牌一个数组

利用内置的Math.random()方法。

const list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];

list.sort(() => {

return Math.random() - 0.5;

});

// 输出

(9) [2, 5, 1, 6, 9, 8, 4, 3, 7]

// 输出

(9) [4, 1, 7, 5, 3, 8, 2, 9, 6]

14.双问号语法

const foo = null ?? 'my school';

// 输出: "my school"

const baz = 0 ?? 42;

// 输出: 0

剩余和展开语法

function myFun(a, b, ...manyMoreArgs) {

return arguments.length;

}

myFun("one", "two", "three", "four", "five", "six");

// 输出: 6

和

const parts = ['shoulders', 'knees'];

const lyrics = ['head', ...parts, 'and', 'toes'];

lyrics;

// 输出:

(5) ["head", "shoulders", "knees", "and", "toes"]

16.默认参数

const search = (arr, low=0,high=arr.length-1) => {

return high;

}

search([1,2,3,4,5]);

// 输出: 4

17. 将十进制转换为二进制或十六进制

const num = 10;

num.toString(2);

// 输出: "1010"

num.toString(16);

// 输出: "a"

num.toString(8);

// 输出: "12"

18. 使用解构来交换两个数

let a = 5;

let b = 8;

[a,b] = [b,a]

[a,b]

// 输出

(2) [8, 5]

19. 单行的回文数检查

function checkPalindrome(str) {

return str == str.split('').reverse().join('');

}

checkPalindrome('naman');

// 输出: true

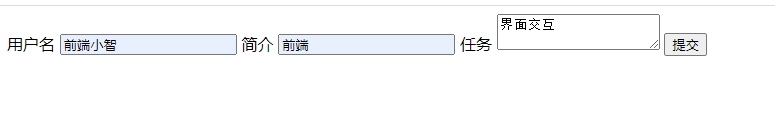

20.将Object属性转换为属性数组

const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 };

Object.entries(obj);

// Output

(3) [Array(2), Array(2), Array(2)]

0: (2) ["a", 1]

1: (2) ["b", 2]

2: (2) ["c", 3]

length: 3

Object.keys(obj);

(3) ["a", "b", "c"]

Object.values(obj);

(3) [1, 2, 3]

原文:https://dev.to/techygeeky/top...

收起阅读 »