前端部署,又有新花样?

大多数前端开发者在公司里,很少需要直接操心“部署”这件事——那通常是运维或 DevOps 的工作。

但一旦回到个人项目,情况就完全不一样了。写个小博客、搭个文档站,或者搞个 demo 想给朋友看,部署往往成了最大的拦路虎。

常见的选择无非是 Vercel、Netlify 或 GitHub Pages。它们表面上“一键部署”,但细节其实并不轻松:要注册平台账号、要配置域名,还得接受平台的各种限制。国内的一些云服务商(比如阿里云、腾讯云)管控更严格,操作门槛也更高。更让人担心的是,一旦平台宕机,或者因为地区网络问题导致访问不稳定,你的项目可能随时“消失”在用户面前。虽然这种情况不常见,但始终让人心里不踏实。

很多时候,我们只是想快速上线一个小页面,不想被部署流程拖累,有没有更好的方法?

一个更轻的办法

前段时间我发现了一个开源工具 PinMe,主打的就是“极简部署”。

它的使用体验非常直接:

- 不需要服务器

- 不用注册账号

- 在项目目录敲一条命令,就能把项目打包上传到 IPFS 网络

- 很快,你就能拿到一个可访问的地址

实际用起来的感受就是一个字:爽。

整个过程几乎没有繁琐配置,不需要绑定平台账号,也不用担心流量限制或收费。

这让很多场景变得顺手:

- 临时展示一个 demo,不必折腾服务器

- 写了个静态博客,不想搞 CI/CD 流程

- 做了个活动页或 landing page,随时上线就好

以前这些需求可能要纠结“用 GitHub Pages 还是 Vercel”,现在有了 PinMe,直接一键上链就行。

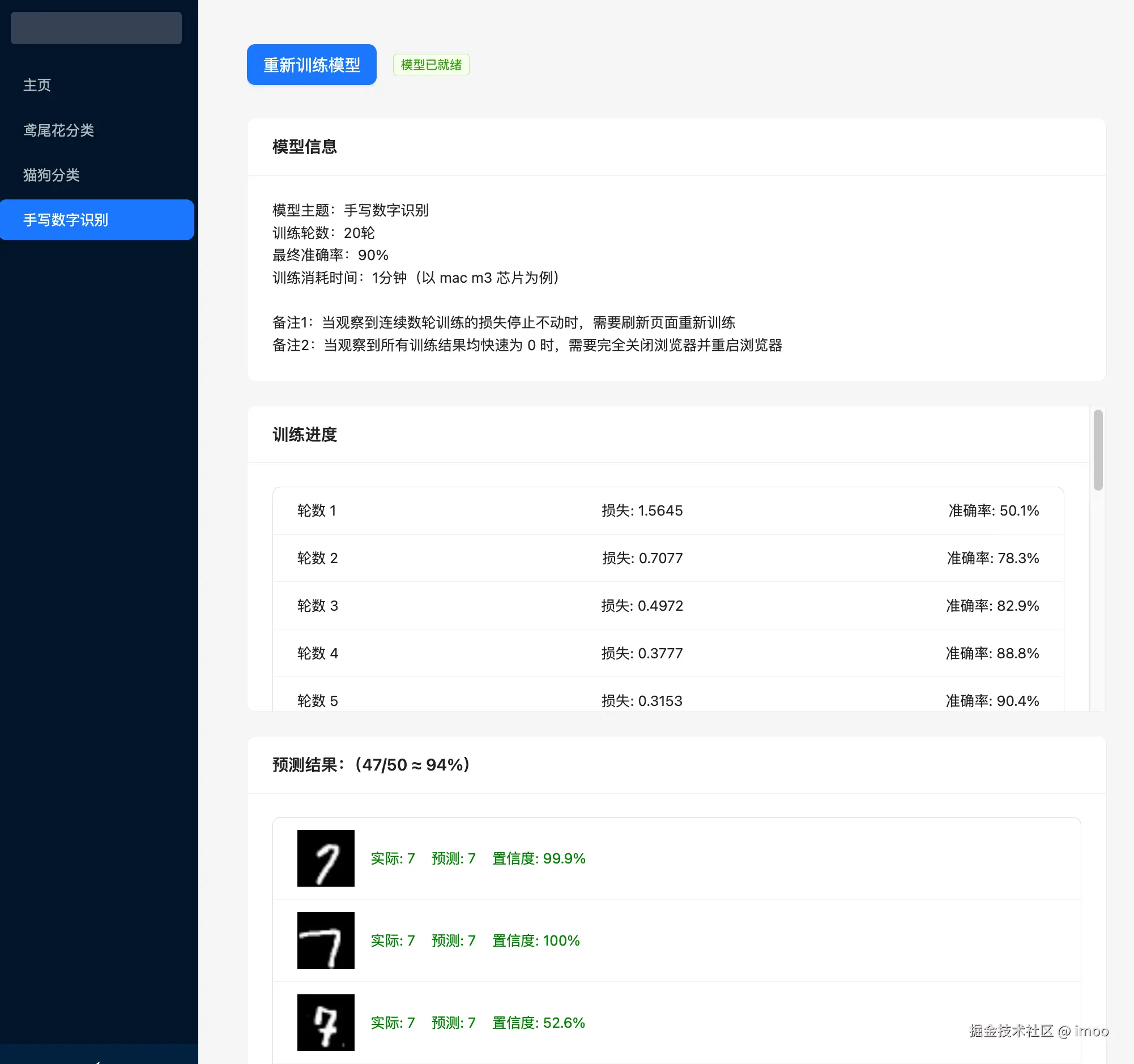

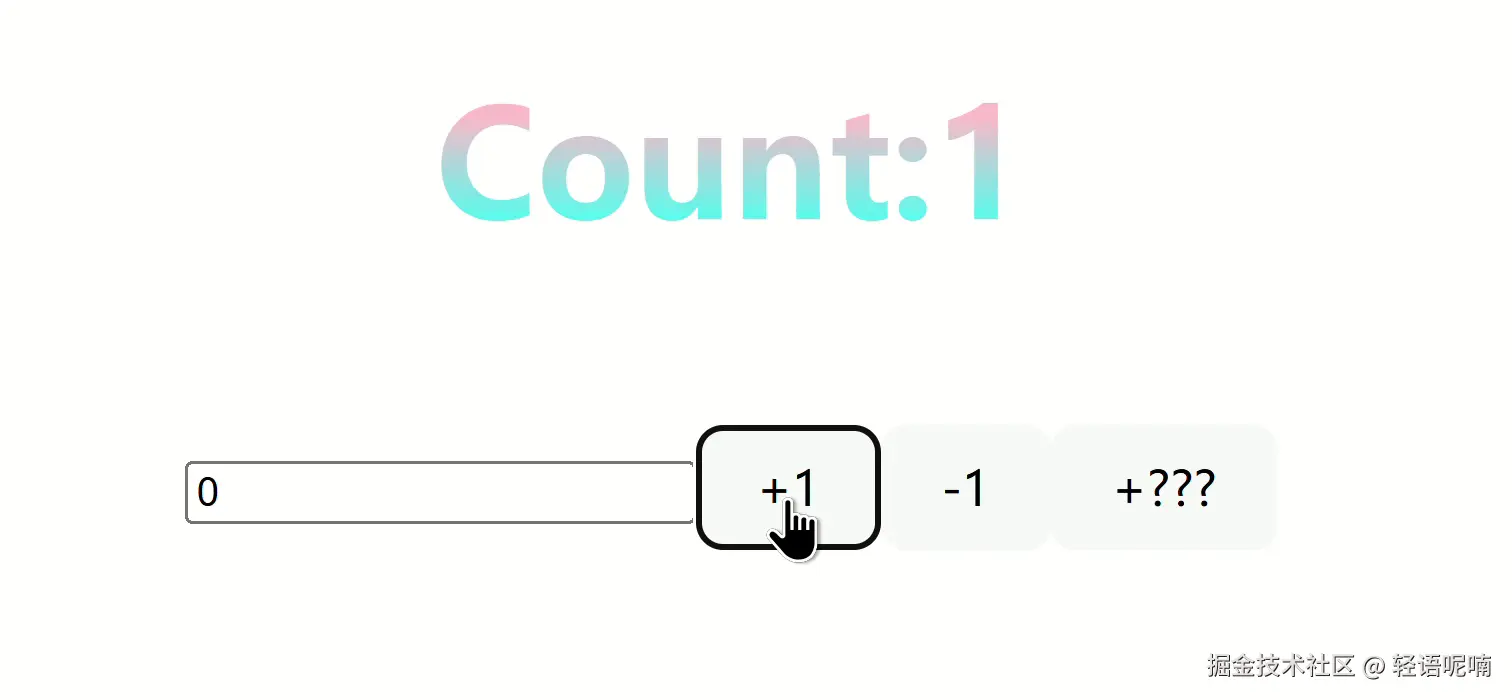

体验一把

接下来看看它在真实场景下的表现:部署流程有多简化?访问速度如何?和传统方案相比有没有优势?

测试项目

为了覆盖不同体量的场景,这次我选了俩类项目来测试:

- 小型项目:fuwari(开源的个人博客项目),打包体积约 4 MB。

- 中大型项目:Soybean Admin(开源的后台管理系统),打包体积约 15 MB。

部署项目

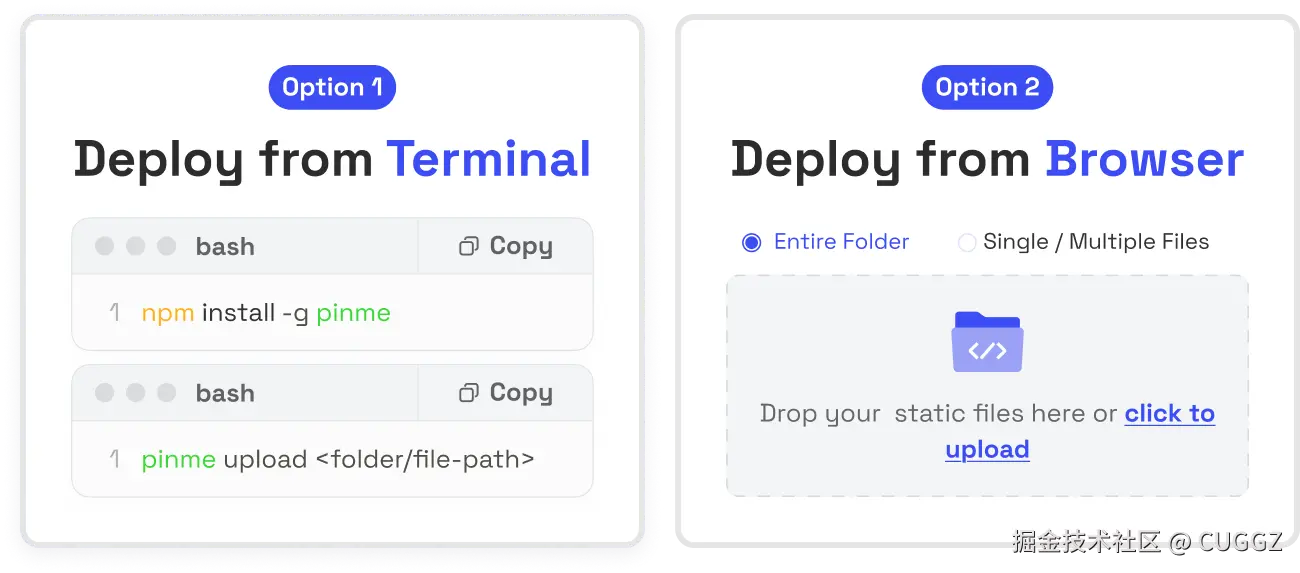

PinMe 提供了两种方式:命令行 和 可视化界面。

这两种方式我们都来试一下。

命令行部署

先全局安装:

npm install -g pinme

然后一条命令上传:

pinme upload <folder/file-path>

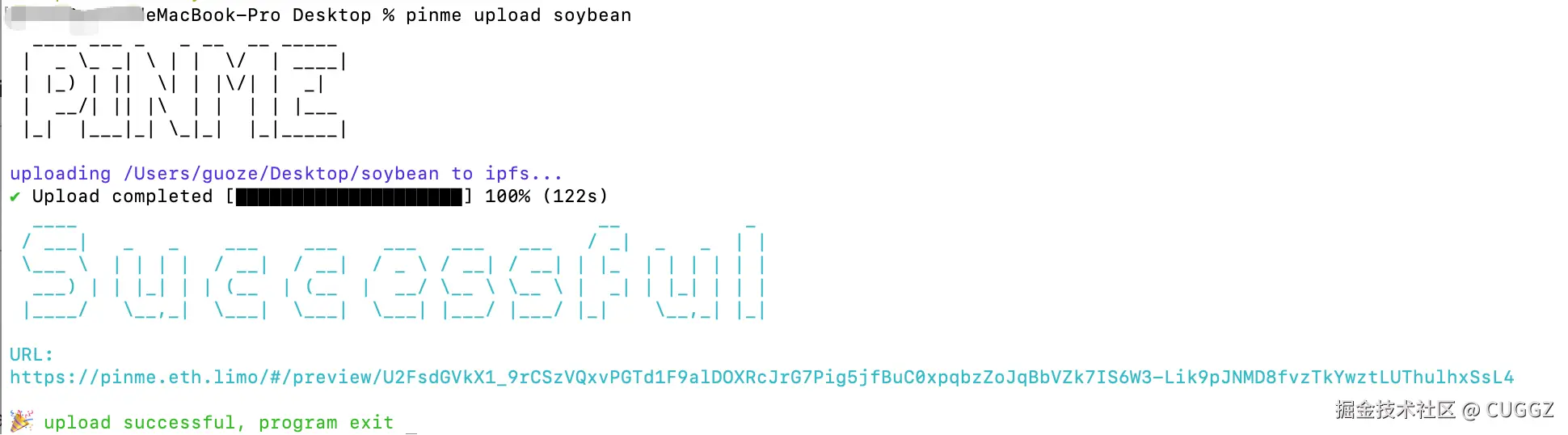

比如上传 Soybean Admin,文件大小 15MB:

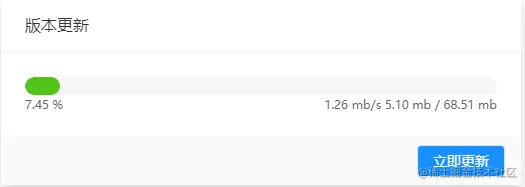

输入命令之后,等着就可以了:

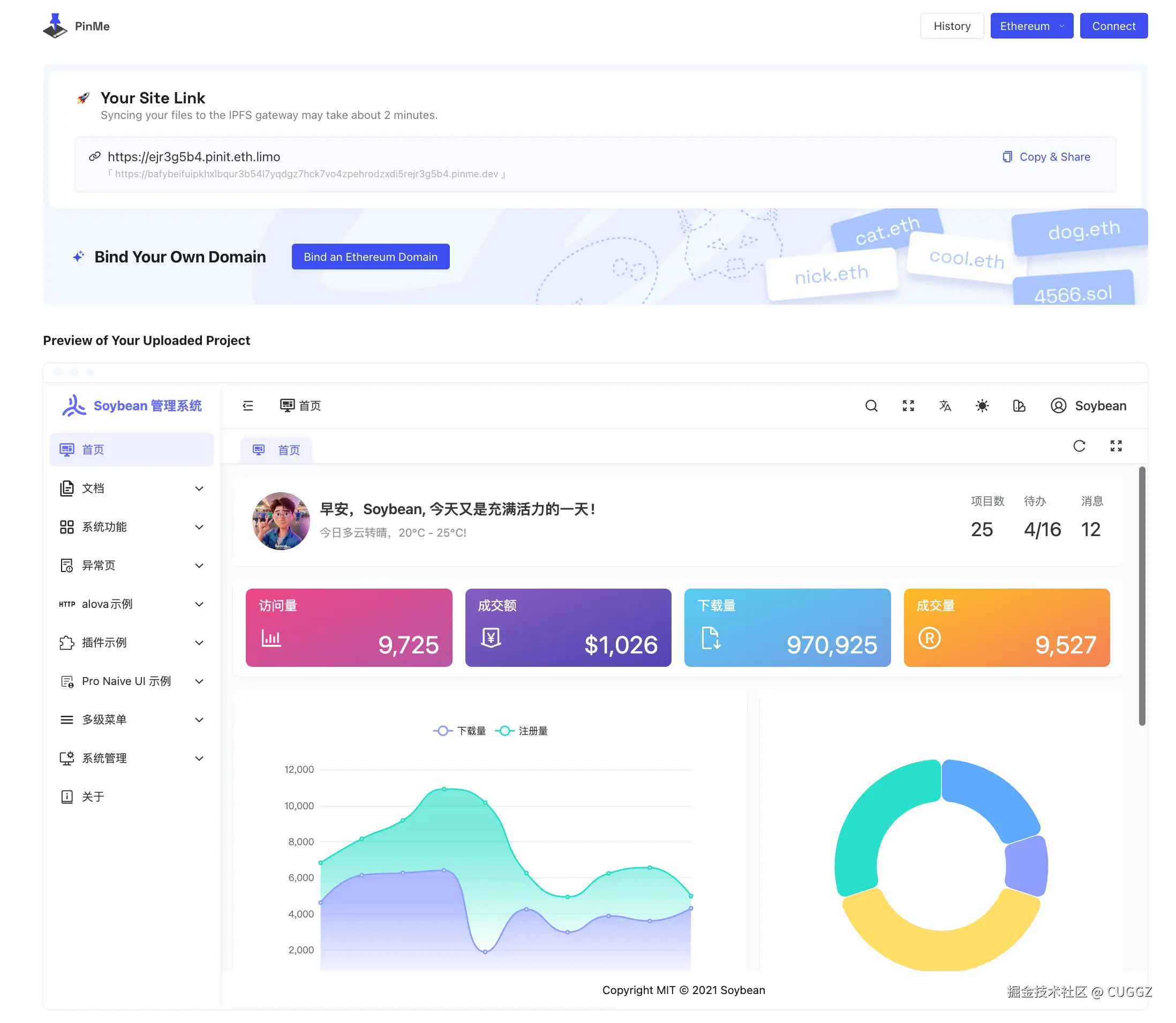

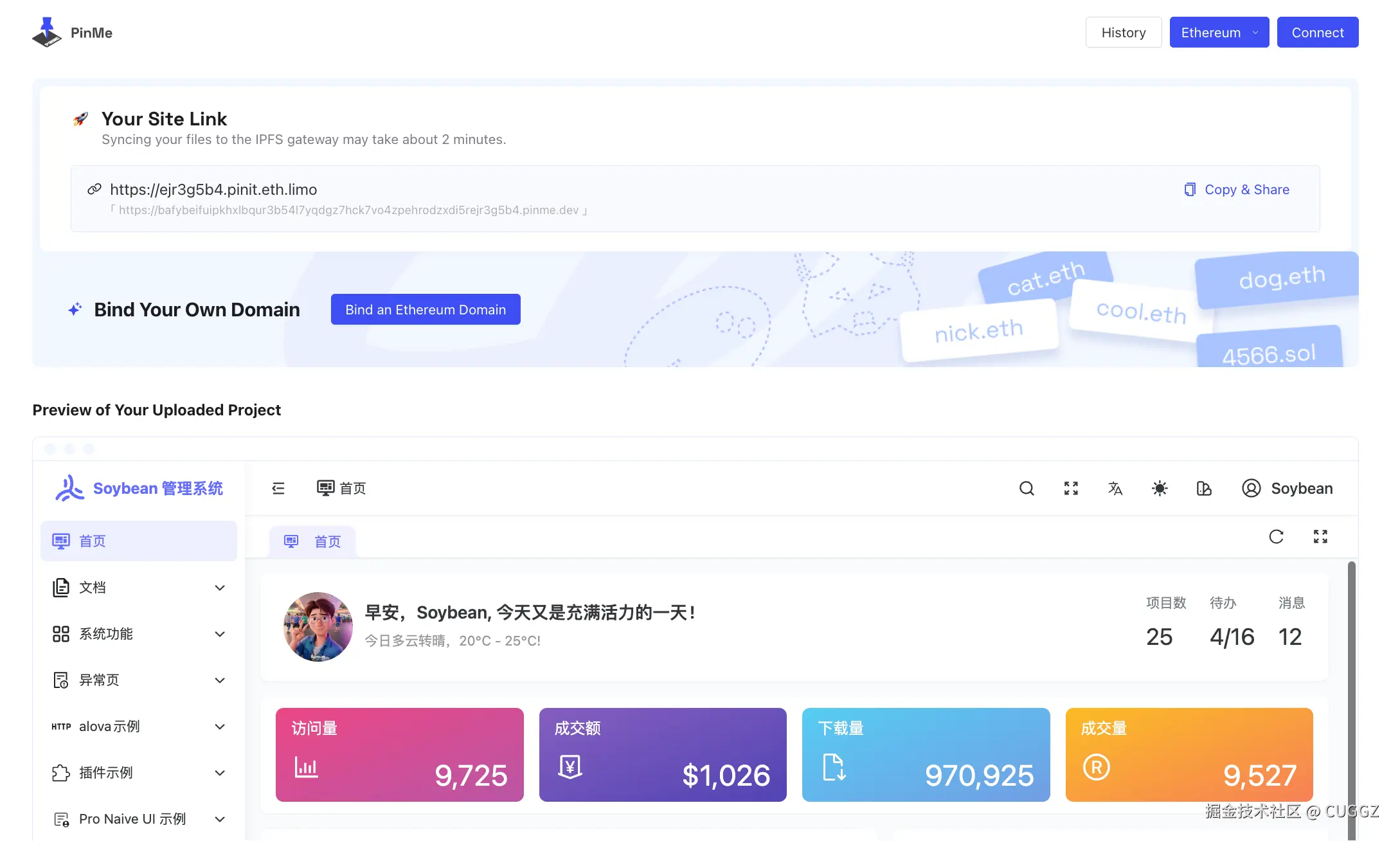

只用了两分钟,终端返回的 URL 就能直接访问项目的控制页面。还能绑定自己的域名:

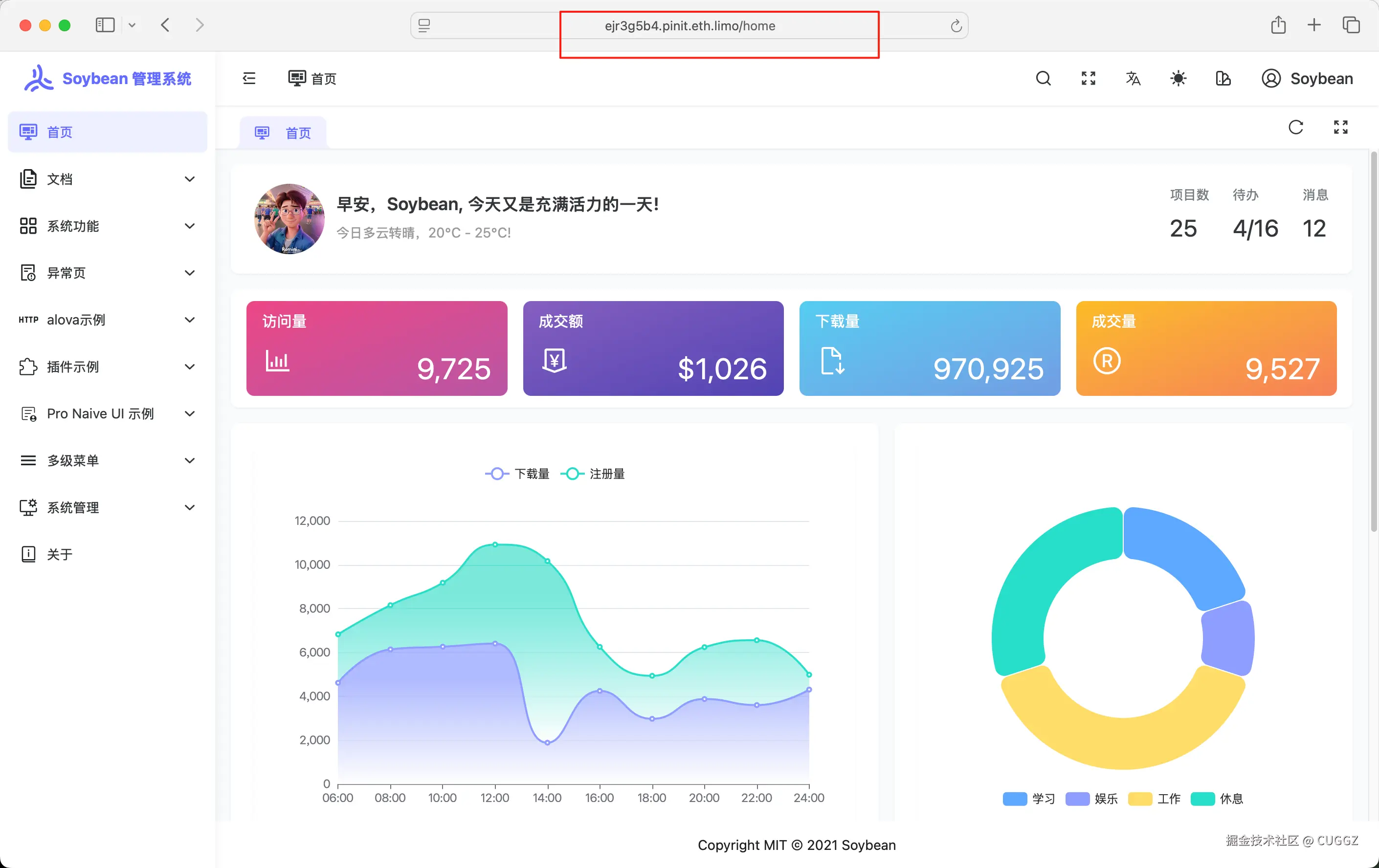

点击网站链接就可以看到已经部署好的项目,访问速度还是挺快的:

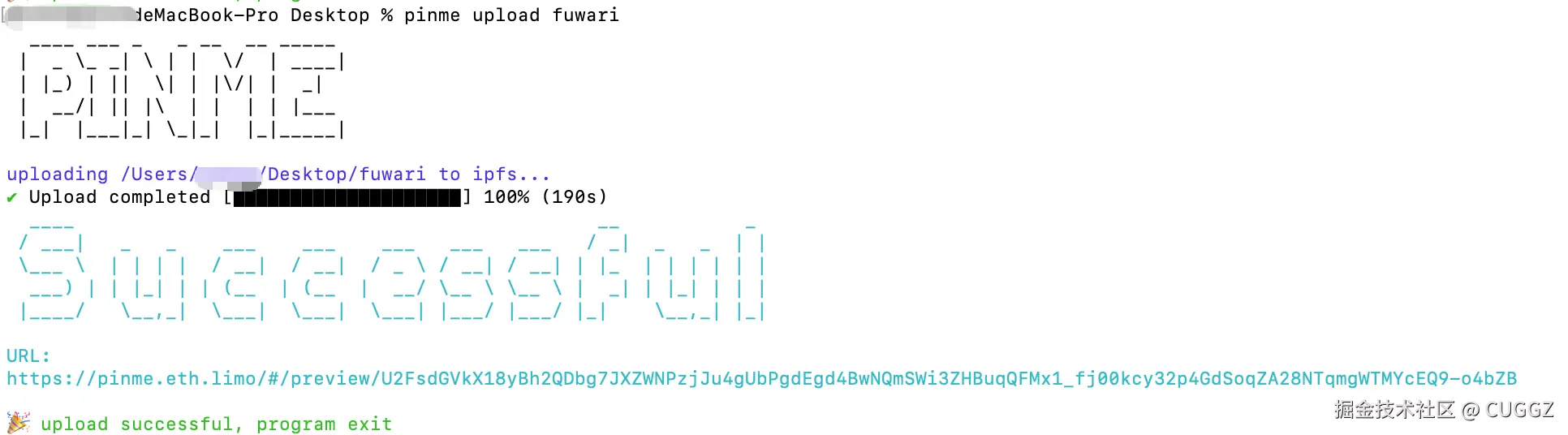

同样地,上传个人博客也是一样的流程。

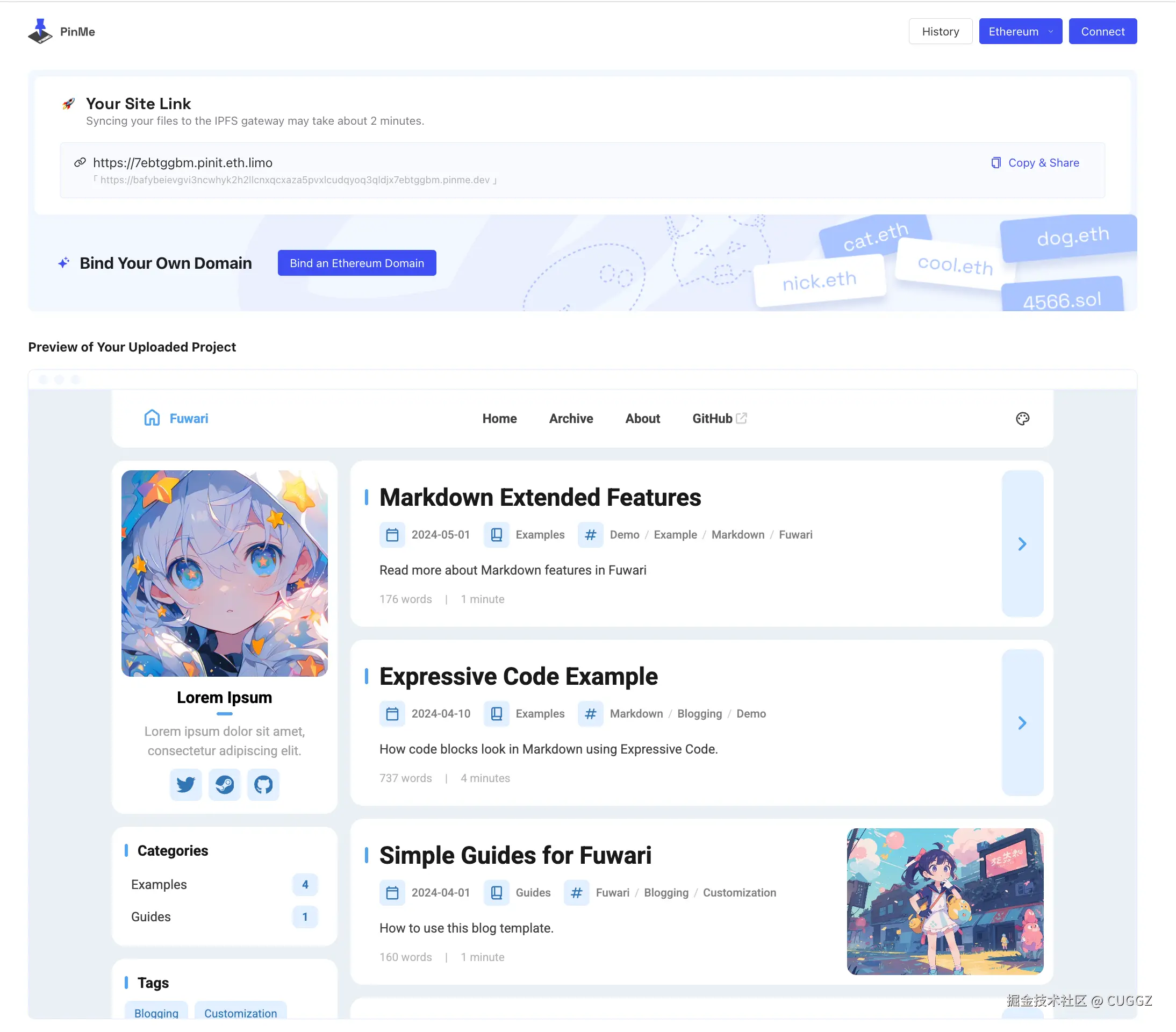

部署完成:

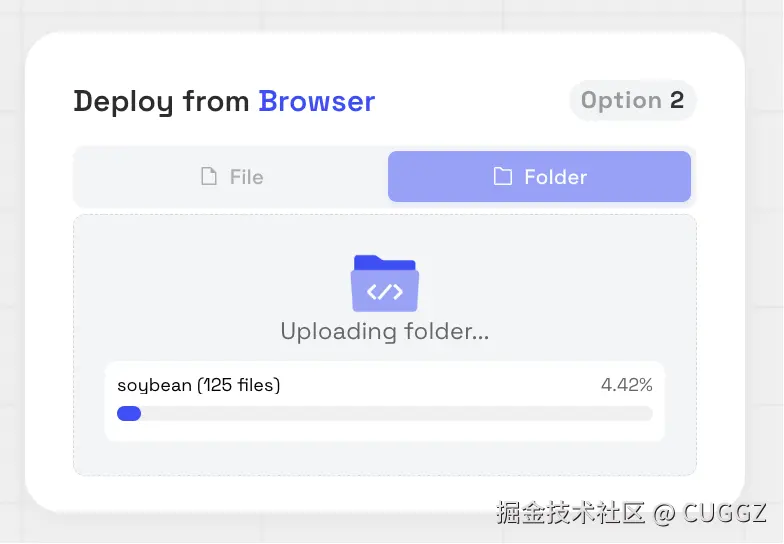

可视化部署

不习惯命令行?PinMe 也提供了网页上传,进度条实时显示:

部署完成后会自动进入管理页面:

经过测试,部署速度和命令行几乎一致。

其他功能

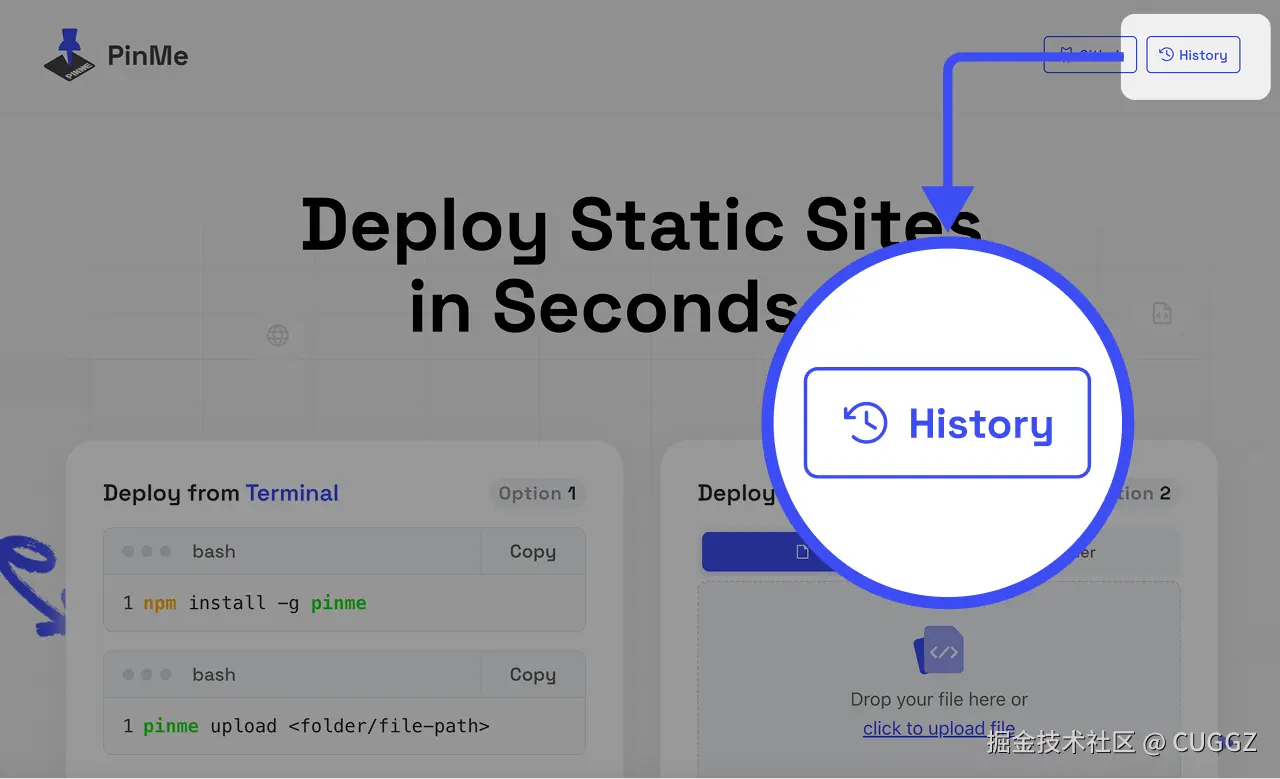

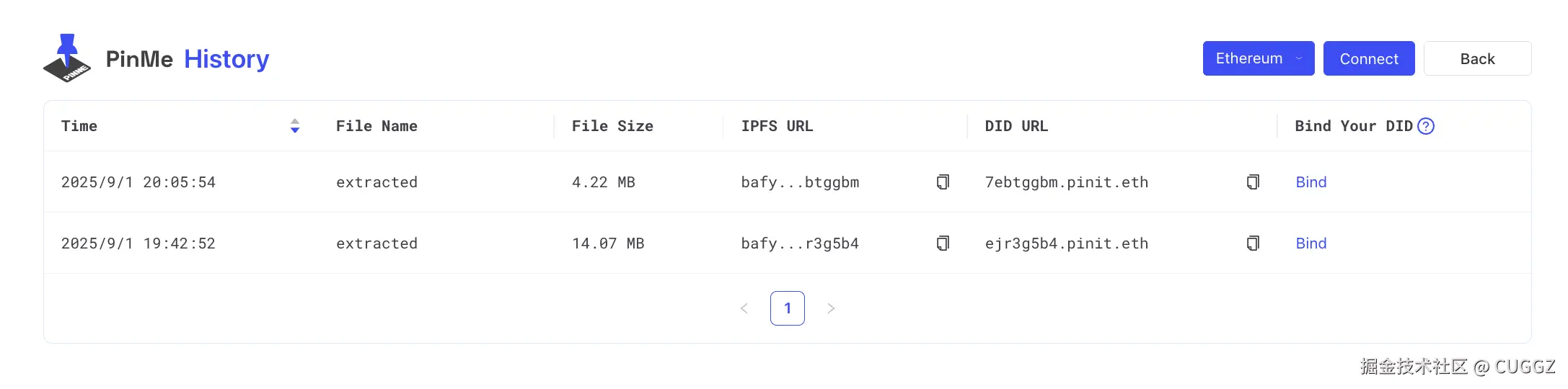

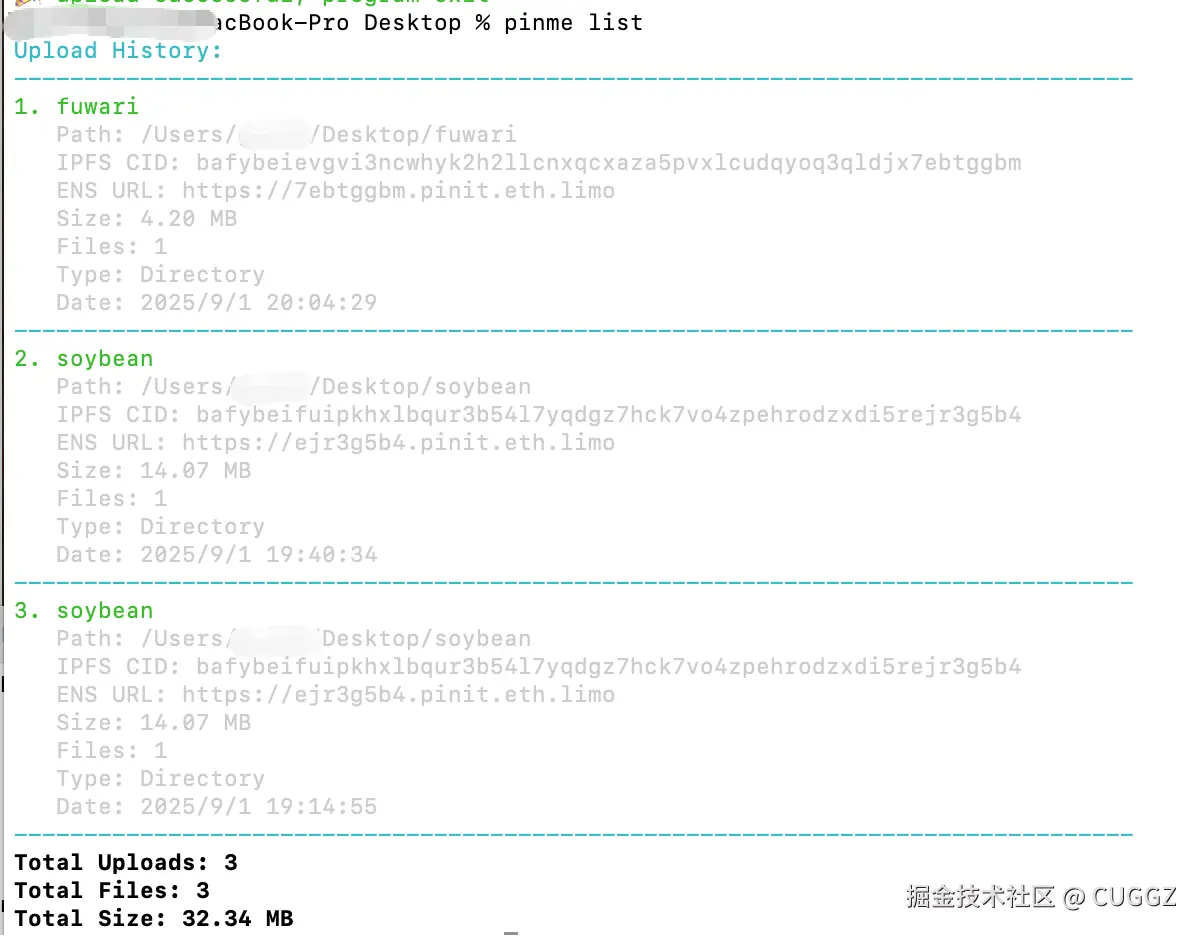

历时记录

部署过的网站都能在主页的 History 查看:

历史部署记录:

也可以用命令行:

pinme list

历史部署记录:

删除网站

如果不再需要某个项目,执行以下命令即可:

pinme rm

PinMe 背后的“硬核支撑”

如果只看表层,PinMe 就像一个极简的托管工具。但要理解它为什么能做到“不依赖平台”,还得看看它背后的底层逻辑。

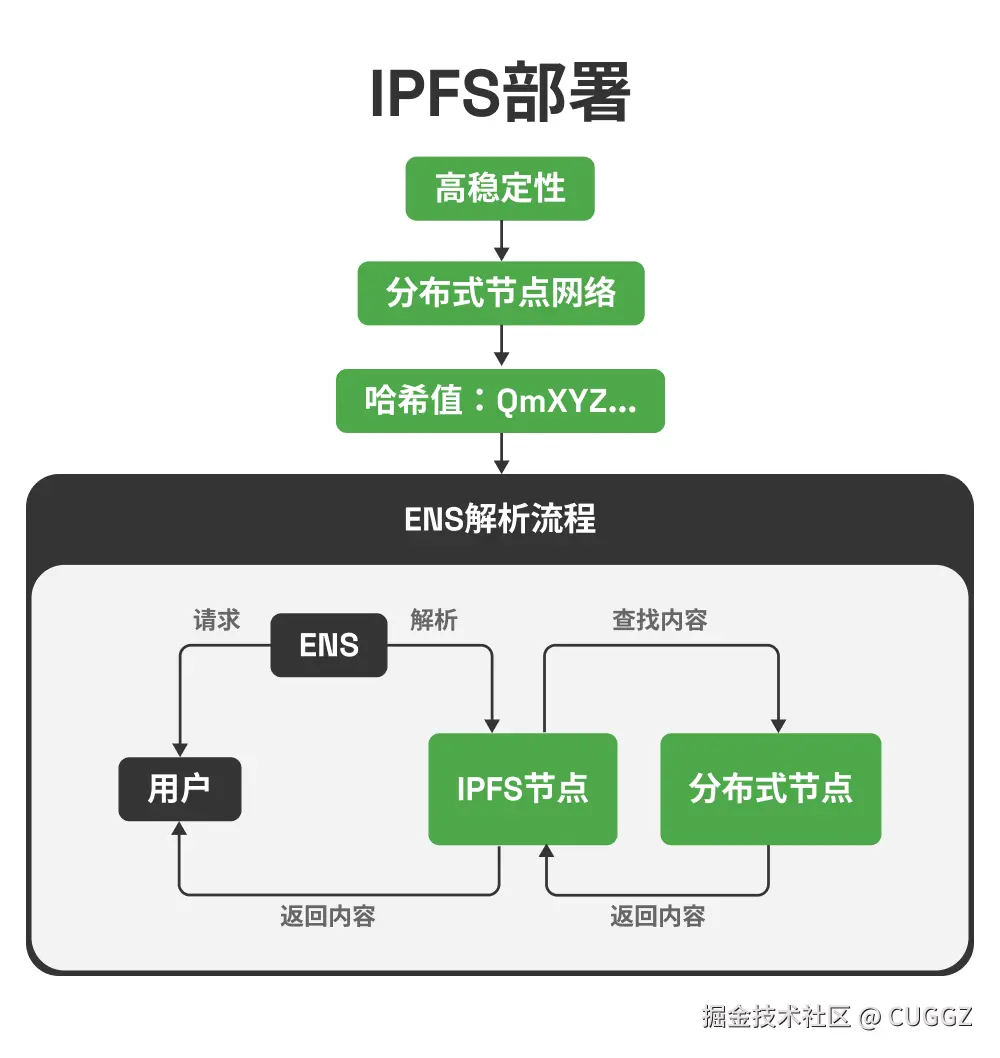

PinMe 的底层依赖 IPFS,这是一个去中心化的分布式文件系统。

要理解它的意义,得先聊聊“去中心化”这个概念。

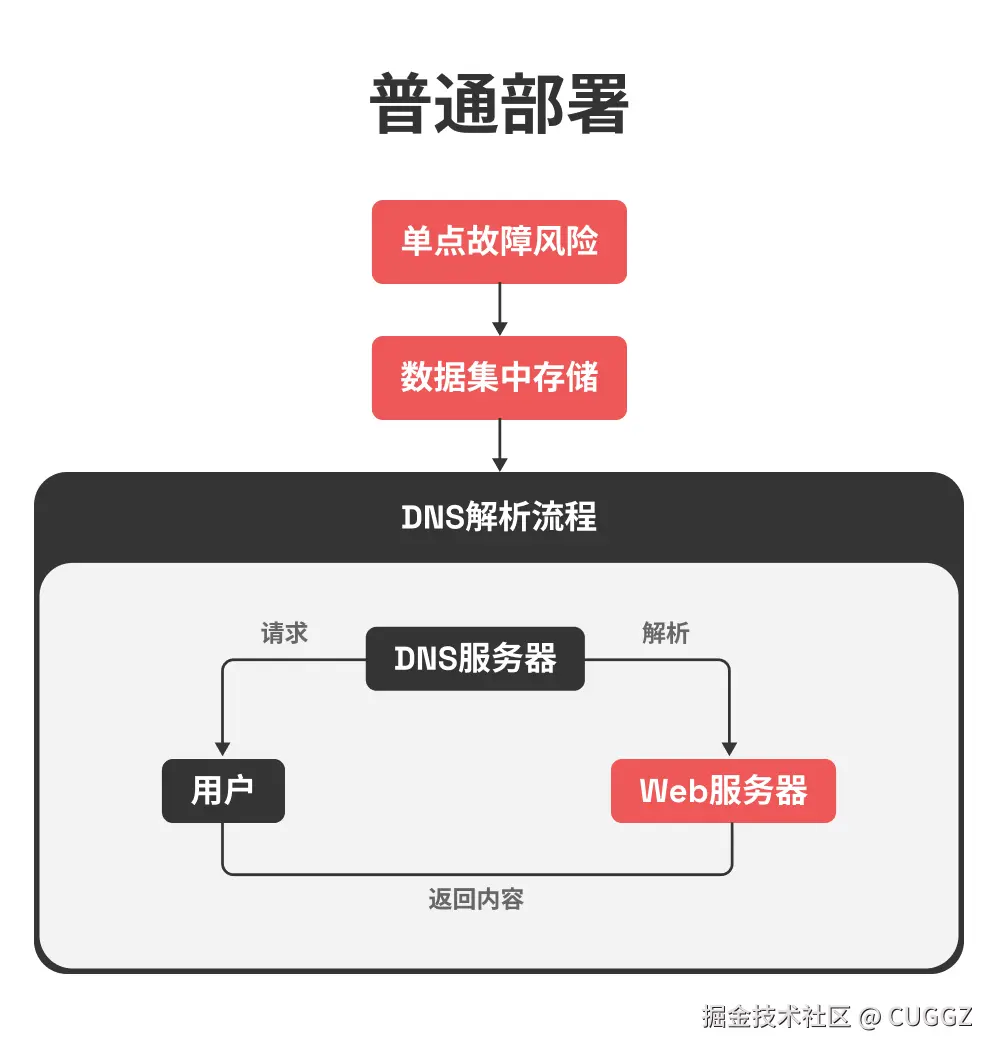

传统互联网是中心化的:你访问一个网站时,浏览器会通过 DNS 找到某台服务器,然后从这台服务器获取内容。这条链路依赖强烈,一旦 DNS 被劫持、服务器宕机、服务商下线,网站就无法访问。

去中心化的思路完全不同:

- 数据不是放在单一服务器,而是分布在全球节点中

- 访问不依赖“位置”,而是通过内容哈希来检索

- 只要有节点存储这份内容,就能访问到,不怕单点故障

这意味着:

- 更稳定:即使部分节点宕机,内容依然能从其他节点获取。

- 防篡改:文件哪怕改动一个字节,对应的 CID 也会完全不同,从机制上保障了前端资源的完整性和安全性。

- 更自由:不再受制于中心化平台,文件真正由用户自己掌控。

当然,IPFS 地址(哈希)太长,不适合直接记忆和分享。这时候就需要 ENS(Ethereum Name Service)。它和 DNS 类似,但记录存储在以太坊区块链上,不可能被篡改。比如你可以把 myblog.eth 指向某个 IPFS 哈希,别人只要输入 ENS 域名就能访问,不依赖传统 DNS,自然也不会被劫持。

换句话说:

ENS + IPFS = 内容去中心化 + 域名去中心化

前端个人项目瞬间就有了更高的自由度和安全性。

一点初步感受

PinMe 并不是要取代 Vercel 这类成熟平台,但它带来了一种新的选择:更简单、更自由、更去中心化。

如果你只是想快速上线一个小项目,或者对去中心化部署感兴趣,PinMe 值得一试。

- 官网:pinme.eth.limo/

- Github:github.com/glitternetw…

这是一个完全开源的项目,开发团队也会持续更新。如果你在测试过程中有想法或需求,不妨去 GitHub 提个 Issue —— 这不仅能帮助项目成长,也能让它更贴近前端开发的实际使用场景!

来源:juejin.cn/post/7547515500453380136

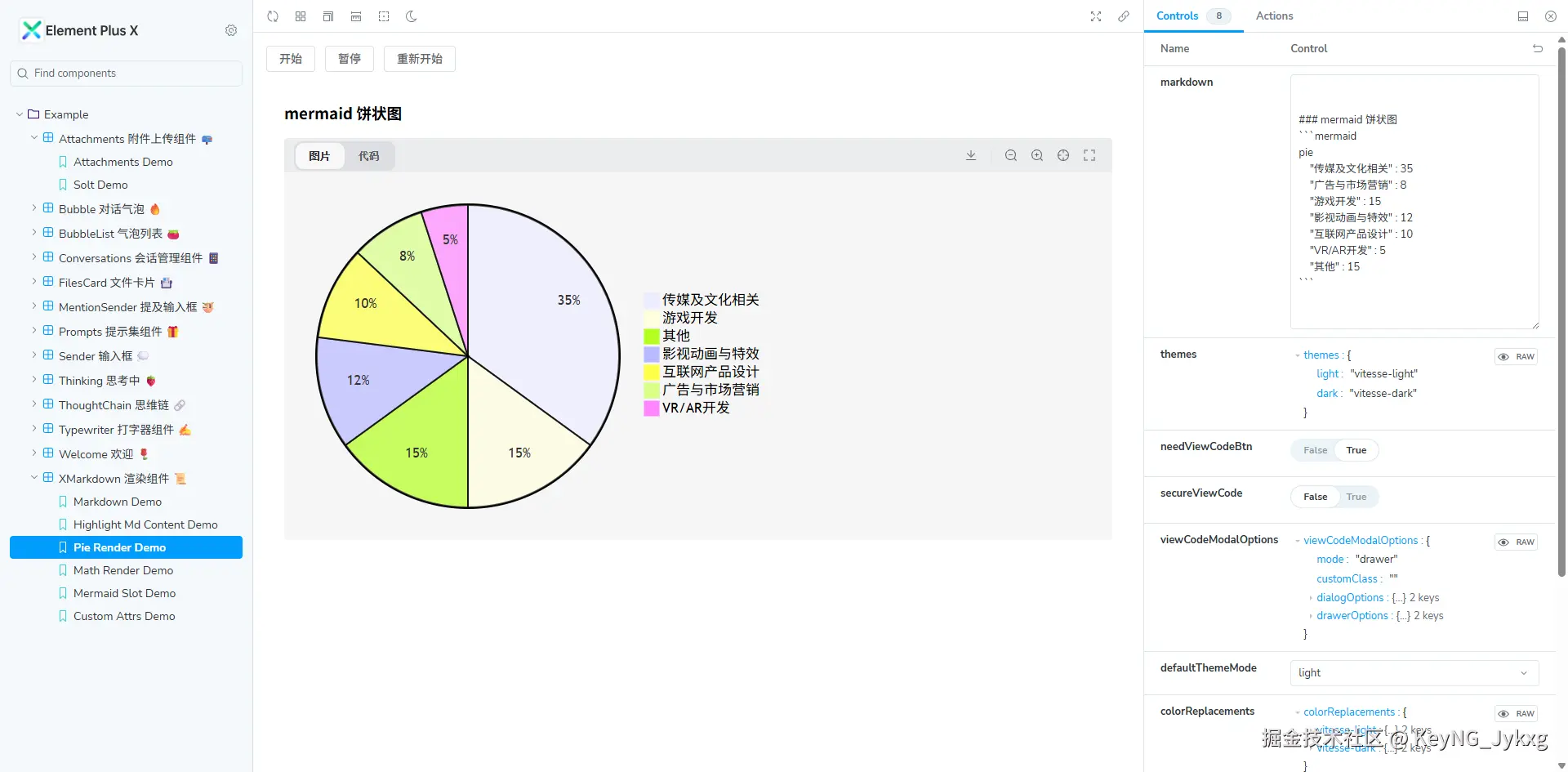

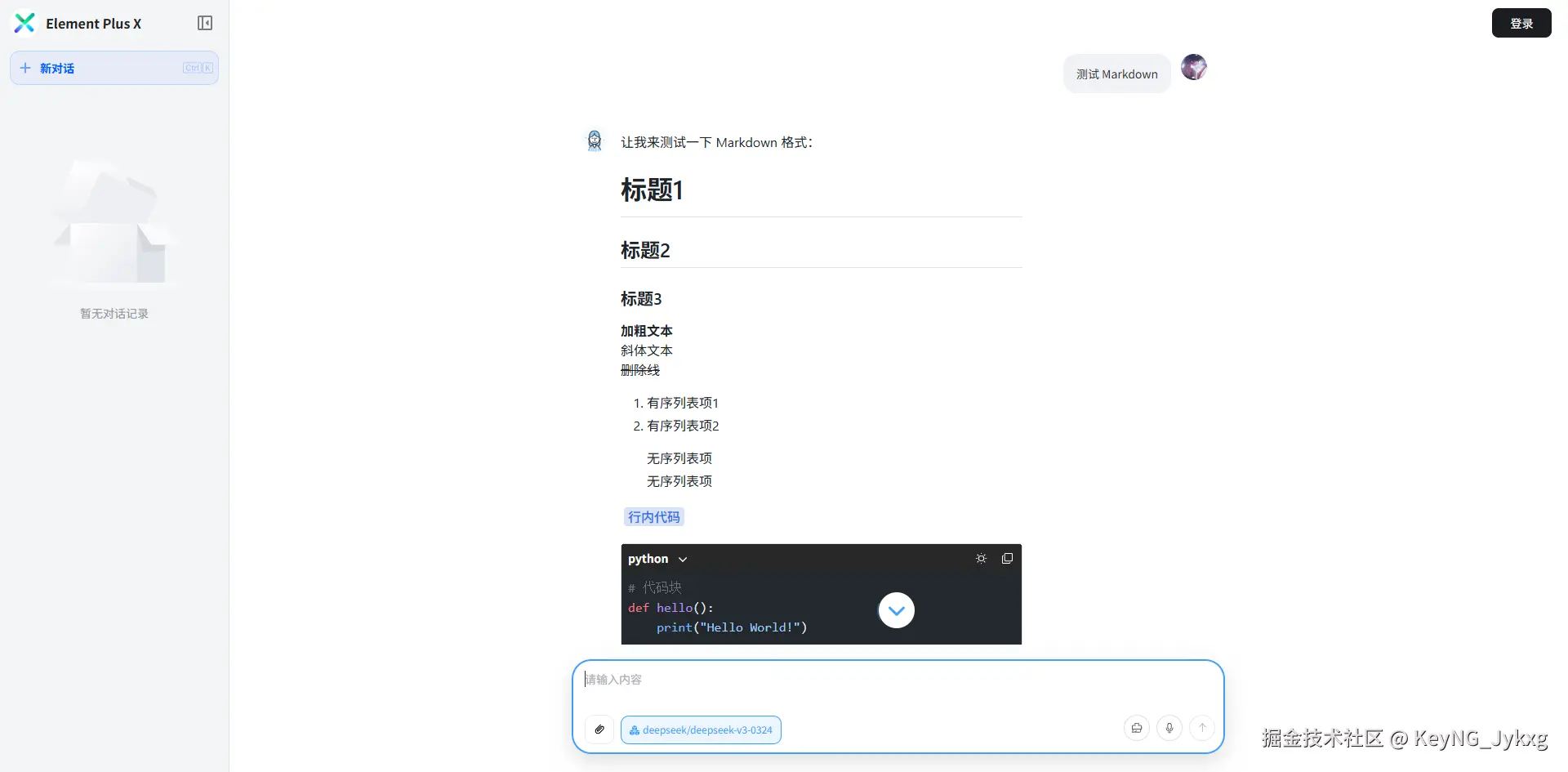

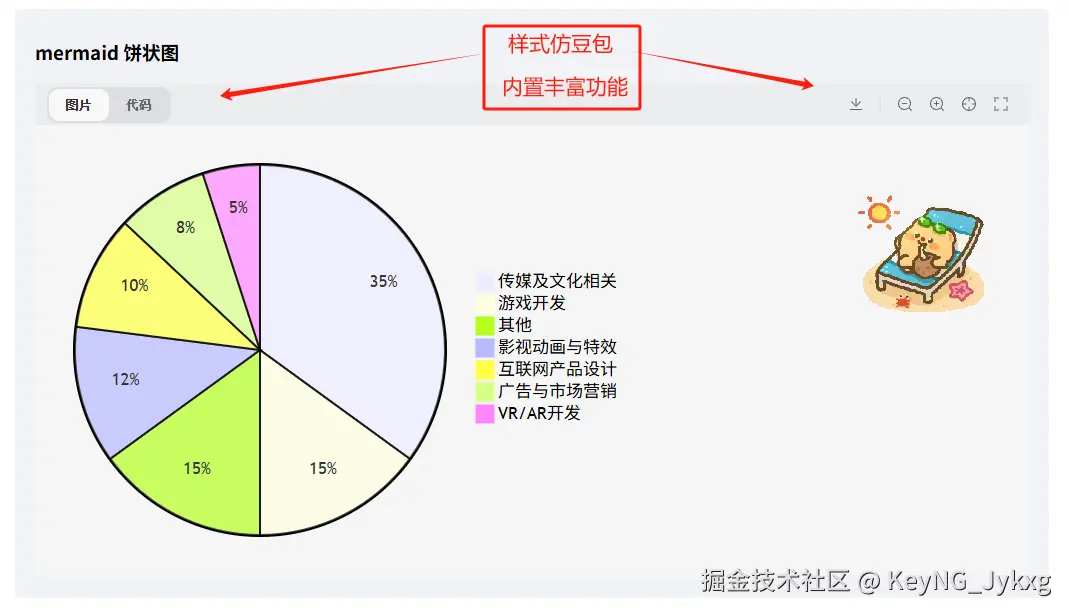

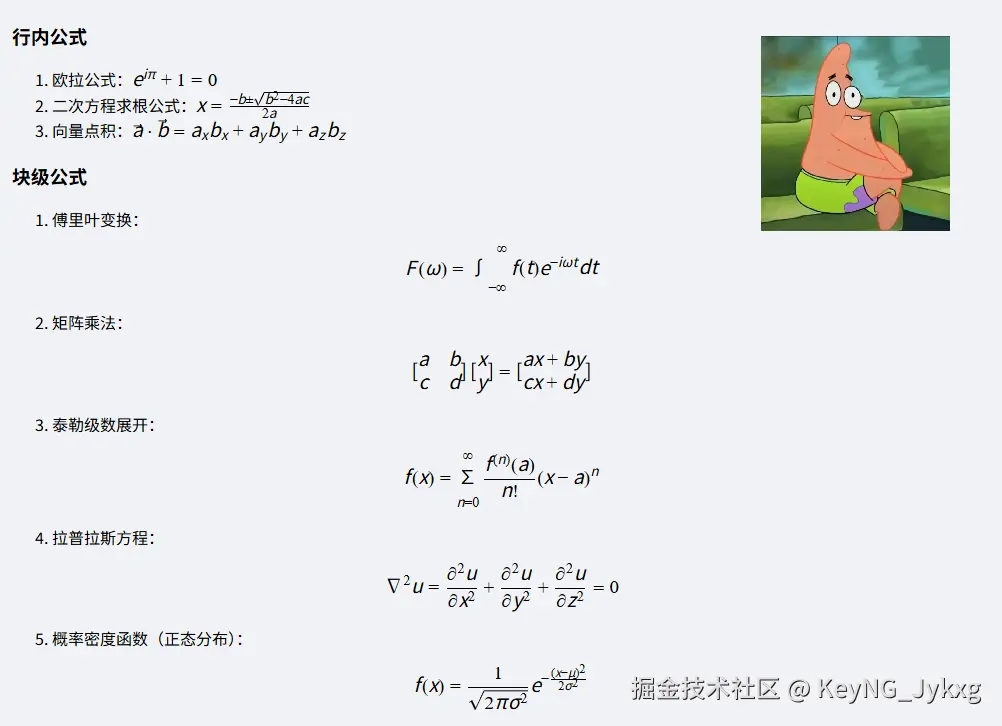

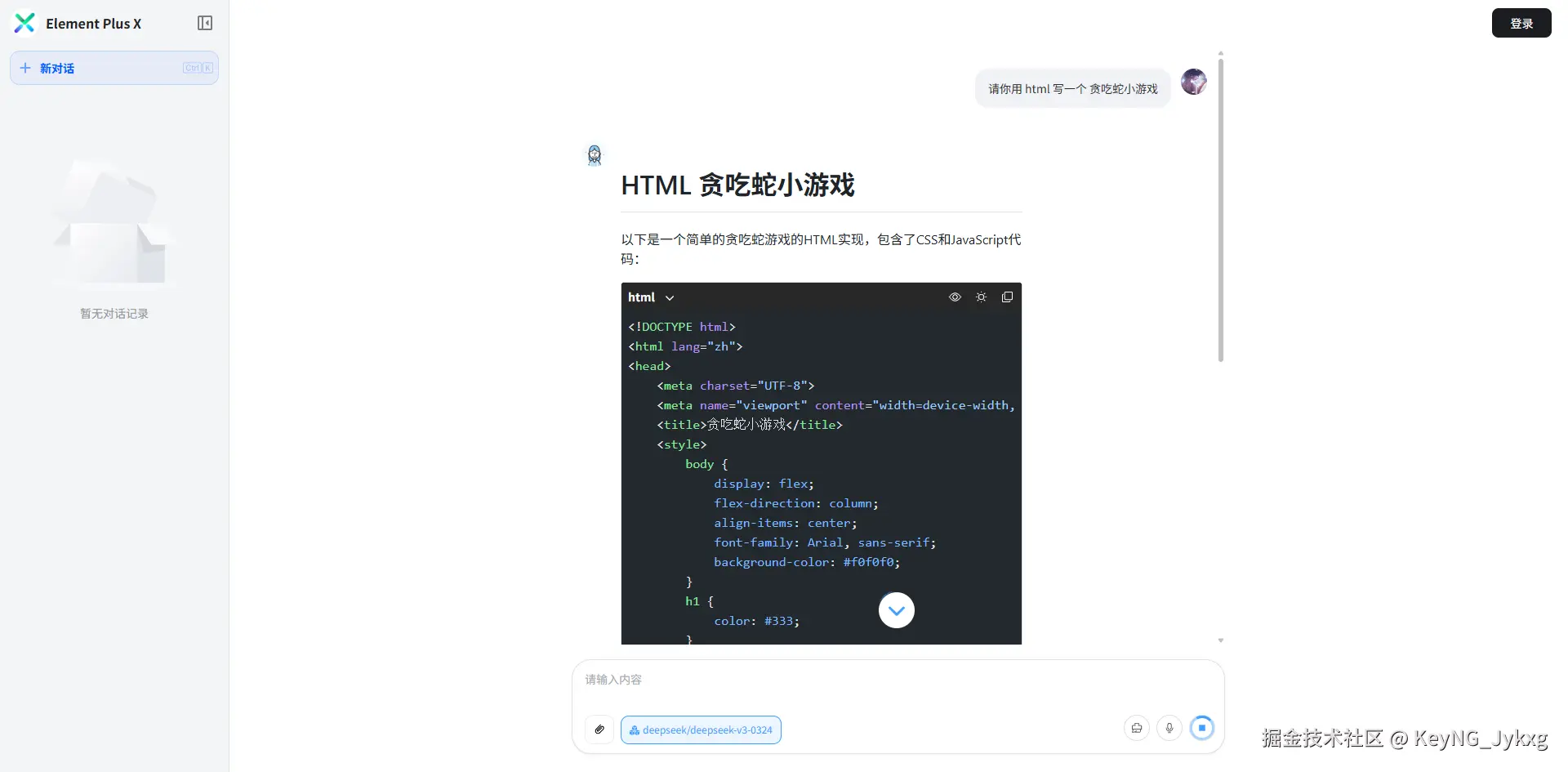

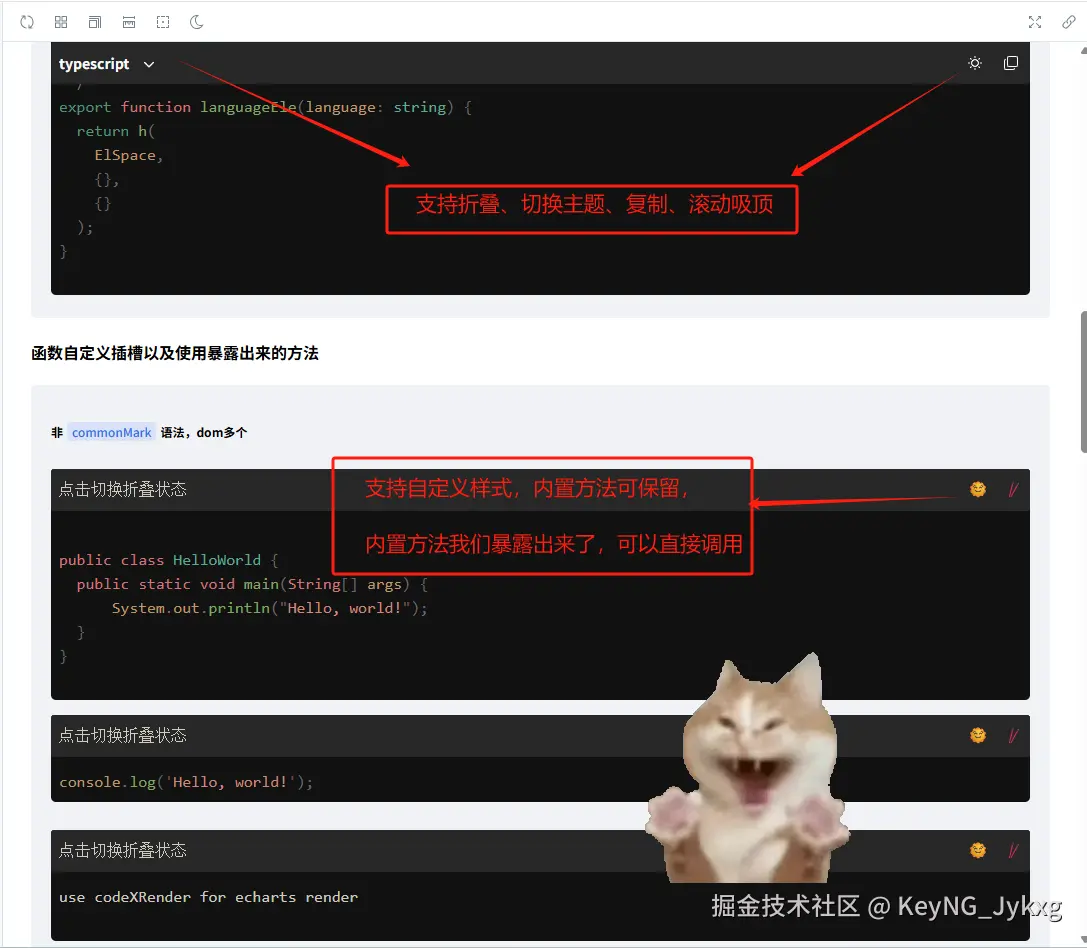

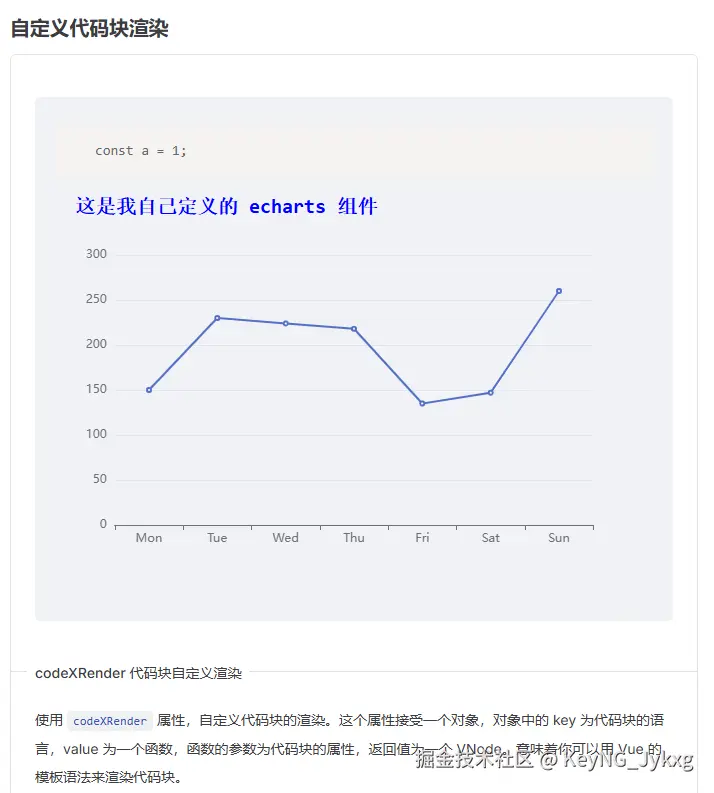

antd 对 ai 下手了!Vue 开发者表示羡慕!

前端开发者应该对 Ant Design 不陌生,特别是 React 开发者,antd 应该是组件库的标配了。

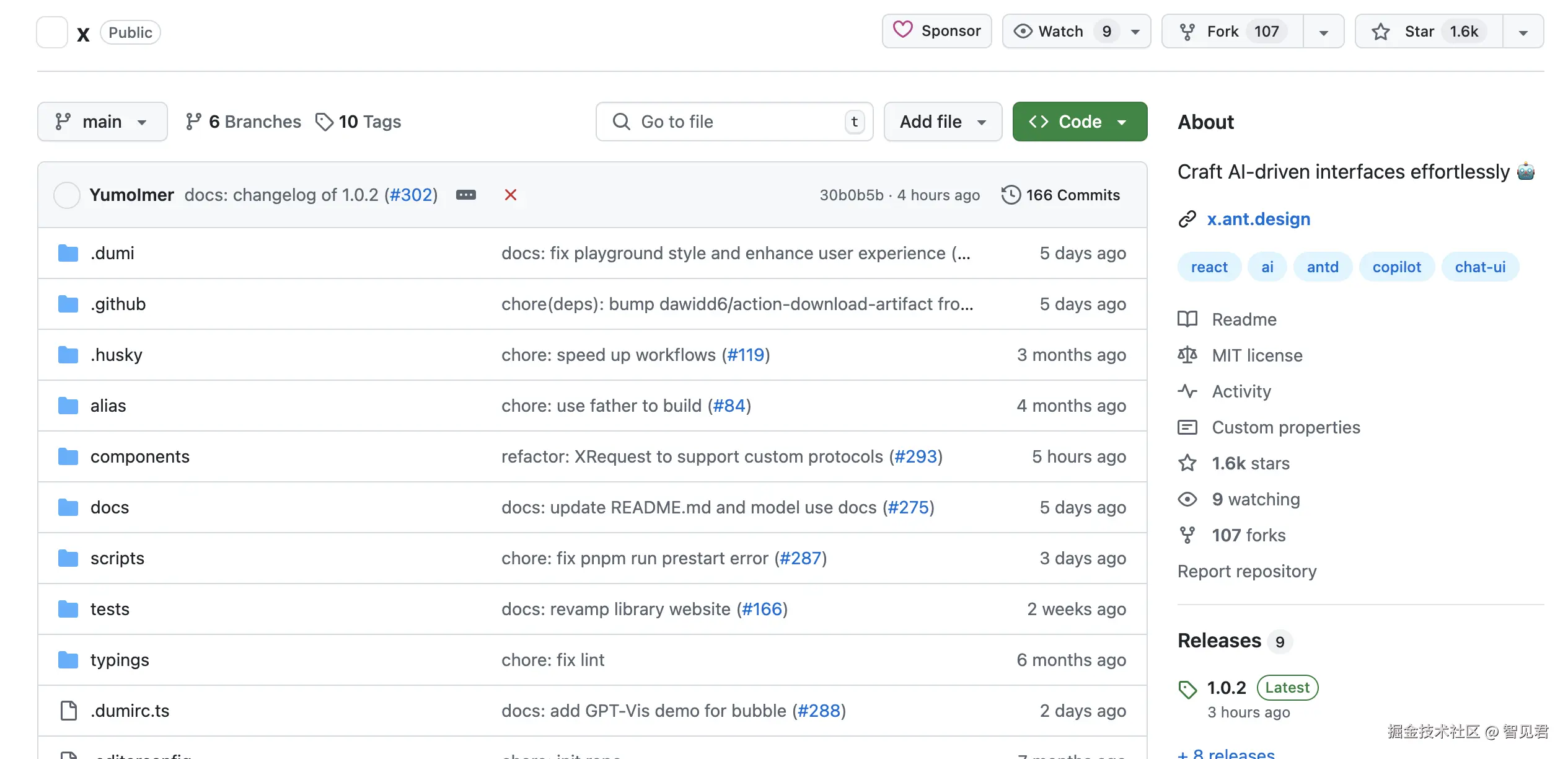

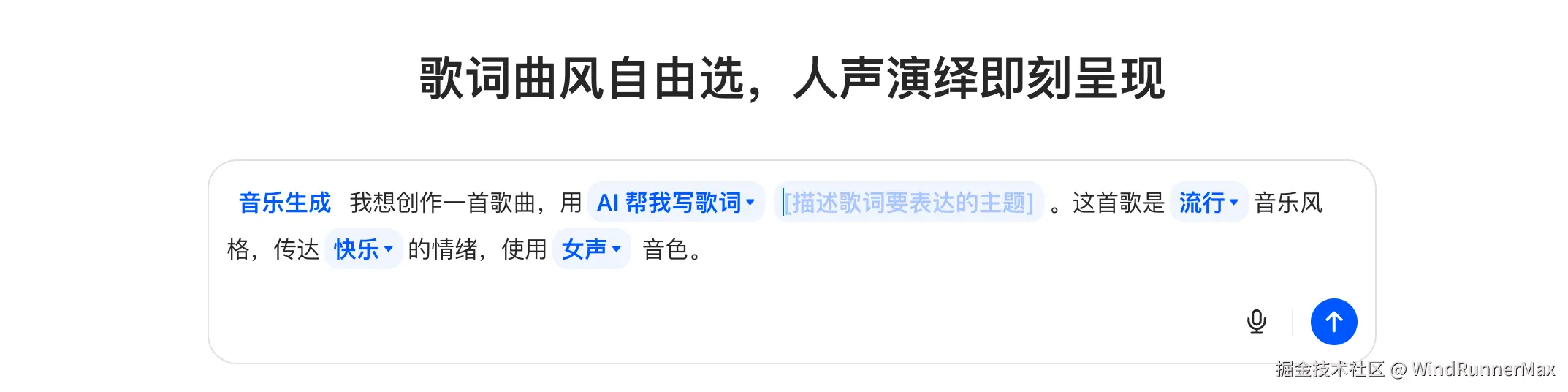

近年来随着 AI 的爆火,凡是想要接入 AI 的都想搞一套自己的 AI 交互界面。专注于 AI 场景组件库的开源项目倒不是很多见,近日 antd 宣布推出 Ant Design X 1.0 🚀 ,这是一个基于 Ant Design 的全新 AGI 组件库,使用 React 构建 AI 驱动的用户交互变得更简单了,它可以无缝集成 AI 聊天组件和 API 服务,简化 AI 界面的开发流程。

该项目已在 Github 开源,拥有 1.6K Star!

看了网友的评论,看来大家还是需要的!当前的 Ant Design X 只支持 React 项目,看来 Vue 开发者要羡慕了...

ant-design-x 特性

- 🌈 源自企业级 AI 产品的最佳实践:基于 RICH 交互范式,提供卓越的 AI 交互体验

- 🧩 灵活多样的原子组件:覆盖绝大部分 AI 对话场景,助力快速构建个性化 AI 交互页面

- ⚡ 开箱即用的模型对接能力:轻松对接符合 OpenAI 标准的模型推理服务

- 🔄 高效管理对话数据流:提供好用的数据流管理功能,让开发更高效

- 📦 丰富的样板间支持:提供多种模板,快速启动 LUI 应用开发

- 🛡 TypeScript 全覆盖:采用 TypeScript 开发,提供完整类型支持,提升开发体验与可靠性

- 🎨 深度主题定制能力:支持细粒度的样式调整,满足各种场景的个性化需求

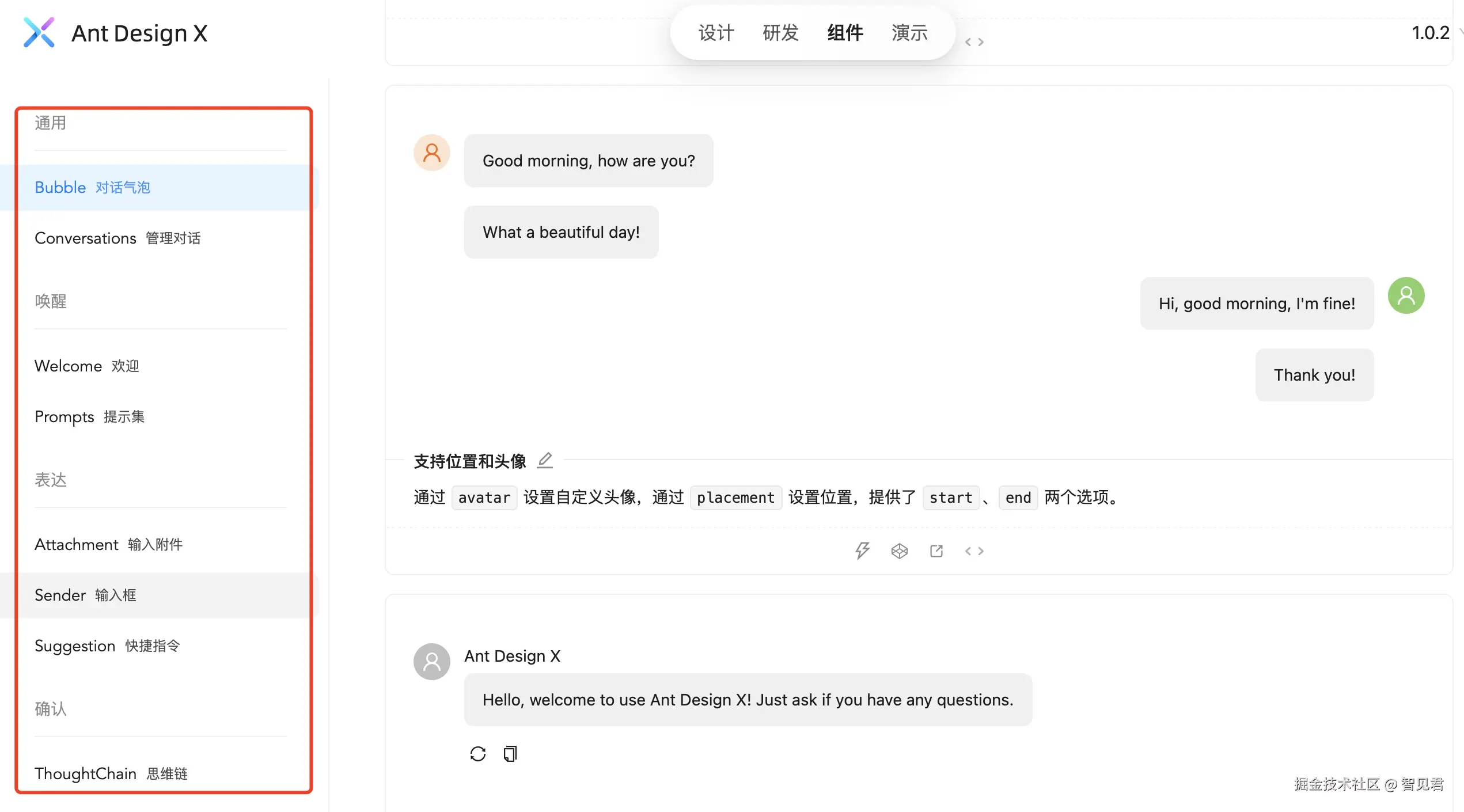

支持组件

以下圈中的部分为 ant-design-x 支持的组件。可以看到主要都是基于 AI Chat 场景的组件设计。现在你可以基于这些组件自由组装搭建一个自己的 AI 界面。

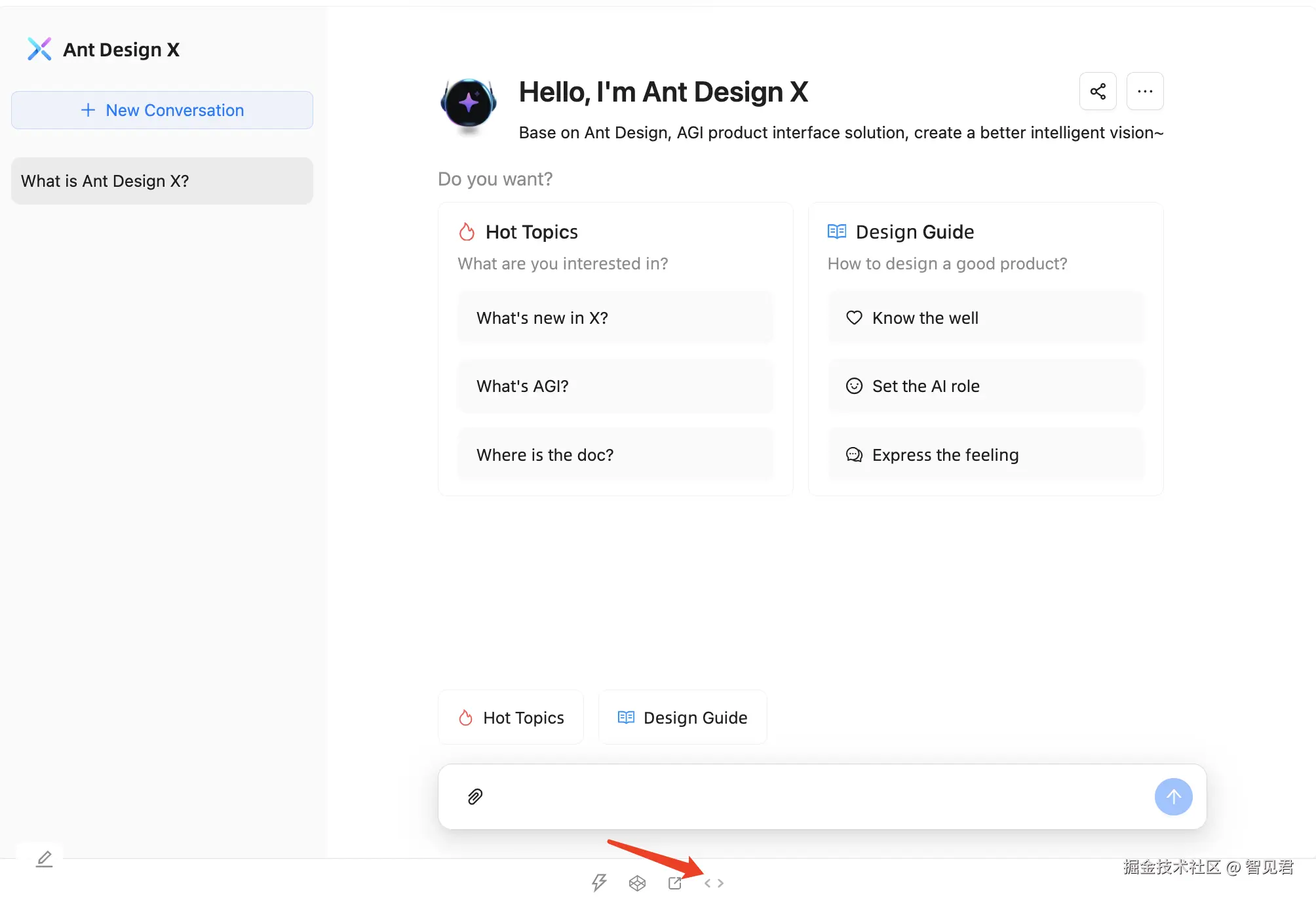

ant-design-x 也提供了一个完整 AI Chat 的 Demo 演示,可以查看 Demo 的代码并直接使用。

更多组件详细内容可参考 组件文档

使用

以下命令安装 @ant-design/x 依赖。

注意,ant-design-x 是基于 Ant Design,因此还需要安装依赖 antd。

yarn add antd @ant-design/x

import React from 'react';

import {

// 消息气泡

Bubble,

// 发送框

Sender,

} from '@ant-design/x';

const messages = [

{

content: 'Hello, Ant Design X!',

role: 'user',

},

];

const App = () => (

<div>

<Bubble.List items={messages} />

<Sender />

</div>

);

export default App;

Ant Design X 前生 ProChat

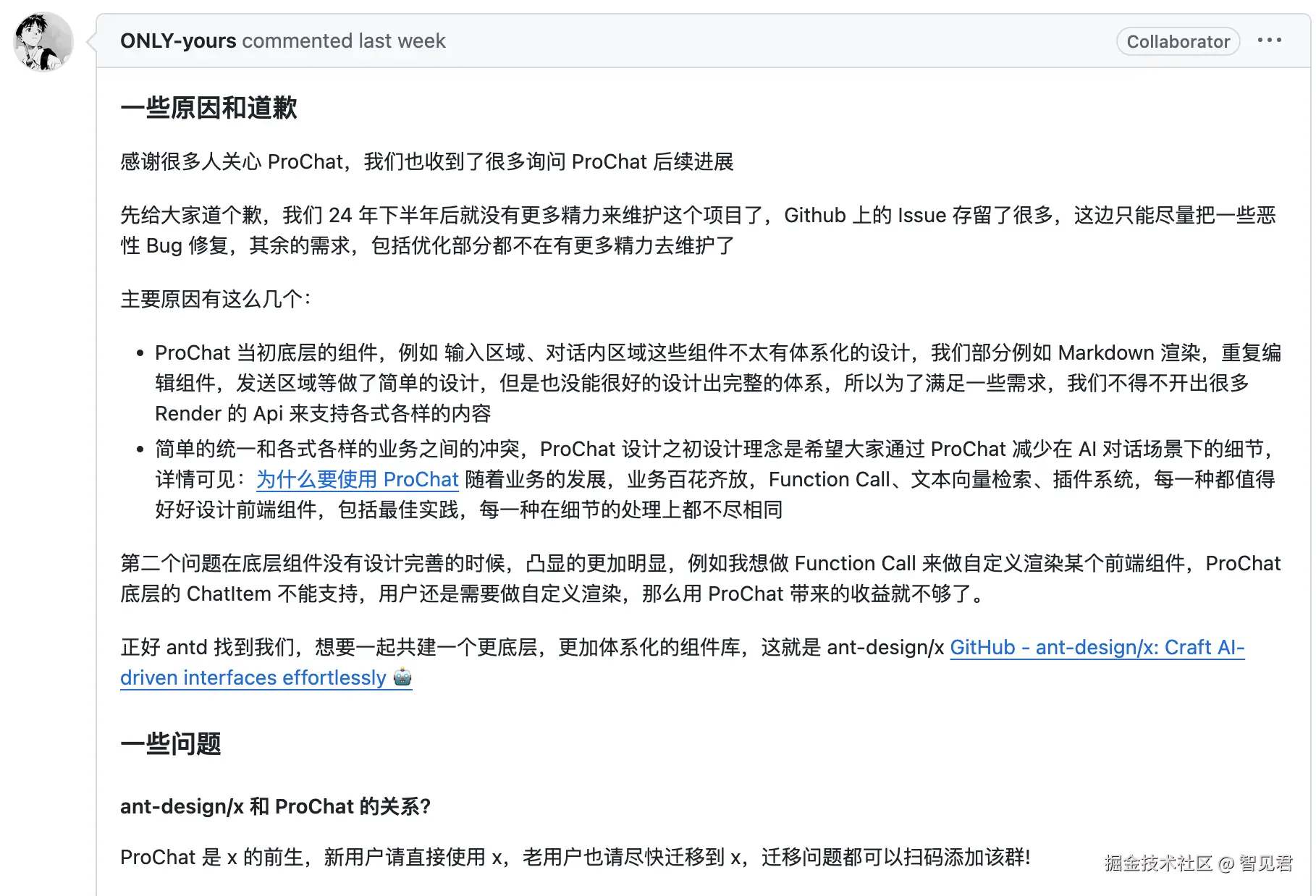

不知道有没有小伙伴们使用过 ProChat,这个库后面的维护可能会有些不确定性,其维护者表示 “24 年下半年后就没有更多精力来维护这个项目了,Github 上的 Issue 存留了很多,这边只能尽量把一些恶性 Bug 修复”

如上所示,也回答了其和 Ant Design X 的关系:ProChat 是 x 的前生,新用户请直接使用 x,老用户也请尽快迁移到 x。

感兴趣的朋友们可以去试试哦!

来源:juejin.cn/post/7444878635717443595

为什么 Electron 项目推荐使用 Monorepo 架构 🚀🚀🚀

最近在使用 NestJs 和 NextJs 在做一个协同文档 DocFlow,如果感兴趣,欢迎 star,有任何疑问,欢迎加我微信进行咨询 yunmz777

在现代前端开发中,Monorepo(单一代码仓库)架构已经成为大型项目的首选方案。对于Electron应用开发而言,Monorepo架构更是带来了诸多优势。本文将以一个实际的Electron项目为例,深入探讨为什么Electron项目强烈推荐使用Monorepo架构,以及它如何解决传统多仓库架构的痛点。

什么是Monorepo

Monorepo是一种软件开发策略,它将多个相关的项目或包存储在同一个代码仓库中。与传统的多仓库(Multi-repo)架构不同,Monorepo允许开发团队在单一代码库中管理多个相互依赖的模块。

Electron项目的复杂性分析

Electron应用通常包含以下核心组件:

- 主进程(Main Process):负责创建和管理应用窗口

- 渲染进程(Renderer Process):运行前端UI代码

- 预加载脚本(Preload Scripts):安全地桥接主进程和渲染进程

- 共享代码库:业务逻辑、工具函数、类型定义等

- 构建配置:Webpack、Vite等构建工具配置

- 打包配置:Electron Builder等打包工具配置

这种多层次的架构使得代码组织变得复杂,传统的多仓库架构往往无法很好地处理这些组件之间的依赖关系。

实际项目结构深度解析

让我们以您的项目为例,深入分析Monorepo架构的实际应用:

项目整体架构

electron-app/

├── apps/ # 应用层

│ ├── electron-app/ # Electron主应用

│ │ ├── src/

│ │ │ ├── main/ # 主进程代码

│ │ │ └── preload/ # 预加载脚本

│ │ ├── build/ # 构建配置

│ │ └── package.json # 应用依赖

│ └── react-app/ # React前端应用

│ ├── src/

│ │ ├── components/ # React组件

│ │ └── page/ # 页面组件

│ └── package.json # 前端依赖

├── packages/ # 共享包层

│ ├── electron-core/ # 核心业务逻辑

│ │ ├── src/

│ │ │ ├── base-app.ts # 基础应用类

│ │ │ ├── app-config.ts # 应用配置

│ │ │ ├── menu-config.ts # 菜单配置

│ │ │ └── ffmpeg-service.ts # FFmpeg服务

│ │ └── package.json

│ ├── electron-ipc/ # IPC通信封装

│ │ ├── src/

│ │ │ ├── ipc-handler.ts # IPC处理器

│ │ │ ├── ipc-channels.ts # IPC通道定义

│ │ │ └── ipc-config.ts # IPC配置

│ │ └── package.json

│ └── electron-window/ # 窗口管理

│ ├── src/

│ │ ├── window-manager.ts # 窗口管理器

│ │ └── window-factory.ts # 窗口工厂

│ └── package.json

├── scripts/ # 构建脚本

├── package.json # 根配置

├── pnpm-workspace.yaml # Workspace配置

├── turbo.json # Turbo构建配置

└── tsconfig.json # TypeScript配置

核心配置文件分析

1. pnpm-workspace.yaml - 工作空间配置

packages:

- 'apps/*'

- 'packages/electron-*'

这个配置定义了工作空间的范围,告诉pnpm哪些目录包含包。这种配置的优势:

- 统一依赖管理:所有包共享同一个

node_modules - 版本一致性:确保所有包使用相同版本的依赖

- 安装效率:避免重复安装相同的依赖

2. turbo.json - 构建管道配置

{

"$schema": "https://turbo.build/schema.json",

"globalDependencies": ["/.env.*local"],

"tasks": {

"build": {

"dependsOn": ["^build"],

"outputs": ["dist/", "out/", "build/", ".next/"]

},

"dev": {

"cache": false,

"persistent": true

},

"lint": {

"dependsOn": []

},

"typecheck": {

"dependsOn": ["^build"]

},

"test": {

"dependsOn": ["^build"]

},

"clean": {

"cache": false

},

"format": {

"cache": false

}

}

}

这个配置定义了构建管道,实现了:

- 依赖关系管理:

dependsOn: ["^build"]确保依赖包先构建 - 增量构建:只构建发生变化的包

- 并行执行:多个独立任务可以并行运行

- 缓存机制:避免重复构建

3. 根package.json - 统一脚本管理

{

"scripts": {

"build": "turbo run build",

"dev": "turbo run dev",

"lint": "turbo run lint -- --fix",

"typecheck": "turbo run typecheck",

"electron:dev": "turbo run dev --filter=@monorepo/react-app && turbo run dev --filter=my-electron-app",

"electron:build": "turbo run build --filter=@monorepo/react-app && turbo run build --filter=my-electron-app"

}

}

Monorepo架构的六大核心优势

1. 统一的依赖管理

传统多仓库架构的问题:

- 每个子项目都需要独立管理依赖

- 容易出现版本不一致的问题

- 重复安装相同的依赖,浪费磁盘空间

Monorepo解决方案:

在您的项目中,所有包都使用workspace:*协议引用内部依赖:

// apps/electron-app/package.json

{

"dependencies": {

"@monorepo/electron-core": "workspace:*",

"@monorepo/electron-window": "workspace:*",

"@monorepo/electron-ipc": "workspace:*"

}

}

这种配置的优势:

- 版本一致性:所有包使用相同版本的内部依赖

- 实时更新:修改共享包后,依赖包立即获得更新

- 避免重复:pnpm的符号链接机制避免重复安装

2. 代码共享与复用

实际案例分析:

BaseApp基类的共享

// packages/electron-core/src/base-app.ts

export abstract class BaseApp {

protected config: AppConfig;

constructor(config: AppConfig) {

this.config = config;

}

abstract initialize(): void;

protected setupAppEvents(): void {

app.on('activate', () => {

if (this.shouldCreateWindow()) {

this.createWindow();

}

});

app.on('window-all-closed', () => {

if (process.platform !== 'darwin') {

app.quit();

}

});

}

protected abstract shouldCreateWindow(): boolean;

protected abstract createWindow(): void;

}

这个基类被多个应用共享,提供了:

- 统一的生命周期管理:所有Electron应用都遵循相同的生命周期

- 代码复用:避免在每个应用中重复实现相同的逻辑

- 类型安全:通过抽象类确保所有子类实现必要的方法

IPC通信的封装

// packages/electron-ipc/src/ipc-handler.ts

export class ElectronIpcHandler implements IpcHandler {

setupHandlers(): void {

// Basic IPC handlers

ipcMain.on('ping', () => console.log('pong'));

// App info handlers

ipcMain.handle('get-app-version', () => {

return process.env.npm_package_version || '1.0.0';

});

ipcMain.handle('get-platform', () => {

return process.platform;

});

// System info handlers

ipcMain.handle('get-system-info', () => {

return {

platform: process.platform,

arch: process.arch,

version: process.version,

nodeVersion: process.versions.node,

electronVersion: process.versions.electron,

};

});

}

}

这个IPC处理器提供了:

- 统一的通信接口:所有IPC通信都通过标准化的接口

- 类型安全:通过TypeScript接口确保通信的类型安全

- 可扩展性:易于添加新的IPC处理器

3. 原子性提交

传统多仓库架构的问题:

- 跨仓库的修改需要分别提交

- 容易出现不一致的状态

- 难以追踪相关的修改

Monorepo解决方案:

在您的项目中,一次提交可以同时修改多个相关文件:

# 一次提交同时修改多个包

git add packages/electron-core/src/base-app.ts

git add packages/electron-ipc/src/ipc-handler.ts

git add apps/electron-app/src/main/index.ts

git commit -m "feat: 重构应用基类和IPC处理器"

这种提交方式的优势:

- 原子性:相关修改作为一个整体提交

- 一致性:确保所有相关文件的状态一致

- 可追溯性:通过git历史可以追踪完整的修改过程

4. 统一的构建和测试

实际构建流程分析:

Turbo构建管道

{

"tasks": {

"build": {

"dependsOn": ["^build"],

"outputs": ["dist/", "out/", "build/", ".next/"]

}

}

}

这个配置实现了:

- 依赖构建:

^build确保依赖包先构建 - 增量构建:只构建发生变化的包

- 并行构建:多个独立包可以并行构建

实际构建命令

# 构建所有包

pnpm run build

# 只构建Electron应用

pnpm run electron:build

# 只构建React应用

pnpm run react:build

5. 更好的开发体验

一站式开发环境:

# 启动整个开发环境

pnpm run dev

# 启动Electron开发环境

pnpm run electron:dev

这种开发体验的优势:

- 单一命令启动:一个命令启动整个开发环境

- 热重载:修改代码后自动重新加载

- 统一调试:可以在同一个IDE中调试所有代码

6. 类型安全

TypeScript项目引用:

// tsconfig.json

{

"compilerOptions": {

"composite": true,

"declaration": true,

"declarationMap": true

},

"references": [

{ "path": "./packages/electron-core" },

{ "path": "./packages/electron-ipc" },

{ "path": "./packages/electron-window" },

{ "path": "./apps/electron-app" },

{ "path": "./apps/react-app" }

]

}

这种配置实现了:

- 增量编译:只编译发生变化的文件

- 类型检查:确保所有包的类型定义一致

- 智能提示:IDE可以提供完整的类型提示

实际开发流程分析

1. 新功能开发流程

假设要添加一个新的IPC处理器:

- 在共享包中定义接口:

// packages/electron-ipc/src/ipc-channels.ts

export const IPC_CHANNELS = {

// ... 现有通道

NEW_FEATURE: 'new-feature',

} as const;

- 实现处理器:

// packages/electron-ipc/src/ipc-handler.ts

ipcMain.handle(IPC_CHANNELS.NEW_FEATURE, () => {

// 实现逻辑

});

- 在应用中注册:

// apps/electron-app/src/main/index.ts

const ipcConfig = new IpcConfig();

ipcConfig.setupHandlers();

- 在前端中使用:

// apps/react-app/src/components/SomeComponent.tsx

const result = await window.electronAPI.invoke('new-feature');

2. 依赖更新流程

当需要更新共享包时:

- 修改共享包:

// packages/electron-core/src/base-app.ts

// 添加新功能

- 自动更新依赖: 由于使用

workspace:*,所有依赖包自动获得更新 - 类型检查:

pnpm run typecheck

- 构建测试:

pnpm run build

性能优化分析

1. 构建性能

Turbo缓存机制:

- 构建结果缓存到

.turbo目录 - 只有发生变化的包才会重新构建

- 并行构建多个独立包

实际性能提升:

- 首次构建:~30秒

- 增量构建:~5秒

- 缓存命中:~1秒

2. 开发性能

热重载优化:

- 只重新加载发生变化的模块

- 保持应用状态

- 快速反馈循环

3. 安装性能

pnpm优势:

- 符号链接避免重复安装

- 全局缓存减少网络请求

- 并行安装提高速度

最佳实践总结

1. 包划分原则

按功能模块划分:

electron-core:核心业务逻辑electron-ipc:IPC通信electron-window:窗口管理

避免过度拆分:

- 不要为了拆分而拆分

- 保持包的职责单一

- 考虑包的维护成本

2. 依赖管理

使用workspace协议:

{

"dependencies": {

"@monorepo/electron-core": "workspace:*"

}

}

避免循环依赖:

- 使用依赖图分析工具

- 定期检查依赖关系

- 重构消除循环依赖

3. 构建优化

利用Turbo缓存:

- 合理设置

outputs目录 - 使用

dependsOn管理依赖 - 避免不必要的重新构建

4. 代码规范

统一配置:

- ESLint配置统一管理

- Prettier格式化统一

- TypeScript配置统一

迁移策略

1. 评估现有项目

分析您当前的项目结构:

- 识别可复用的代码

- 分析依赖关系

- 确定迁移优先级

2. 选择工具链

基于您的项目,推荐的工具链:

- 包管理器:pnpm(已使用)

- 构建工具:Turbo(已使用)

- 类型检查:TypeScript(已使用)

3. 逐步迁移

第一阶段:迁移核心包

- 将共享代码提取到packages目录

- 设置workspace配置

- 更新依赖引用

第二阶段:迁移应用

- 重构应用代码使用共享包

- 更新构建配置

- 测试功能完整性

第三阶段:优化配置

- 优化Turbo配置

- 设置CI/CD流程

- 性能调优

总结

Monorepo架构为Electron项目带来了显著优势:统一的依赖管理通过pnpm workspace实现版本一致性,代码共享与复用让BaseApp、IPC处理器等核心组件被多个应用共享,原子性提交确保相关修改作为一个整体提交,统一的构建和测试通过Turbo实现增量构建和并行执行,更好的开发体验提供一站式开发环境,类型安全通过TypeScript项目引用实现完整的类型检查。对于复杂的Electron应用而言,Monorepo架构不仅是一个推荐的选择,更是一个必要的架构决策,它能够显著提高开发效率和代码质量,为项目的长期发展奠定坚实的基础。

来源:juejin.cn/post/7565204846044102671

Vue3.0父传子子传父的血和泪:一个菜鸟的踩坑实录

,没有声明 scope 参数,所以 scope 是 undefined。 正确的写法应该是: 关键点: 中的 scope 参数必须声明,这样才能获取到当前行的数据。 在子组件中,我一开始这样写: 结果表单无法编辑,数据也无法正常回显。 使用 reactive 创建本地副本,并用 watch 监听props变化: 既然 ref 也能创建响应式数据,为什么非要推荐用 reactive? 既然父组件传递了数据,子组件为什么还要监听变化? Vue3的响应式系统特点: 在父组件中,我一开始这样写: 结果发现,有时候弹窗显示的数据不是最新的。 引用传递 vs 值传递: 使用展开运算符创建新对象: 为什么这样做? 经过以上踩坑,我最终实现的完整代码如下: 父组件可以直接在打开editDialog时,直接通过函数传参的形式,把要修改的一行数据传入子组件 子组件先初始化一个form表单数据 然后在打开弹窗这个openDialog方法里接收一个row参数,并将其赋值给form vue3.0子组件的属性和方法默认是不对父组件公开的,我们要使用dedineExpose方法使其对外公开 专人专事,所以编辑也就在编辑弹框里做了 父组件使用子组件也就变成了下面这样 Vue3.0的父子组件通信看似简单,但实际开发中会遇到各种细节问题: 这些坑虽然让人头疼,但踩过之后对Vue3.0的理解会更深入。希望我的踩坑经历能帮到正在Vue3.0路上奋斗的小伙伴们!

解决方案

<el-table-column label="操作" width="150">

<template #default="scope">

<el-button type="primary" link @click="handleEdit(scope.row)">编辑el-button>

<el-button type="danger" link @click="handleDelete(scope.row)">删除el-button>

template>

el-table-column>

坑二:子组件表单数据无法编辑

问题描述

<template>

<el-form :model="localEditData">

<el-form-item label="姓名">

<el-input v-model="localEditData.name" placeholder="请输入姓名" />

el-form-item>

el-form>

template>

问题原因

解决方案

坑三:为什么非要用reactive?用ref行不行?

我的疑问

原因分析

实际对比

// ❌ ref方式 - 可能有问题

const localEditData = ref({...props.editData})

// 如果props.editData是复杂对象,可能响应性不完整

// ✅ reactive方式 - 更稳定

const localEditData = reactive({

id: '',

name: '',

place: ''

})

// 明确初始化所有字段,响应性更可靠

坑四:为什么必须要监听?不用监听行不行?

我的疑问

原因分析

实际场景

// 父组件中

const handleEdit = (data) => {

editItem.value = {...data} // 数据变化

editRef.value.editDialogVisible = true // 打开弹窗

}

// 如果没有watch,子组件的localEditData不会更新

// 弹窗显示的还是上一次的数据

坑五:deep监听很消耗性能,有替代方案吗?

watch(

() => props.editData,

(newVal) => {

Object.assign(localEditData, newVal)

},

{ deep: true, immediate: true } // deep: true 会深度监听,性能消耗大

)

替代方案

方案一:浅层监听 + 手动同步

watch(

() => props.editData,

(newVal) => {

// 手动同步需要的字段,避免深度监听

localEditData.id = newVal.id

localEditData.name = newVal.name

localEditData.place = newVal.place

},

{ immediate: true } // 去掉 deep: true

)

方案二:使用计算属性

const localEditData = computed(() => ({

...props.editData

}))

方案三:监听特定字段

watch(

() => [props.editData.id, props.editData.name, props.editData.place],

([id, name, place]) => {

localEditData.id = id

localEditData.name = name

localEditData.place = place

},

{ immediate: true }

)

坑六:父组件为什么要用展开运算符?

const handleEdit = (data) => {

editItem.value = data // 直接赋值

editRef.value.editDialogVisible = true

}

问题原因

解决方案

const handleEdit = (data) => {

editItem.value = {...data} // 创建新对象,确保响应性

editRef.value.editDialogVisible = true

}

完整解决方案

父组件vue

<div class="app">

<el-table :data="list" style="width: 100%">

<el-table-column type="index" label="序号" width="80">el-table-column>

<el-table-column label="ID" prop="id">el-table-column>

<el-table-column label="姓名" prop="name" width="150">el-table-column>

<el-table-column label="籍贯" prop="place">el-table-column>

<el-table-column label="操作" width="150">

<template #default="scope">

<el-button type="primary" link @click="handleEdit(scope.row)">编辑el-button>

<el-button type="danger" link @click="handleDelete(scope.row)">删除el-button>

template>

el-table-column>

el-table>

<EditDialog

ref="editRef"

:editData="editItem"

@edit-success="handleEditSuccess"

/>

div>

<script setup>

import { ref, onMounted } from 'vue'

import EditDialog from './components/EditDialog.vue'

import axios from 'axios'

const list = ref([])

const editItem = ref(null)

const editRef = ref(null)

onMounted(() => {

getList()

})

const getList = () => {

axios.get('/list').then(res => {

list.value = res.data

}).catch(err => {

console.error('获取列表失败:', err)

})

}

const handleEdit = (data) => {

// 关键:使用展开运算符创建新对象

editItem.value = {...data}

editRef.value.editDialogVisible = true

}

const handleEditSuccess = (data) => {

axios.patch(`/edit/${data.id}`, {

name: data.name,

place: data.place

}).then(() => {

getList()

}).catch(err => {

console.error('编辑失败:', err)

}).finally(() => {

editRef.value.editDialogVisible = false

})

}

script>

子组件

<el-dialog v-model="editDialogVisible" title="编辑" width="400px">

<el-form label-width="50px" :model="localEditData">

<el-form-item label="姓名">

<el-input v-model="localEditData.name" placeholder="请输入姓名" />

el-form-item>

<el-form-item label="籍贯">

<el-input v-model="localEditData.place" placeholder="请输入籍贯" />

el-form-item>

el-form>

<template #footer>

<span class="dialog-footer">

<el-button @click="editDialogVisible = false">取消el-button>

<el-button type="primary" @click="emit('edit-success', localEditData)">确认el-button>

span>

template>

el-dialog>

<script setup>

import { ref, reactive, defineProps, defineEmits, defineExpose, watch } from 'vue'

const editDialogVisible = ref(false)

const props = defineProps({

editData: {

type: Object,

default: () => ({})

}

})

const emit = defineEmits(['edit-success'])

defineExpose({editDialogVisible})

// 使用reactive创建本地副本

const localEditData = reactive({

id: '',

name: '',

place: ''

})

// 监听props变化,手动同步字段(避免deep监听)

watch(

() => props.editData,

(newVal) => {

if (newVal && newVal.id) {

localEditData.id = newVal.id

localEditData.name = newVal.name

localEditData.place = newVal.place

}

},

{ immediate: true }

)

script>

如果不是单纯为了练习props,还有另一种方式

const handleEdit = (data) => {

// 这个我做了下更新,vue3.0讲究专人专事,所以修改dialogvisibile的事情还是让子组件自己干吧

editRef.value.openDialog(data)

}

// 表单数据

const form = ref({

name: '',

place: '',

id: ''

})

// 打开弹框

const openDialog = (row) => {

editDialogVisible.value = true

form.value = {...row}

}

// 向父组件暴露打开弹窗的方法,专人专事

defineExpose({ openDialog })

// 向父组件传递编辑完成

const emit = defineEmits(['edit-success'])

// 编辑

const update = () => {

axios.patch(`/edit/${form.value.id}`, {

name: form.value.name,

place: form.value.place

})

emit('edit-success', form.value)

editDialogVisible.value = false

}

<Edit ref="editRef" @edit-success="getList" />

总结

记住:在Vue3.0的世界里,细节决定成败! 🎯*

来源:juejin.cn/post/7522367598815576073

event loop 事件循环

什么是事件循环?

事件循环是 JavaScript 运行时的一个核心机制,它管理着代码的执行顺序。它是一种机制,用于处理异步操作,事件循环的核心是一个循环,它不断地检查调用栈和任务队列,以确保代码按照正确的顺序执行。

JavaScript 的单线程本质

JavaScript 被设计为单线程语言,这意味着它只有一个调用栈,一次只能执行一段代码。这听起来像是一个限制,但正是这种简单性让 JavaScript 如此易于使用。

console.log('开始'); // 1

setTimeout(() => {

console.log('定时器回调'); // 3

}, 1000);

console.log('结束'); // 2

// 输出顺序:

// 开始

// 结束

// 定时器回调

事件循环的组成部分

1. 调用栈(Call Stack)

调用栈是 JavaScript 执行代码的地方。当函数被调用时,它会被推入栈顶;当函数返回时,它会从栈顶弹出。

function first() {

console.log('第一个函数');

second();

}

function second() {

console.log('第二个函数');

}

first();

2. 任务队列(Task Queue)

任务队列(也称为宏任务队列)存储着待处理的任务,如:

setTimeout和setInterval回调- I/O 操作

- UI 渲染

- 事件处理程序

3. 微任务队列(Microtask Queue)

微任务队列具有更高的优先级,包括:

- Promise 回调(

.then(),.catch(),.finally()) queueMicrotask()MutationObserver

事件循环的工作流程

事件循环遵循一个简单的循环:

- 执行调用栈中的同步代码

- 当调用栈为空时,检查微任务队列

- 执行所有微任务(直到微任务队列为空)

- 检查宏任务队列,执行一个宏任务

- 重复步骤 2-4

console.log('脚本开始'); // 同步代码

setTimeout(() => {

console.log('setTimeout'); // 宏任务

}, 0);

Promise.resolve()

.then(() => {

console.log('Promise 1'); // 微任务

})

.then(() => {

console.log('Promise 2'); // 微任务

});

console.log('脚本结束'); // 同步代码

// 输出顺序:

// 脚本开始

// 脚本结束

// Promise 1

// Promise 2

// setTimeout

实际应用示例

场景 1:用户交互与数据获取

// 模拟用户点击和API调用

document.getElementById('button').addEventListener('click', () => {

console.log('点击事件处理'); // 宏任务

// 微任务优先于渲染

Promise.resolve().then(() => {

console.log('Promise 在点击中');

});

// 模拟API调用

fetch('/api/data')

.then(response => response.json())

.then(data => {

console.log('获取到的数据:', data); // 微任务

});

});

console.log('脚本加载完成');

场景 2:动画性能优化

// 不推荐的写法 - 可能阻塞渲染

function processHeavyData() {

const data = Array.from({length: 100000}, (_, i) => i);

return data.map(x => Math.sqrt(x)).filter(x => x > 10);

}

// 推荐的写法 - 使用事件循环分块处理

function processInChunks(data, chunkSize = 1000) {

let index = 0;

function processChunk() {

const chunk = data.slice(index, index + chunkSize);

// 处理当前块

chunk.forEach(item => {

// 处理逻辑

});

index += chunkSize;

if (index < data.length) {

// 使用 setTimeout 让出控制权,允许渲染

setTimeout(processChunk, 0);

}

}

processChunk();

}

常见陷阱与最佳实践

陷阱 1:阻塞事件循环

// ❌ 避免 - 长时间运行的同步操作

function blockingOperation() {

const start = Date.now();

while (Date.now() - start < 5000) {

// 阻塞5秒

}

console.log('操作完成');

}

// ✅ 推荐 - 使用异步操作

async function nonBlockingOperation() {

await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 5000));

console.log('操作完成');

}

陷阱 2:微任务递归

// ❌ 可能导致微任务无限循环

function dangerousRecursion() {

Promise.resolve().then(dangerousRecursion);

}

// ✅ 使用 setImmediate 或 setTimeout 打破循环

function safeRecursion() {

Promise.resolve().then(() => {

setTimeout(safeRecursion, 0);

});

}

现代 JavaScript 中的事件循环

async/await 与事件循环

async function asyncExample() {

console.log('开始 async 函数');

await Promise.resolve();

console.log('在 await 之后'); // 微任务

const result = await fetch('/api/data');

console.log('数据获取完成'); // 微任务

}

console.log('脚本开始');

asyncExample();

console.log('脚本结束');

// 输出顺序:

// 脚本开始

// 开始 async 函数

// 脚本结束

// 在 await 之后

// 数据获取完成

调试技巧

1. 使用 console 理解执行顺序

console.log('同步 1');

setTimeout(() => console.log('宏任务 1'), 0);

Promise.resolve()

.then(() => console.log('微任务 1'))

.then(() => console.log('微任务 2'));

queueMicrotask(() => console.log('微任务 3'));

console.log('同步 2');

2. 性能监控

// 测量任务执行时间

const startTime = performance.now();

setTimeout(() => {

const endTime = performance.now();

console.log(`任务执行耗时: ${endTime - startTime}ms`);

}, 0);

执行顺序问题

网上很经典的面试题

async function async1 () {

console.log('async1 start')

await async2()

console.log('async1 end')

}

async function async2 () {

console.log('async2')

}

console.log('script start')

setTimeout(function () {

console.log('setTimeout')

}, 0)

async1()

new Promise (function (resolve) {

console.log('promise1')

resolve()

}).then (function () {

console.log('promise2')

})

console.log('script end')

输出结果

script start

async1 start

async2

promise1

script end

async1 end

promise2

setTimeout

总结

理解 JavaScript 事件循环对于编写高效、响应迅速的应用程序至关重要。记住这些关键点:

- 同步代码首先执行

- 微任务在同步代码之后、渲染之前执行

- 宏任务在微任务之后执行

- 避免阻塞主线程

- 合理使用微任务和宏任务

掌握事件循环机制将帮助你写出更好的异步代码,避免常见的性能问题,并创建更流畅的用户体验。

希望这篇博客能帮助你更好地理解 JavaScript 的事件循环机制!如果你有任何问题或想法,欢迎在评论区讨论。

来源:juejin.cn/post/7565766784159776809

JavaScript 开发必备规范:命名、语法与代码结构指南

在 JavaScript 开发中,遵循良好的编程规范对于构建高效、可维护的代码至关重要。它不仅能提升代码的可读性,让团队成员之间更容易理解和协作,还能减少错误的发生,提高开发效率。本文将详细介绍 JavaScript 编程中的一些重要规范。

一、命名规范

变量和函数命名

采用小驼峰命名法,第一个单词首字母小写,后续单词首字母大写。例如firstName用于表示名字变量,getUserName函数用于获取用户名。这种命名方式能够清晰地区分变量和函数,并且让名称具有语义化,便于理解其用途。避免使用单字母或无意义的命名,如a、b等,除非在特定的循环等场景下有约定俗成的用法。

常量命名

常量通常使用全大写字母,单词之间用下划线分隔,比如MAX_COUNT表示最大计数,API_URL表示 API 的链接地址。这样的命名方式能够直观地让开发者知道该变量是一个常量,其值在程序运行过程中不会改变。

二、语法规范

使用严格模式

在脚本或函数的开头添加'use strict';开启严格模式。严格模式下,JavaScript 会进行更严格的语法检查,比如禁止使用未声明的变量,防止意外创建全局变量等常见错误。它有助于开发者养成良好的编程习惯,提高代码的质量和稳定性。

// 严格模式

function strictWithExample() {

'use strict';

var obj = { x: 1 };

// 抛出 SyntaxError

with (obj) {

console.log(x);

}

}

strictWithExample();

语句结束加分号

尽管 JavaScript 在某些情况下可以省略分号,但为了避免潜在的错误和代码歧义,强烈建议在每条语句结束后都加上分号。

例如let num = 5和let num = 5;,前者在一些复杂的代码结构中可能会因为自动分号插入机制而出现意想不到的问题,而后者则明确地表示了语句的结束。

let num = 5

console.log(num)

[1, 2, 3].forEach(function (element) {

console.log(element);

});

在上述代码中,let num = 5 后面没有分号,由于 [ 是 JavaScript 中的数组字面量符号,同时也可以用于数组的索引访问操作(例如 arr[0]),所以引擎会认为你可能想要对 num 进行某种与数组相关的操作,比如 num[1, 2, 3](虽然这在语法上是错误的,因为 num 是一个数字,不是数组)。

代码缩进

统一使用 2 个或 4 个空格进行缩进,这能让代码的层次结构一目了然。比如在嵌套的if - else语句、循环语句等结构中,合理的缩进能清晰地展示代码的逻辑关系,使代码更易于阅读和维护。

代码块使用大括号

即使代码块中只有一条语句,也建议使用大括号括起来。例如:

if (condition) {

doSomething();

}

这样在后续需要添加更多语句到代码块中时,能避免因遗漏大括号而导致的语法错误。

三、比较操作规范

尽量使用===和!==进行比较操作,避免使用==和!=。因为==和!=在比较时会进行类型转换,这可能会带来意外结果。例如'5' == 5会返回true,而'5' === 5会返回false,在实际开发中,明确知道数据类型并使用全等操作符能减少错误的发生。

四、代码结构规范

避免全局变量污染

在 JavaScript 开发中,尤其是构建大型项目时,全局变量带来的问题不容小觑。全局变量如同在公共空间随意摆放的物品,极易引发混乱。在一个复杂项目中,可能有多个开发人员同时工作,不同模块的代码相互交织。如果每个模块都随意创建全局变量,很容易出现命名冲突。

- 例如,一个模块定义了全局变量

count用于记录某个操作的次数,另一个模块可能也需要使用count变量来记录其他信息,这就会导致变量值被意外覆盖,引发难以排查的错误。

同时,在大型项目中,代码的维护和调试本身就具有挑战性。全局变量的存在会使问题变得更加棘手。因为全局变量在整个程序的生命周期内都存在,其值可能在程序的任何地方被修改。当出现错误时,开发人员很难确定是哪个部分的代码对全局变量进行了不恰当的修改,增加了调试的难度和时间成本。

模块化

为了解决这些问题,模块化是一种非常有效的手段。通过将相关的功能代码封装在一个模块中,每个模块都有自己独立的作用域。在 JavaScript 中,ES6 引入了模块系统,使用export和import关键字来管理模块的导出和导入。例如,有一个处理用户数据的模块userModule.js:

// userModule.js

const userData = {

name: '',

age: 0

};

function setUserName(name) {

userData.name = name;

}

function getUserName() {

return userData.name;

}

export { setUserName, getUserName };

在这个模块中,userData和setUserName、getUserName函数都在模块内部作用域中,外部无法直接访问userData。只有通过导出的setUserName和getUserName函数,其他模块才能间接操作userData。在其他模块中使用时,可以这样导入:

// main.js

import { setUserName, getUserName } from './userModule.js';

setUserName('John');

console.log(getUserName());

这样就有效地避免了全局变量的使用,降低了命名冲突的风险,同时也使得代码的结构更加清晰,易于维护和调试。

立即执行函数表达式(IIFE)

另一种方式是使用立即执行函数表达式(IIFE)。在 JavaScript 中,通过将函数定义包裹在括号中,并紧接着在后面加上括号进行调用,便形成了一个 IIFE。IIFE 能够创建一个独立的函数作用域,在该作用域内定义的变量和函数均为私有。这就确保了函数内部的变量和函数不会被外部随意访问和修改 。例如:

const app = (function () {

let privateVariable = 10;

function privateFunction() {

console.log('This is a private function.');

}

return {

publicFunction: function () {

privateFunction();

console.log('The value of private variable is:', privateVariable);

}

};

})();

app.publicFunction();

在上述代码中,

(function () {... })():在包裹匿名函数的括号后面再添加一对括号(),这对括号用于立即调用前面定义的匿名函数。当 JavaScript 引擎执行到这部分代码时,就会立即调用这个匿名函数,所以称为 “立即执行函数”。privateVariable和privateFunction都在 IIFE 内部的私有作用域中,因此外部无法直接访问它们。通过返回一个包含publicFunction的对象,向外暴露了一个公共接口,这样一来既实现了功能,又避免了全局变量污染。

合理使用注释

在关键代码逻辑处添加注释,解释代码的功能、用途、算法思路等。注释要简洁准确,避免过度注释。

- 例如在一个复杂的算法函数前,可以注释说明该算法的作用、输入参数和返回值的含义,方便其他开发者理解代码。

- 但不要在过于简单的代码上添加冗余注释,如

let num = 1; // 定义一个数字变量,这样的注释对理解代码没有实质性帮助。

五、注释规范

注释分为单行注释和多行注释。单行注释使用//,用于对某一行代码进行简单解释。多行注释使用/* */,适合对一段代码块进行详细说明。在写注释时,要确保注释与代码同步更新,避免代码修改后注释不再准确的情况。

六、异步编程规范

随着 JavaScript 在前端和后端开发中的广泛应用,异步编程变得越来越重要。使用async/await语法可以让异步代码看起来更像同步代码,提高代码的可读性。例如:

async function getData() {

try {

let response = await fetch('https://example.com/api');

let data = await response.json();

return data;

} catch (error) {

console.error('获取数据失败', error);

}

}

在处理多个异步操作时,要注意合理控制并发数量,避免因过多并发请求导致性能问题。

七、代码格式化规范

使用代码格式化工具,如 Prettier、ESLint 等,能够自动按照设定的规则对代码进行格式化。它可以统一代码风格,包括缩进、空格、换行等,使团队成员的代码风格保持一致,减少因风格差异带来的冲突和阅读障碍。

八、代码复用

尽量编写可复用的代码,通过函数封装、模块封装等方式,将重复使用的代码逻辑提取出来。

- 例如,在多个地方需要对数据进行格式化处理,可以编写一个通用的数据格式化函数,在需要的地方调用,这样不仅能减少代码量,还方便维护和修改。

九、错误处理

在代码中要合理处理错误,使用try - catch块捕获可能出现的异常。对于异步操作,也要通过try - catch或者.catch方法来处理错误。

- 例如在网络请求失败时,要及时向用户反馈错误信息,而不是让程序崩溃。同时,可以自定义错误类型,以便在不同的业务场景下进行更精准的错误处理。

遵循这些 JavaScript 编程规范,能够帮助开发者写出更整洁、高效、易于维护的代码。在实际开发中,团队可以根据项目需求进一步细化和完善这些规范,以提升整个项目的质量。

来源:juejin.cn/post/7493346464920404003

前端常见的6种设计模式

一.为什么需要理解设计模式?

前端项目会随着需求迭代变得越来越复杂,设计模式的作用就是提前规避 “后期难改、牵一发动全身” 的坑,设计模式的核心价值:解决 “可维护、可扩展” 问题。

1.工厂模式

工厂模式:通过一个统一的 “工厂函数 / 类” 封装对象的创建逻辑,外界只需传入参数(如类型、配置),即可获取所需实例,无需关心实例内部的构造细节。核心是 “创建逻辑与使用逻辑分离”,实现批量、灵活地创建相似对象。

前端应用场景:

1.Axios 实例

2.Vue实例

3.组件库中的 “表单组件工厂”,统一管理所有表单组件的基础属性(如 id、disabled)

2.单例模式:确保全局只有一个实例

核心是为了解决 “重复创建实例导致的资源浪费、状态混乱、逻辑冲突” 问题—— 当某个对象在系统中只需要 “唯一存在” 时,单例模式能确保全局访问到的是同一个实例,从根源避免多实例带来的隐患。

前端典型场景:

1.Vuex单一store实例

2.浏览器的 window 对象

3.原型模式:通过 “复制” 创建新对象

原型模式的核心是 “基于已有对象(原型)复制创建新对象” —— 不是从零开始定义新对象的属性和方法,而是直接 “拷贝” 一个现有对象(原型)的结构,再根据需要修改差异化内容。

前端中原型模式的本质:依托 JavaScript 原型链。

JavaScript 本身就是基于原型的语言,所有对象都有 __proto__ 属性(指向其原型对象),这是原型模式在前端的 “天然实现”。

普通对象原型属性: 只有'proto'属性。

函数原型属性:proto、prototype属性。

prototype:专属属性,只有函数有,用于 "当函数作为构造函数时,给新创建的实例提供原型"。

原型链顶端: Object.prototype.proto :指向null ;

前端典型场景:

1.Object.create()

2.Vue2 的数组方法重写:Vue2 为数组的push、pop等方法添加响应式逻辑,新数组会继承这些重写后的方法。

3.继承

工厂模式与原型模式区别:

工厂模式:

基于参数 / 规则 “全新创建” 对象;

核心目的:封装复杂的创建逻辑,让调用者无需关心对象构造细节。

原型模式

基于 “已有原型对象” 复制生成新对象

核心目的:复用已有对象的属性 / 方法,减少重复定义,支持继承扩展

4.观察者模式:“一对多” 的依赖通知机制

观察者模式(Observer Pattern)是一种 “一对多” 的依赖关系设计模式:

- 存在一个 “被观察者(Subject)” 和多个 “观察者(Observer)”;

- 当被观察者的状态发生变化时,会自动通知所有依赖它的观察者,并触发观察者的更新逻辑;

- 核心是 “解耦被观察者和观察者”—— 双方无需知道彼此的具体实现,只需通过统一的接口通信

前端典型场景:

1.浏览器事件监听(最基础的观察者模式)

浏览器的 DOM 事件本质是观察者模式的实现:

- 被观察者:DOM 元素(如按钮);

- 观察者:事件处理函数(

onclick、onchange等); - 流程:给元素绑定事件(订阅)→ 元素状态变化(如被点击)→ 自动执行所有绑定的事件处理函数(通知观察者)。

- 观察者模式的核心价值是 “状态变化自动同步”

2.状态管理库(Vuex/Pinia/Redux)

Vuex、Redux 等全局状态管理库的核心机制就是观察者模式:

- 被观察者:Store 中的状态(如

state.user、state.cart); - 观察者:依赖该状态的组件;

- 流程:组件订阅状态(

mapState或useSelector)→ 状态更新(commit或dispatch)→ 所有订阅该状态的组件自动重新渲染(收到通知更新)

3. 框架的响应式系统(Vue/React)

Vue 的响应式原理(数据驱动视图)和 React 的状态更新机制,底层都依赖观察者模式:

- Vue:数据对象(

data)是被观察者,视图(DOM)和计算属性是观察者 —— 数据变化时,Vue 自动触发依赖收集的观察者(视图重新渲染、计算属性重新计算)。 - React:

setState触发状态更新时,组件树中依赖该状态的组件(观察者)会被重新渲染(收到通知执行更新)。

5.发布-订阅模式

发布 - 订阅模式是观察者模式的变体,核心是通过一个 “中间者(事件中心)” 实现 “发布者” 和 “订阅者” 的完全解耦 —— 发布者不用知道谁在订阅,订阅者也不用知道谁在发布,双方仅通过事件中心传递消息,就像 “报社(发布者)→ 邮局(事件中心)→ 订报人(订阅者)” 的关系。

- 三大角色:

- 发布者(Publisher) :负责 “发布事件”(比如触发某个状态变化,如用户登录、数据更新),但不直接联系订阅者;

- 订阅者(Subscriber) :负责 “订阅事件”(比如关注 “用户登录” 事件),并定义事件触发时的 “回调逻辑”(比如登录后显示欢迎信息);

- 事件中心(Event Bus) :中间枢纽,负责存储 “事件 - 订阅者” 的映射关系,接收发布者的事件并通知所有订阅者。

- 核心逻辑:订阅者先在事件中心 “订阅” 某个事件 → 发布者在事件中心 “发布” 该事件 → 事件中心找到所有订阅该事件的订阅者,触发它们的回调。

与观察者模式区别:

| 维度 | 观察者模式 | 发布 - 订阅模式 |

|---|---|---|

| 依赖关系 | 被观察者直接持有观察者列表 | 发布者和订阅者无直接依赖,靠事件中心连接 |

| 耦合程度 | 较高(被观察者知道有哪些观察者) | 极低(双方不知道彼此存在) |

| 适用场景 | 单一被观察者、观察者明确的场景 | 跨模块、多发布者 / 多订阅者的复杂场景 |

| 典型例子 | Vue 响应式(data 直接通知依赖的 DOM) | 跨组件通信(事件总线)、全局状态更新 |

前端典型场景:

1.跨组件通信(事件总线 Event Bus)

2.全局状态管理(如 Redux 的 Action 机制)

- 发布者:组件通过

dispatch(action)发布 “状态变更事件”; - 事件中心:Redux 的

Store,存储状态并管理订阅者; - 订阅者:组件通过

store.subscribe(() => { ... })订阅状态变化,状态更新时重新渲染。

状态管理库到底是观察者模式还是发布 - 订阅模式?

状态管理库(如 Vuex、Redux)之所以会让人觉得 “既是观察者模式,又是发布 - 订阅模式”,是因为它们融合了两种模式的核心思想—— 在底层实现上,既保留了观察者模式 “状态与依赖直接关联” 的特性,又通过 “中间层” 实现了发布 - 订阅模式的 “解耦” 优势,本质是两种模式的结合与优化。

1. 底层:状态与组件的 “观察者模式”(直接依赖)

状态管理库中, “全局状态” 与 “依赖该状态的组件” 之间是典型的观察者模式:

- 被观察者:全局状态(如 Vuex 的

state、Redux 的store); - 观察者:订阅了该状态的组件;

- 逻辑:当状态发生变化时,会直接通知所有依赖它的组件(观察者),触发组件重新渲染。

这一层的核心是 “精准依赖”—— 组件只订阅自己需要的状态(比如 Vue 的 mapState、Redux 的 useSelector),状态变化时只有相关组件会被通知,避免无效更新。

2. 上层:组件与状态的 “发布 - 订阅模式”(解耦通信)

状态管理库中, “组件触发状态变更” 与 “状态变更通知组件” 的过程,通过 “中间层(如 commit/dispatch)” 实现,类似发布 - 订阅模式:

- 发布者:触发状态变更的组件(通过

store.commit('increment')或dispatch(action)发布 “状态变更事件”); - 事件中心:状态管理库的核心逻辑(如 Vuex 的

Store实例、Redux 的dispatch机制); - 订阅者:依赖状态的组件(通过

subscribe或计算属性订阅状态)。

这一层的核心是 “解耦”—— 组件不需要知道谁会处理状态变更,也不需要知道哪些组件依赖该状态;状态管理库作为中间层,接收 “发布” 的变更请求,处理后再 “通知” 订阅者,双方完全隔离。

6.代理模式

代理模式(Proxy Pattern)是一种 “通过中间代理对象控制对原始对象的访问” 的设计模式 —— 不直接操作目标对象,而是通过一个 “代理” 来间接访问,代理可以在访问前后添加额外逻辑(如权限校验、缓存、日志记录等)。

核心作用:“控制访问” 与 “增强功能”

前端典型场景:

1. 权限控制代理(限制访问)

2.Vue3响应式核心

用 “中间商” 的思路理解 Vue3 响应式:

- 目标对象:你定义的

data数据(如{ count: 0, user: { name: '张三' } }); - 代理对象:Vue3 通过

reactive()或ref()创建的 “响应式代理”(本质是Proxy实例); - 调用者:组件中的模板(视图)或业务逻辑(如

{{ count }}或count.value++); - 代理的 “附加操作” :拦截数据的读取(

get)和修改(set),在读取时 “收集依赖”(记录哪些地方用到了这个数据),在修改时 “触发更新”(通知依赖的地方重新渲染)。

1. 目标对象:原始数据 const target = { count: 0 };

2. 依赖收集的容器:记录哪些函数依赖了数据(比如视图渲染函数)

const deps = new Set();

3. 创建代理对象(核心:拦截读写,添加响应式逻辑)

const reactiveProxy = new Proxy(target,

{

// 拦截“读取数据”操作(如访问 count 时)

get(target, key){

// 附加操作1:

收集依赖(假设当前正在执行的函数是依赖)

if (currentEffect) { deps.add(currentEffect); // 把依赖存起来 }

return target[key]; // 返回原始值 },

}

// 拦截“修改数据”操作(如 count++ 时)

set(target, key, value) {

// 更新原始数据

target[key] = value;

// 附加操作2:触发更新(通知所有依赖重新执行)

deps.forEach(effect => effect()); return true; } });

}

扩展:Vue3响应式对比vue2响应式

1.Vue2 用的是 Object.defineProperty 拦截属性,只能拦截已存在的属性(对新增属性、数组索引修改不友好);

具体原因拆解:

Object.defineProperty 的工作方式是给对象的某个具体属性添加 getter/setter。

但数组本质是特殊对象(属性是索引,如 arr[0]、arr[1]),如果用 Object.defineProperty 拦截数组,只能逐个拦截索引(如 0、1),但存在两个致命问题:

1.问题一:无法拦截数组的原生方法(push/pop/splice 等)

数组的常用操作(如 push 新增元素、splice 删除元素)是通过调用数组原型上的方法实现的,这些方法会直接修改数组本身,但 Object.defineProperty 无法拦截 “方法调用”,只能拦截 “属性读写”。所以最终Vue2采取了这7个数组方法的重写。

arrayMethods[method] = function(...args) {

// 先调用原生方法(比如 push 实际添加元素)

const result = arrayProto[method].apply(this, args);

// 手动触发更新(通知依赖重新渲染)

notifyUpdate();

return result;

2.问题二:拦截数组索引的成本极高,且不实用。

- 初始化成本高:数组长度可能很大(甚至动态变化),提前拦截所有索引会浪费性能;

- 数组长度变化无法拦截:

当arr.length = 0时,数组会清空所有元素(即删除索引0、1、2),但Object.defineProperty只能知道length被改成了0,无法知道具体哪些元素被删除了。

对于响应式系统来说,需要知道 “哪些元素变化了” 才能精准通知依赖这些元素的视图。但 length 拦截只能知道 “长度变了”,无法定位具体变化的元素,导致依赖这些元素的视图可能不会更新(比如某个视图依赖 arr[0],length=0 后 arr[0] 不存在了,但视图可能还显示旧值)。

2.Vue3 用 Proxy 直接代理整个对象,能拦截所有属性的读写(包括新增、删除、数组操作),是更彻底、更灵活的代理模式实现,这也是 Vue3 响应式比 Vue2 强大的核心原因之一。

总结

最后想强调:设计模式不是必须遵守的 “规则”,而是解决问题的 “工具”。在实际开发中,我们不需要刻意追求 “用满所有模式”,而是根据场景选择合适的工具:

- 需批量创建对象 → 工厂模式

- 需全局唯一实例 → 单例模式

- .....

来源:juejin.cn/post/7563981206674817051

electron-updater实现热更新完整流程

最近项目做了一个electron项目,记录一下本次客户端热更新中对electron-updater的使用以及遇到的一些问题。

一、配置electron-builder

在electron-builder的配置文件"build"中增加

"publish": [

{

"provider": "generic",

"url": "oss://xxx",

}

]

url: 打包出来的文件存放的地址,配置之后会生成latest.yml文件。electron-updater会去比较这个文件,判断是否需要更新。

二、electron-updater的使用

官方文档: http://www.electron.build/auto-update…

主进程

import { autoUpdater } from "electron-updater";

const { ipcMain } = require("electron");

// 配置提供更新的程序,及build中配置的url

autoUpdater.setFeedURL("oss://xxx")

// 是否自动更新,如果为true,当可以更新时(update-available)自动执行更新下载。

autoUpdater.autoDownload = false

// 1. 在渲染进程里触发获取更新,开始进行更新流程。 (根据具体需求)

ipcMain.on("checkForUpdates", (e, arg) => {

autoUpdater.checkForUpdates();

});

autoUpdater.on("error", function (error) {

printUpdaterMessage('error');

mainWindow.webContents.send("updateError", error);

});

// 2. 开始检查是否有更新

autoUpdater.on("checking-for-update", function () {

printUpdaterMessage('checking');

});

// 3. 有更新时触发

autoUpdater.on("update-available", function (info) {

printUpdaterMessage('updateAvailable');

// 4. 告诉渲染进程有更新,info包含新版本信息

mainWindow.webContents.send("updateAvailable", info);

});

// 7. 收到确认更新提示,执行下载

ipcMain.on('comfirmUpdate', () => {

autoUpdater.downloadUpdate()

})

autoUpdater.on("update-not-available", function (info) {

printUpdaterMessage('updateNotAvailable');

});

// 8. 下载进度,包含进度百分比、下载速度、已下载字节、总字节等

// ps: 调试时,想重复更新,会因为缓存导致该事件不执行,下载直接完成,可找到C:\Users\40551\AppData\Local\xxx-updater\pending下的缓存文件将其删除(这是我本地的路径)

autoUpdater.on("download-progress", function (progressObj) {

printUpdaterMessage('downloadProgress');

mainWindow.webContents.send("downloadProgress", progressObj);

});

// 10. 下载完成,告诉渲染进程,是否立即执行更新安装操作

autoUpdater.on("update-downloaded", function () {

mainWindow.webContents.send("updateDownloaded");

// 12. 立即更新安装

ipcMain.on("updateNow", (e, arg) => {

autoUpdater.quitAndInstall();

});

}

);

// 将日志在渲染进程里面打印出来

function printUpdaterMessage(arg) {

let message = {

error: "更新出错",

checking: "正在检查更新",

updateAvailable: "检测到新版本",

downloadProgress: "下载中",

updateNotAvailable: "无新版本",

};

mainWindow.webContents.send("printUpdaterMessage", message[arg]??arg);

}

渲染进程:

// 5. 收到主进程可更新的消息,做自己的业务逻辑

ipcRenderer.on('updateAvailable', (event, data) => {

// do sth.

})

// 6. 点击确认更新

ipcRenderer.send('comfirmUpdate')

// 9. 收到进度信息,做进度条

ipcRenderer.on('downloadProgress', (event, data) => {

// do sth.

})

// 11. 下载完成,反馈给用户是否立即更新

ipcRenderer.on('updateDownloaded', (event, data) => {

// do sth.

})

// 12. 告诉主进程,立即更新

ipcRenderer.send("updateNow");

本地环境

如果想在本地环境调试更新,会报错找不到dev-app-update.yml文件

需要自己在根目录(或报错时显示的目录下)手动新建一个dev-app-update.yml里就可以了。文件,将打包生成好的latest.yml复制到dev-app-update.yml里就可以了。

完成截图

来源:juejin.cn/post/7054811432714108936

深入理解 JavaScript 报错:TypeError: undefined is not a function

深入理解 JavaScript 报错:TypeError: undefined is not a function

在日常的 JavaScript 开发中,几乎每个人都见过这条令人熟悉又头疼的错误信息:

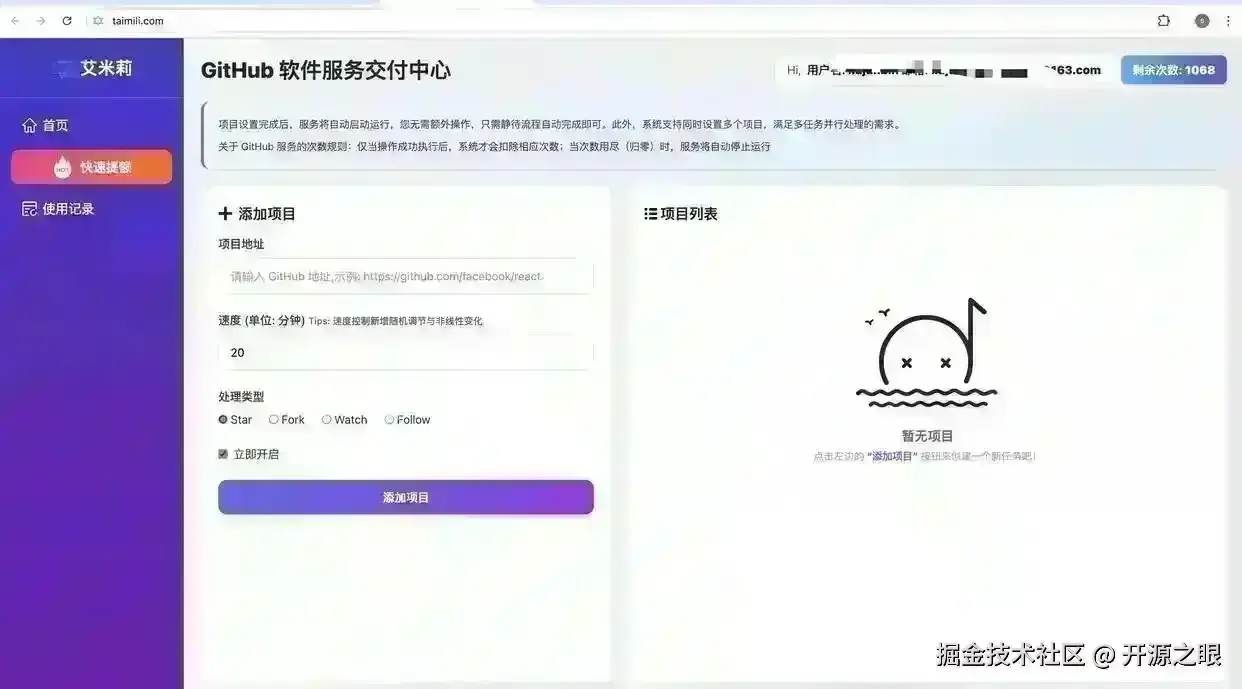

🚀Taimili 艾米莉 ( 一款免费开源的 taimili.com )

艾米莉 是一款优雅便捷的 GitHub Star 管理和加星工具 ,基于 PHP & javascript 构建, 能对github 得 star fork follow watch 管理和提升,最适合github 的深度用户

作者:开源之眼

链接:juejin.cn/post/755906…

来源:稀土掘金

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

TypeError: undefined is not a function

这行报错简短却致命,尤其当代码行数成千上万时,找到问题根源往往需要一点侦探技巧。本文将从原理、常见原因、排查方法和最佳实践四个方面深入讲解这一错误。

一、错误的本质是什么?

首先要知道:

在 JavaScript 中,一切几乎都是对象,包括函数。

当你调用一个变量并在后面加上 () 时,JavaScript 会假设该变量是一个函数对象,并尝试执行它。

let fn;

fn(); // ❌ TypeError: fn is not a function

在上面的例子中,fn 的值是 undefined,但我们却尝试执行它,于是引发了经典错误:

TypeError: undefined is not a function

简单来说:

“你正在试图执行一个并不是函数的东西。”

二、常见的触发场景

让我们来看一些在实际项目中常见的触发情境。

1. 调用未定义的函数

sayHello(); // ❌ TypeError: sayHello is not a function

var sayHello = function() {

console.log("Hello");

};

原因:

var声明的变量会提升,但赋值不会。执行到函数调用时,sayHello还是undefined。

✅ 正确写法:

function sayHello() {

console.log("Hello");

}

sayHello(); // ✅ Hello

或者:

const sayHello = () => console.log("Hello");

sayHello(); // ✅ Hello

2. 调用了对象上不存在的方法

const user = {};

user.login(); // ❌ TypeError: user.login is not a function

原因:

user对象没有login方法,访问结果是undefined。

✅ 正确做法:

const user = {

login() {

console.log("User logged in");

}

};

user.login(); // ✅ User logged in

3. 第三方库或异步加载未完成

// 某个库尚未加载完成

myLibrary.init(); // ❌ TypeError: myLibrary.init is not a function

原因:脚本加载顺序错误或资源未加载完。

✅ 解决方案:

<script src="mylib.js" onload="initApp()"></script>

或使用现代模块化方式:

import myLibrary from './mylib.js';

myLibrary.init();

4. 被覆盖的函数名

let alert = "Hello";

alert("Hi"); // ❌ TypeError: alert is not a function

原因:内置函数被变量覆盖。

✅ 解决方案:

避免重名:

let message = "Hello";

window.alert("Hi"); // ✅

5. this 指向错误

const obj = {

run() {

console.log("Running");

}

};

const run = obj.run;

run(); // ❌ TypeError: undefined is not a function (在严格模式下)

原因:

this丢失导致方法不再属于原对象。

✅ 解决方案:

const boundRun = obj.run.bind(obj);

boundRun(); // ✅ Running

或直接调用:

obj.run(); // ✅ Running

三、排查思路与调试技巧

当遇到这个错误时,不要慌。按照以下步骤排查:

✅ 1. 查看错误堆栈(stack trace)

浏览器控制台一般会指明出错的文件与行号。

打开 DevTools → Console → 点击错误行号,即可定位具体位置。

✅ 2. 打印变量类型

使用 typeof 或 console.log 检查被调用的变量:

console.log(typeof myFunc); // 应该输出 'function'

✅ 3. 检查函数定义顺序

尤其是在使用 var 或异步加载模块时,注意执行顺序。

✅ 4. 检查导入导出是否匹配

在模块化开发中,这类错误经常来自错误的导入:

// ❌ 错误示例

import { utils } from './utils.js';

utils(); // TypeError: utils is not a function

✅ 应确认模块导出方式:

// utils.js

export default function utils() {}

然后正确导入:

import utils from './utils.js';

utils(); // ✅

四、防止 “undefined is not a function” 的最佳实践

- 使用 const/let 替代 var — 避免变量提升造成的未定义调用

- 模块化代码结构 — 保证依赖先加载

- 给函数添加类型校验

if (typeof fn === 'function') fn();

- 启用严格模式或 TypeScript — 提前发现类型问题

- 避免覆盖全局对象(如

alert,confirm,setTimeout等)

来源:juejin.cn/post/7563220648827715610

那些前端老鸟才知道的秘密

前端老鸟才知道的秘密:void(0),这东西到底有什么用

那天我盯着同事的代码看了半天,心里默念:这货是不是写错了?

前几天 review 代码,看到一个小年轻写了这么一行:

const foo = void 0;

我当时就乐了,心想:" 这孩子是不是被产品经理逼疯了?直接写undefined不香吗?非得整这出?"

但转念一想,不对啊,这写法我好像在哪儿见过... 仔细一琢磨,卧槽,这不就是前端老司机的暗号吗!

所以,void 0 到底是个啥?

简单来说,void 0就是强行返回 undefined的一种写法。

你可能会问:"那我直接写 undefined 不就完事了?干嘛要多此一举?"

问得好!这就要从前端开发的 "血泪史" 说起了。

那些年被 undefined 坑过的日子

在 JavaScript 的远古时期(其实就是 ES5 之前),undefined 这个变量是可以被重写的!

没错,你没听错,就是那个表示 "未定义" 的 undefined,它自己都可能被定义成别的东西...

// 在古老的浏览器里,你可以这么玩(现在别试了)

undefined = "我是谁?我在哪?";

console.log(undefined); // 输出:"我是谁?我在哪?"

这就很尴尬了 —— 你用来判断是否未定义的变量,自己都可能被篡改!

这时候,void 0就闪亮登场了。

void 0 的三大绝技

1. 绝对安全的 undefined

void操作符有个特点:不管后面接什么,都返回 undefined。

void 0 // undefined

void "hello" // undefined

void {} // undefined

void function(){} // undefined

所以void 0就成了获取真正 undefined 的最可靠方式。

2. 阻止链接跳转的老司机

还记得以前写<a href="javascript:void(0)">吗?这就是为了防止点击链接后页面跳转。

虽然现在大家都用event.preventDefault()了,但这可是老一辈前端人的集体记忆啊!

3. 立即执行函数的替代方案

有些老代码里你会看到:

void function() {

// 立即执行的代码

}();

这其实是为了避免函数声明被误认为是语句开头。

现在还需要 void 0 吗?

说实话,在现代前端开发中,直接用undefined已经足够安全了。ES5 之后的规范规定 undefined 是只读的,不能再被重写。

但为什么还有老司机在用 void 0 呢?

- 习惯成自然:用了十几年,改不过来了

- 代码压缩:

void 0比undefined字符更少 - 装逼必备:一看就是用 void 0 的,肯定是老鸟(手动狗头)

所以,到底用不用?

我的建议是:知道为什么用,比用什么更重要。

如果你是为了代码风格统一,或者团队约定,用 void 0 没问题。

如果只是为了装老司机... 兄弟,真没必要。现在面试官看到 void 0,第一反应可能是:"这人是刚从 jQuery 时代穿越过来的吗?"

最后送大家一句话:技术选型就像穿衣服,合适比时髦更重要。 知道每个工具为什么存在,比你盲目跟风要强得多。

来源:juejin.cn/post/7563635016283668531

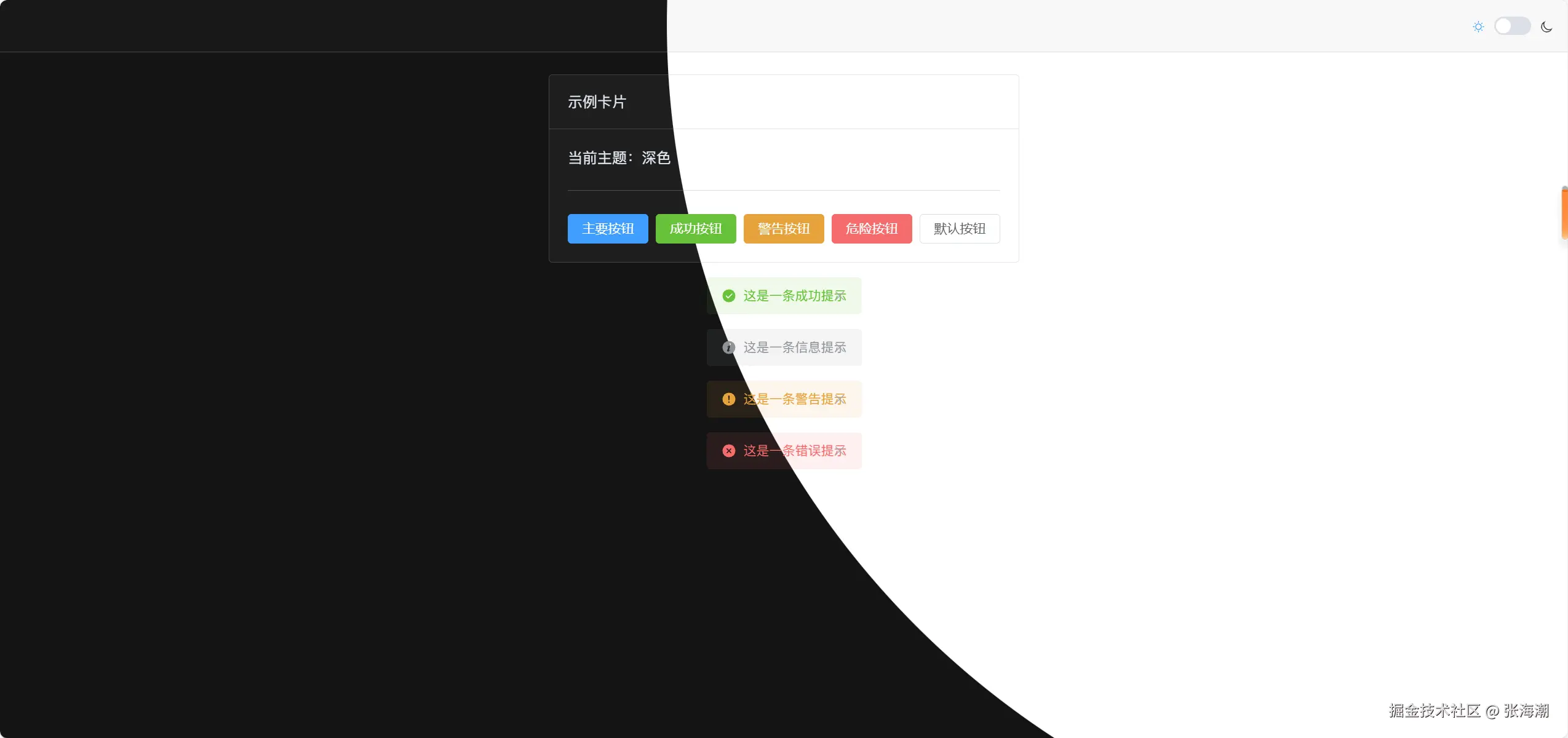

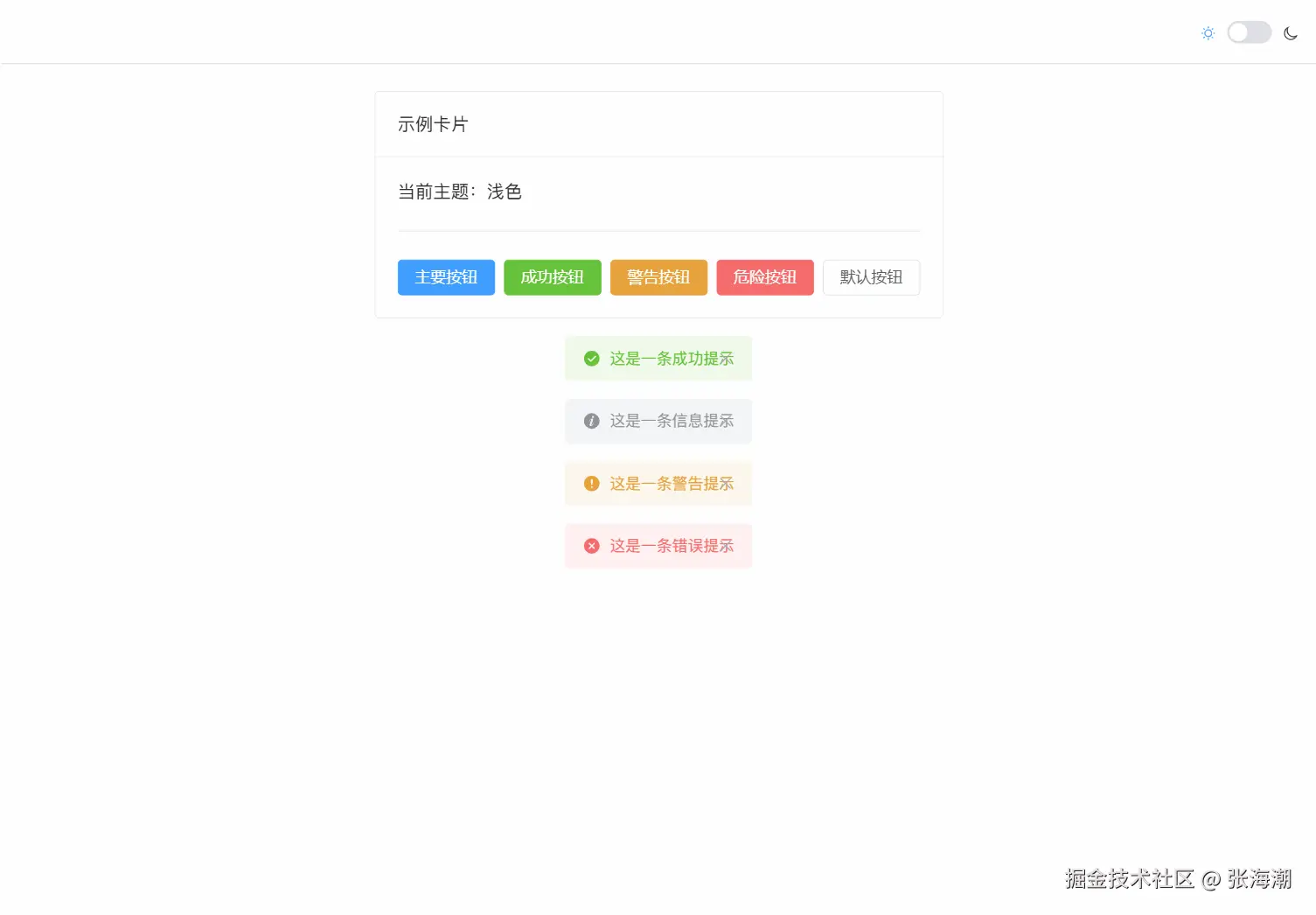

面试官:手写一个深色模式切换过渡动画

在开发Web应用时,深色模式已成为现代UI设计的标配功能。然而,许多项目在实现主题切换时仅简单改变CSS变量,缺乏平滑的过渡动画,导致用户体验突兀。作为开发者,我们常被期望在满足功能需求的同时,打造更精致的用户交互体验。面试中,被问及"如何实现流畅的深色模式切换动画"时,很多人可能只答出使用CSS transition,而忽略了现代浏览器的View Transitions API这一高级解决方案。

读完本文,你将掌握:

- 使用View Transitions API实现流畅的主题切换动画

- 理解深色模式切换的核心原理与实现细节

- 能够将这套方案应用到实际项目中,提升用户体验

前言

在实际项目中,深色模式切换几乎是前端的“标配”。常见做法是通过 classList.toggle("dark") 切换样式,再配合 transition 做淡入淡出。然而,这种效果在用户体验上略显生硬:颜色瞬间大面积切换,即便有渐变也会显得突兀。

随着 View Transitions API 的出现,我们可以给“页面状态切换”添加炫酷的过渡动画。今天就带大家实现一个 以点击位置为圆心、扩散切换主题的深色模式动画,读完本文你将收获:

- 了解

document.startViewTransition的工作原理 - 学会用

clipPath+animate控制圆形扩散动画

核心铺垫:我们需要解决什么问题?

在设计方案前,先明确 3 个核心目标:

- 流畅过渡:避免普通

transition的“整体闪烁”,实现局部扩散过渡。 - 交互感强:以用户点击位置为动画圆心,符合直觉。

- 可扩展:方案可适配 Vue3 组件体系,不依赖复杂第三方库。

为此,我们需要用到几个关键技术点:

- View Transitions API:提供

document.startViewTransition,可以对 DOM 状态切换设置过渡动画。 - clip-path:通过

circle(r at x y)定义动画圆形,从 0px 扩展到最大半径。 - computeMaxRadius:计算从点击点到四角的最大距离,确保圆形覆盖全屏。

- .animate:使用

document.documentElement.animate精确控制过渡过程。

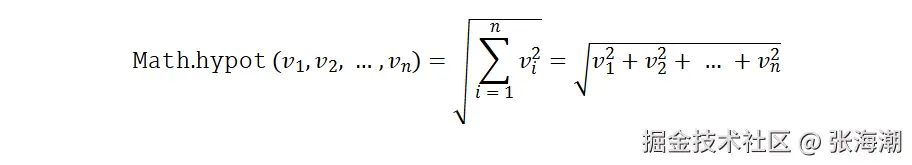

Math.hypot:计算平面上点到原点的距离

Math.hypot()是ES2017引入的一个JavaScript函数,用于计算所有参数平方和的平方根,即计算n维欧几里得空间中从原点到指定点的距离。

在深色模式切换动画中,我们使用它来计算覆盖整个屏幕的最大圆形半径:

斜边计算:

Math.hypot(maxX, maxY):使用勾股定理计算从点击点到对角的距离

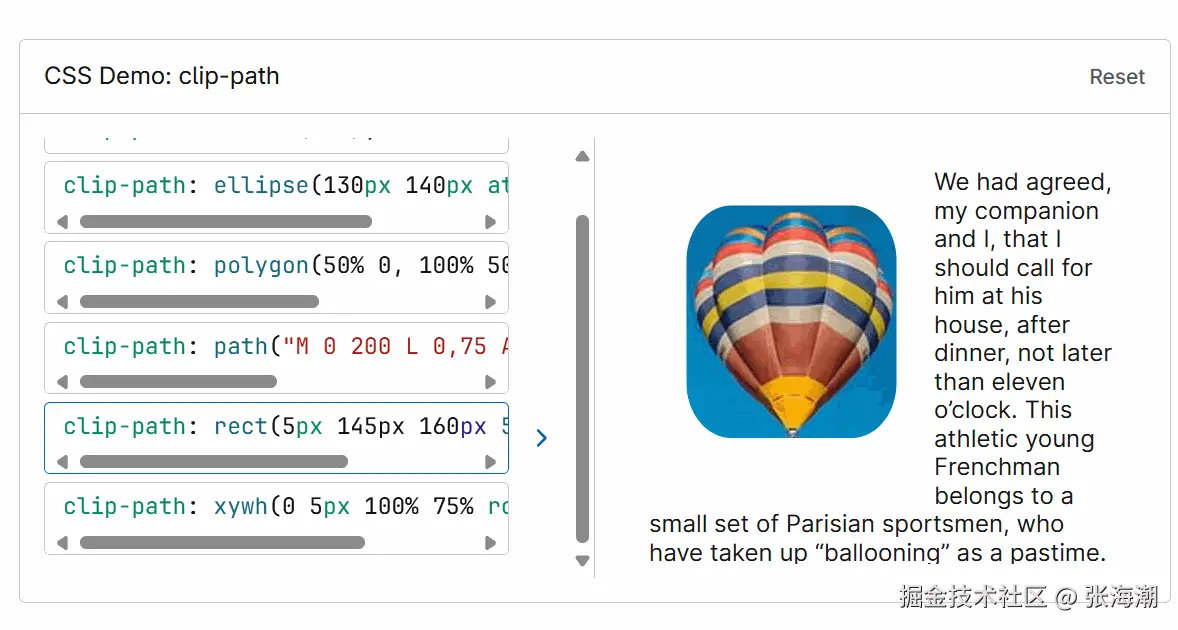

clip-path

clip-path是CSS属性,允许我们定义元素的可见区域,将其裁剪为基本形状或SVG路径。在深色模式切换动画中,我们用它创建从点击点向外扩散的圆形动画效果。

<basic-shape>一种形状,其大小和位置由 <geometry-box> 的值定义。如果没有指定 <geometry-box>,则将使用 border-box 用为参考框。取值可为以下值中的任意一个:

inset()

定义一个 inset 矩形。

circle()

定义一个圆形(使用一个半径和一个圆心位置)。

ellipse()

定义一个椭圆(使用两个半径和一个圆心位置)。

polygon()

定义一个多边形(使用一个 SVG 填充规则和一组顶点)。

path()

定义一个任意形状(使用一个可选的 SVG 填充规则和一个 SVG 路径定义)。

这里使用circle()来实现效果

该函数接受以下参数:

- 半径:定义圆形的大小(0px到计算的最大半径)

- at关键词:分隔半径和中心点位置

- 中心点位置:使用x y坐标指定圆形中心

startViewTransition:浏览器视图转换API

基本概念

document.startViewTransition()是View Transitions API的核心方法,它告诉浏览器DOM即将发生变化,并允许我们为这些变化创建平滑的过渡动画。

生命周期与关键事件

- 调用startViewTransition:浏览器准备开始视图转换

- 执行回调函数:DOM状态更新

- transition.ready事件:视图转换准备就绪,可以应用动画

- 视图转换完成:动画结束,新状态成为稳定状态

浏览器兼容性处理

在实际应用中,我们需要检查浏览器是否支持此API:

const isAppearanceTransition =

document.startViewTransition &&

!window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches;

if (!isAppearanceTransition) {

// 不支持View Transitions API时的降级处理

isDark.value = !isDark.value;

setupThemeClass(isDark.value);

return;

}

这种处理确保在不支持新特性的浏览器中,功能仍然可用,只是没有动画效果。

核心实现:从逻辑到代码

graph TD

A[用户点击切换按钮] --> B{浏览器是否支持<br/>View Transitions API?}

B -- 否 --> C[直接切换主题变量<br/>无动画效果]

B -- 是 --> D[获取点击坐标X,Y]

D --> E[计算覆盖全屏的最大半径]

E --> F[启动视图转换]

F --> G[执行回调函数<br/>更新isDark状态]

G --> H[设置HTML的dark class<br/>更新CSS变量]

H --> I[等待DOM更新完成<br/>nextTick]

I --> J[视图转换准备就绪]

J --> K[应用clipPath动画<br/>从点击点向外扩散]

K --> L[动画完成<br/>主题切换完成]

style B fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px

style K fill:#9cf,stroke:#333,stroke-width:2px

- 用户交互:用户点击切换按钮,触发主题切换流程

- 浏览器兼容性检查:判断当前浏览器是否支持View Transitions API

- 降级处理:在不支持API的浏览器中直接切换主题

- 动画核心逻辑:

- 获取点击位置作为动画起点

- 计算覆盖全屏的最大半径

- 启动视图转换过程

- 状态更新:实际执行主题状态更新和CSS类设置

- 动画触发:在视图转换准备就绪后,应用clipPath动画效果

- 完成:动画结束,新主题状态稳定

步骤 1:封装主题切换

function setupThemeClass(isDark) {

document.documentElement.classList.toggle("dark", isDark);

localStorage.setItem("theme", isDark ? "dark" : "light");

}

作用:控制 html.dark 类名,完成主题切换。

步骤 2:计算扩散最大半径

function computeMaxRadius(x, y) {

const maxX = Math.max(x, window.innerWidth - x);

const maxY = Math.max(y, window.innerHeight - y);

return Math.hypot(maxX, maxY); // √(maxX² + maxY²)

}

作用:确保无论点击哪里,扩散圆都能覆盖屏幕。

步骤 3:触发 View Transition

function onToggleClick(event) {

const isSupported =

document.startViewTransition &&

!window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches;

if (!isSupported) {

// 回退方案:直接切换

isDark.value = !isDark.value;

setupThemeClass(isDark.value);

return;

}

const x = event.clientX;

const y = event.clientY;

const endRadius = computeMaxRadius(x, y);

// 开启视图过渡

const transition = document.startViewTransition(async () => {

isDark.value = !isDark.value;

setupThemeClass(isDark.value);

await nextTick(); // 等 Vue DOM 更新

});

transition.ready.then(() => {

const clipPath = [

`circle(0px at ${x}px ${y}px)`,

`circle(${endRadius}px at ${x}px ${y}px)`,

];

document.documentElement.animate(

{

clipPath: isDark.value ? [...clipPath].reverse() : clipPath,

},

{

duration: 450,

easing: "ease-in",

pseudoElement: isDark.value

? "::view-transition-old(root)"

: "::view-transition-new(root)",

}

);

});

}

要点:

*startViewTransition 接收一个回调函数,里面执行 DOM 更新(切换主题)。

*transition.ready.then(...) 可以在 DOM 更新后定义动画效果。

*clipPath 数组定义了从 小圆 → 大圆 的扩散过程。

*pseudoElement 控制是对 新视图 还是 旧视图 应用动画。

步骤 4:覆盖默认过渡样式

::view-transition-new(root),

::view-transition-old(root) {

animation: none;

mix-blend-mode: normal;

}

::view-transition-old(root) {

z-index: 1;

}

::view-transition-new(root) {

z-index: 2147483646;

}

html.dark::view-transition-old(root) {

z-index: 2147483646;

}

html.dark::view-transition-new(root) {

z-index: 1;

}

作用:取消默认动画,手动用 clipPath 控制。通过 z-index 确保层级正确,否则可能看到“旧页面覆盖新页面”的异常。

效果演示

运行后:

- 点击切换按钮时,以点击点为圆心,圆形扩散覆盖全屏,主题在扩散动画过程中完成切换。

- 若浏览器不支持

View Transitions API(如 Safari),则自动降级为普通切换,不影响使用。

完整demo

延伸与避坑

- 兼容性问题

- View Transitions API 目前在 Chromium 内核浏览器(Chrome 111+、Edge)可用,Safari/Firefox 尚未支持。

- 可加上

isSupported判断,优雅降级。

- 性能优化

- 动画时建议避免页面过多重绘(如大量图片加载),否则会掉帧。

- clip-path 本身是 GPU 加速属性,性能较好。

- 扩展思路

- 除了圆形扩散,还可以用

polygon()实现“百叶窗切换”或“对角线切换”。 - 可以结合 路由切换 做“页面级过渡动画”。

- 除了圆形扩散,还可以用

总结

本文我们用 Vue3 + Element Plus + View Transitions API 实现了一个点击扩散式的深色模式切换动画,核心要点:

- startViewTransition:声明 DOM 状态切换的动画上下文。

- clipPath + animate:控制过渡动画形状与过程。

- computeMaxRadius:计算圆形覆盖全屏的半径。

- 优雅降级:确保不支持 API 的浏览器仍能正常切换。

来源:juejin.cn/post/7546326670648328219

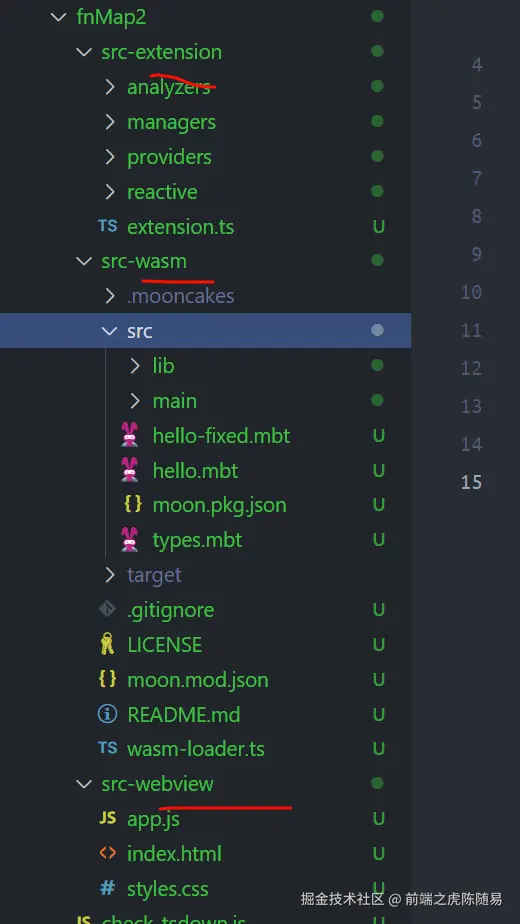

为VSCode扩展开发量身打造的UI库 - vscode-elements

大家好,我是农村程序员,独立开发者,行业观察员,前端之虎陈随易。我会在这里分享关于 独立开发、编程技术、思考感悟 等内容,欢迎关注。

技术群与交朋友请在个人网站联系我,网站 1️⃣:chensuiyi.me,网站 2️⃣:me.yicode.tech。

如果你觉得本文有用,一键三连 (点赞、评论、转发),就是对我最大的支持~

最近抽空在做我的 VSCode 插件 fnMap (函数地图) 的重构工作。

项目结构主要分为 3 部分:

src-extension是扩展的核心能力部分 (相当于后端)。src-webview是界面展示部分 (相当于前端)。src-wasm是新添加的部分,使用国产编程语言MoonBit来写,主要功能就是提供性能优化与部分核心代码加密。

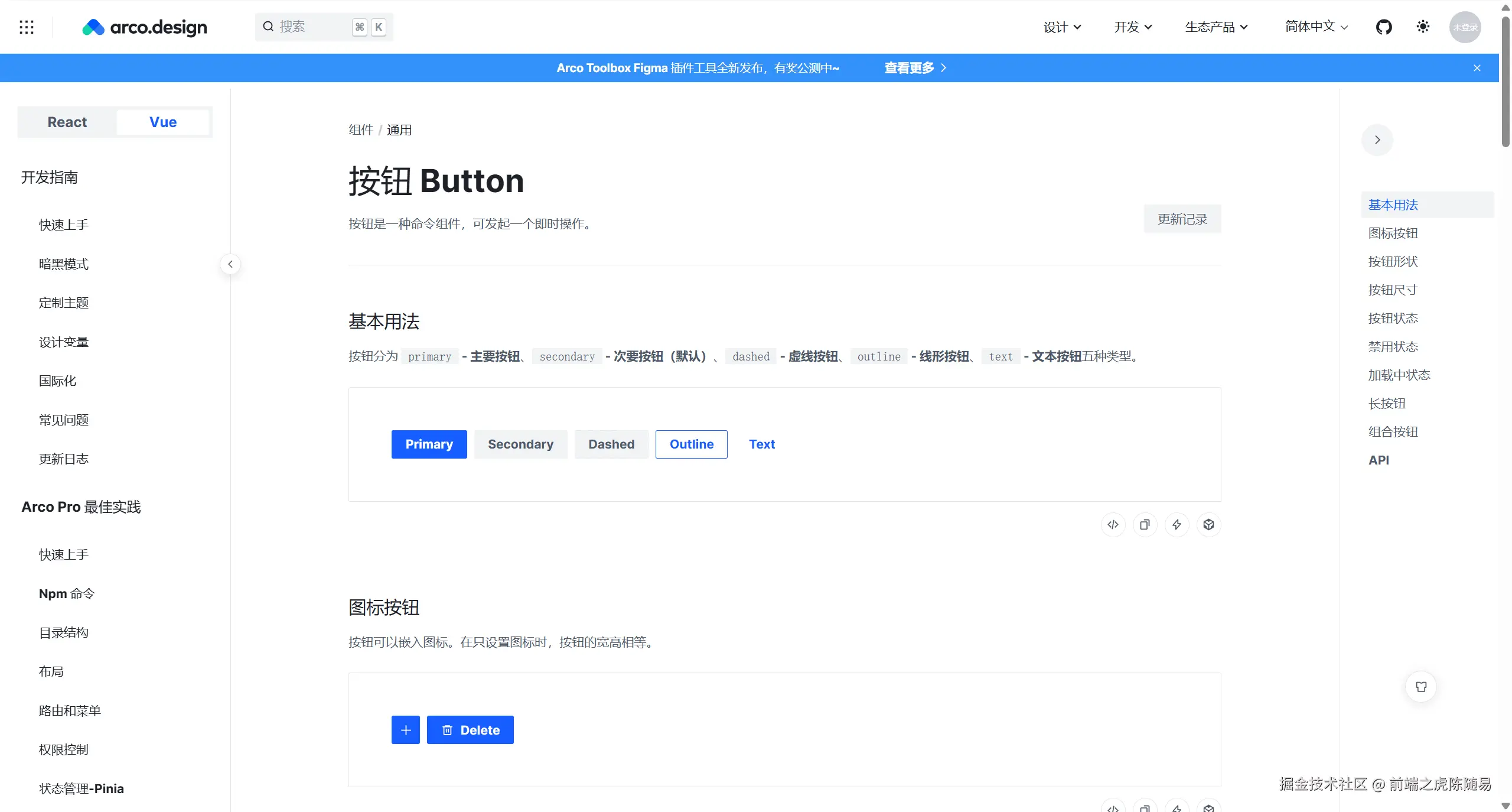

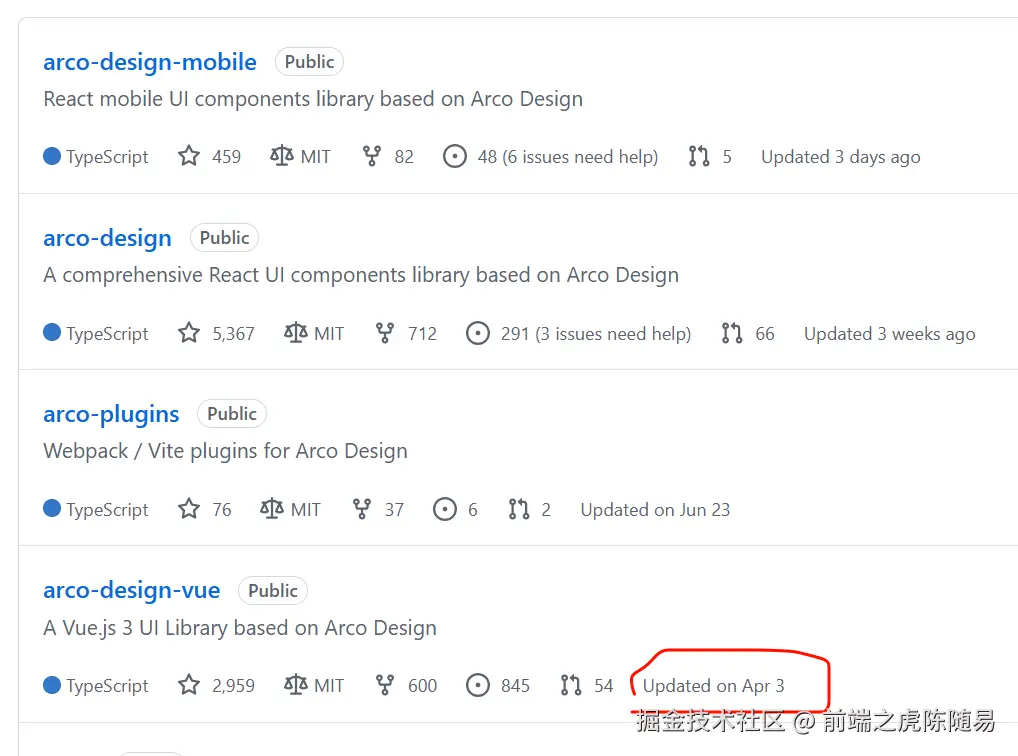

那么重构呢,我想把 UI 换一下,目前用的是 arco-design-vue,字节出品的一个 UI 框架。

本来蛮喜欢的,但根据最近的更新来看,官方主要做 React 版本去了,Vue 版本 4 个多月没动静了。

而且,VSCode 有主题功能,框架如果要适配主题,那得进行不少魔改微调。

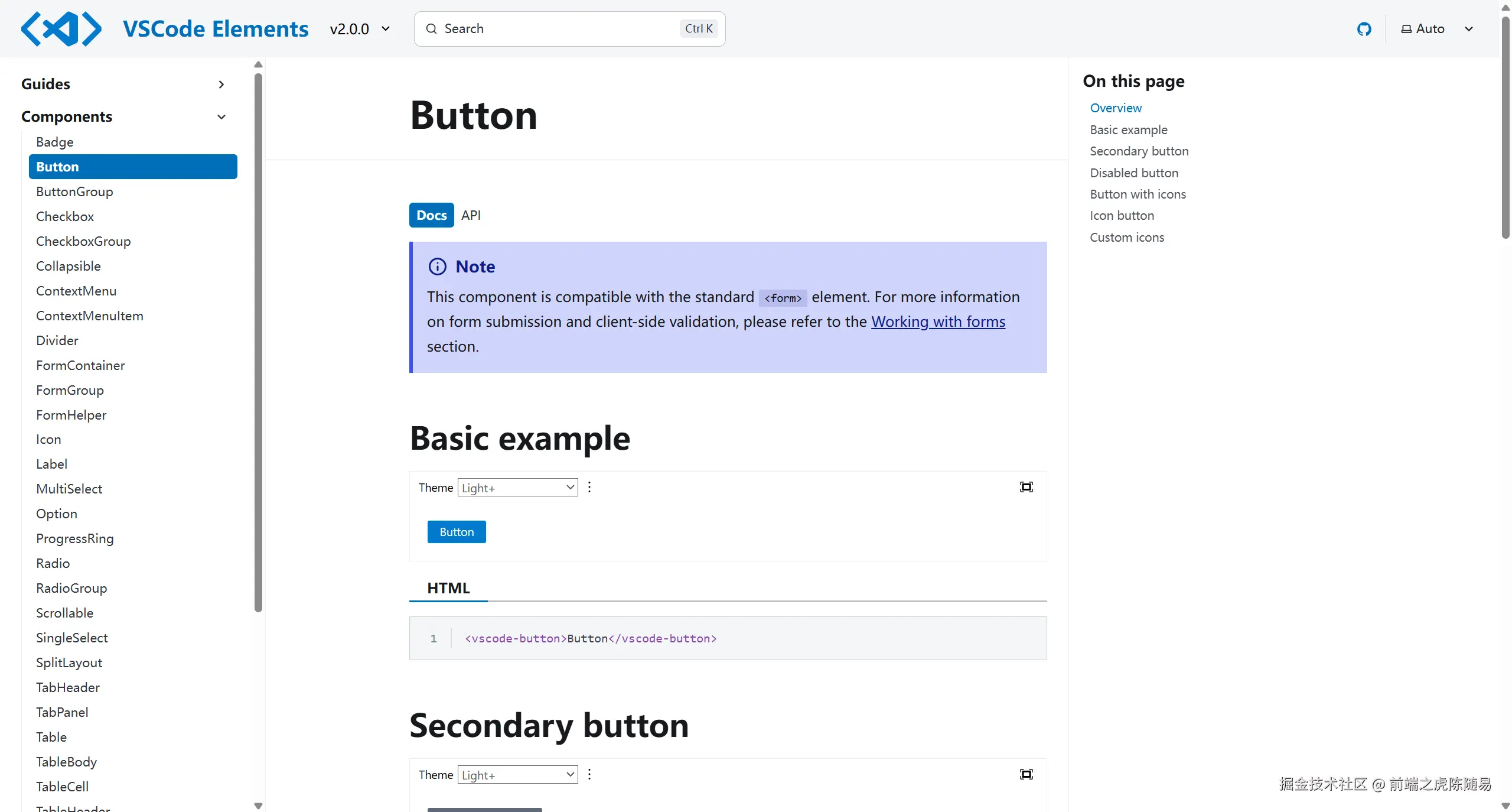

于是,我上下求索,找到这样一个为 VSCode 量身打造的 UI 库 vscode-elements。

这效果,与 VSCode 简直绝配。

开源地址在这:https://github.com/vscode-elements/elements

如果你也在开发 VSCode 扩展,不妨了解一下这个。

在我这目前看到的唯一的缺点呢,就是还没有 Vue 版本。

目前的主要版本是基于 Lit 这个框架开发的,也就是前端标准的 Web Components 技术。

我跟踪这个框架几个星期了,今天 vscode-elements 刚发布 v2.0 版本,是时候为我的 fnMap 提供一份力量了。

也欢迎大家来体验我的 fnMap 插件,8月份 (本月) 将会发布 v9.0 版本,在进化的路上,一路前进。

来源:juejin.cn/post/7533807870188470311

忍了一年多,我终于对i18n下手了

前言

大家好,我是奈德丽。

过去一年,我主要参与国际机票业务的开发工作,因此每天都要和多语言(i18n)打交道。熟悉我的朋友都知道,我这个人比较“惜力”(并不是,实际上只是忍不下去了),对于重复笨拙的工作非常抵触,于是,我开始思考如何优化团队的多语言管理模式。

痛点背景

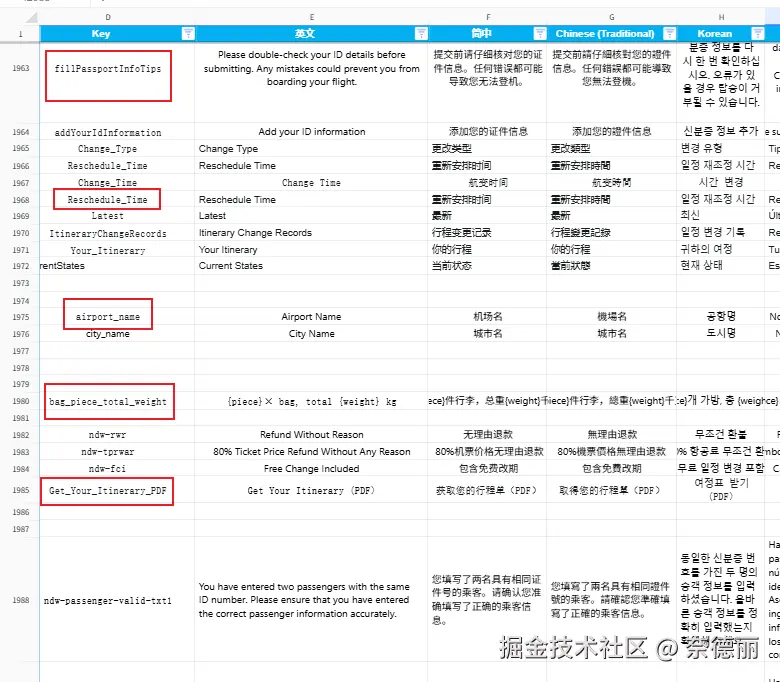

先说说我们在机票项目中遇到的困境。

目前机票项目分为 H5 和 PC 两端,团队在维护多语言时主要通过在线 Excel进行管理:

- 一个 Excel 文件,H5 和 PC 各自占一个 sheet 页;

- 每次更新语言,需要先导出 Excel,然后手动跑脚本生成语言文件,再拷贝到项目中。

听起来还算凑合,但随着项目规模的扩大,问题逐渐显现:

- Key 命名混乱

- 有的首字母大写,有的小驼峰、大驼峰混用;

- 没有统一规则,难以模块化管理。

- 不支持模块化

- 目前已有数千条 key;

- 查找、修改、维护都非常痛苦。

- 更新流程繁琐

- 需要手动进入脚本目录,用

node跑脚本; - 生成后再手动复制到项目中。

- 需要手动进入脚本目录,用

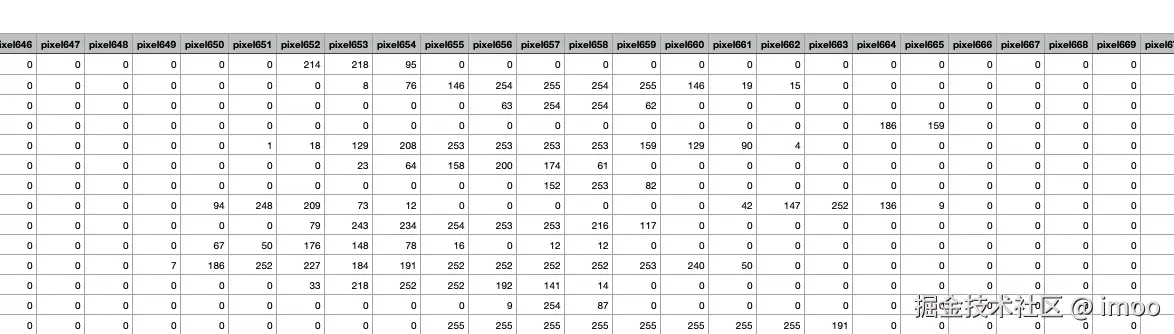

下面是一个实际的 Excel 片段,可以感受一下当时的混乱程度:

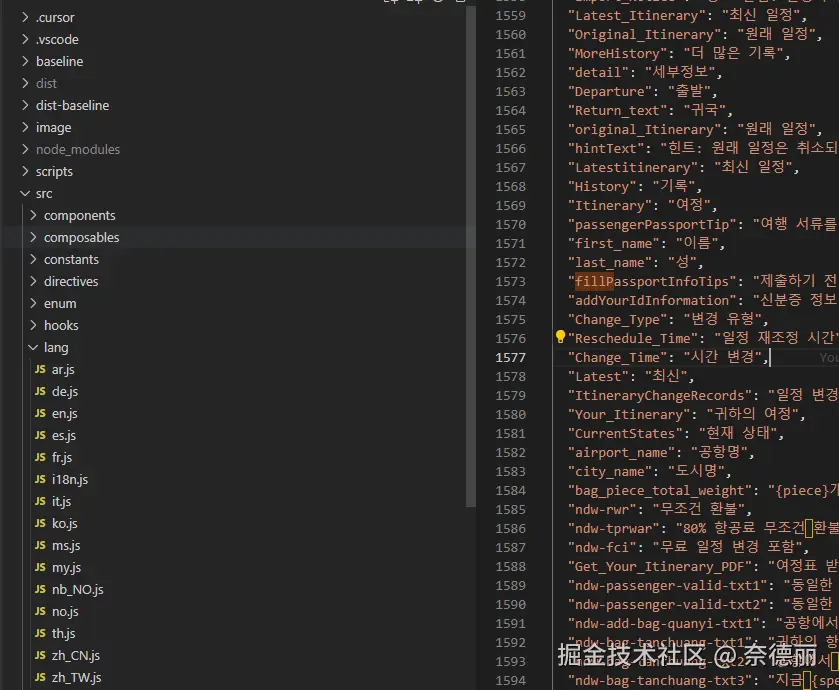

用原node脚本生成的语言文件如图

在这样的场景下,每次迭代多语言文件更新都像噩梦一样。

尤其是我们很多翻译是通过AI 机翻生成,后续频繁修改的成本极高。

然而,机票项目的代码量太大、历史包袱太重,短期内几乎不可能彻底改造。

新项目,新机会

机票项目虽然不能动,但在我们启动酒店业务新项目时,我决定不能再重蹈覆辙。

因此,在酒店项目中,我从零搭建了这套更高效的 i18n 管理方案。

目标很简单:

- 统一 key 规则,支持模块化,模块与内容间用.隔开,内容之间用下划线隔开;

- 自动化生成多语言 JSON 文件,集成到项目内,不再需要查找转化脚本的位置;

- 一条命令搞定更新,不需要手动拷贝。

于是,我在项目中新增了一个 scripts 目录,并编写了一个 excel-to-json.js 脚本。

在 package.json 中添加如下命令:

{

"scripts": {

"i18n:excel-to-json": "node scripts/excel-to-json.js"

}

}

以后,只需要运行下面一行命令,就能完成所有工作:

pnpm i18n:excel-to-json

再也不用手动寻找脚本路径,也不用手动复制粘贴,效率直接起飞 🚀。

脚本实现

核心逻辑就是:

从 Excel 读取内容 → 转换为 JSON → 输出到项目 i18n 目录。

完整代码如下:

import fs from 'node:fs'

import os from 'node:os'

import path from 'node:path'

import XLSX from 'xlsx'

/**

* 语言映射表:Excel 表头 -> 标准语言码

*/

const languageMap = {

'English': 'en',

'简中': 'zh-CN',

'Chinese (Traditional)': 'zh-TW',

'Korean': 'ko',

'Spanish': 'es',

'German Edited': 'de',

'Italian': 'it',

'Norwegian': 'no',

'French': 'fr',

'Arabic': 'ar',

'Thailandese': 'th',

'Malay': 'ms',

}

// 读取 Excel 文件

function readExcel(filePath) {

if (!fs.existsSync(filePath)) {

throw new Error(`❌ Excel 文件未找到: ${filePath}`)

}

const workbook = XLSX.readFile(filePath)

const sheet = workbook.Sheets[workbook.SheetNames[0]]

return XLSX.utils.sheet_to_json(sheet)

}

/**

* 清空输出目录

*/

function clearOutputDir(dirPath) {

if (fs.existsSync(dirPath)) {

fs.readdirSync(dirPath).forEach(file => fs.unlinkSync(path.join(dirPath, file)))

console.log(`🧹 已清空目录: ${dirPath}`)

} else {

fs.mkdirSync(dirPath, { recursive: true })

console.log(`📂 创建目录: ${dirPath}`)

}

}

/**

* 生成 JSON 文件

*/

function generateLocales(rows, outputDir) {

const locales = {}

rows.forEach(row => {

const key = row.Key

if (!key) return

// 遍历语言列

Object.entries(languageMap).forEach(([columnName, langCode]) => {

if (!locales[langCode]) locales[langCode] = {}

const value = row[columnName] || ''

const keys = key.split('.')

let current = locales[langCode]

keys.forEach((k, idx) => {

if (idx === keys.length - 1) {

current[k] = value

} else {

current[k] = current[k] || {}

current = current[k]

}

})

})

})

// 输出文件

Object.entries(locales).forEach(([lang, data]) => {

const filePath = path.join(outputDir, `${lang}.json`)

fs.writeFileSync(filePath, JSON.stringify(data, null, 2), 'utf-8')

console.log(`✅ 生成文件: ${filePath}`)

})

}

/**

* 检测缺失翻译

*/

function detectMissingTranslations(rows) {

const missing = []

rows.forEach(row => {

const key = row.Key

if (!key) return

Object.entries(languageMap).forEach(([columnName, langCode]) => {

const value = row[columnName]

if (!value?.trim()) {

missing.push({ key, lang: langCode })

}

})

})

return missing

}

function logMissingTranslations(missingList) {

if (missingList.length === 0) {

console.log('\n🎉 所有 key 的翻译完整!')

return

}

console.warn('\n⚠️ 以下 key 缺少翻译:')

missingList.forEach(item => {

console.warn(` - key: "${item.key}" 缺少语言: ${item.lang}`)

})

}

function main() {

const desktopPath = path.join(os.homedir(), 'Desktop', 'hotel多语言.xlsx')

const outputDir = path.resolve('src/i18n/locales')

const rows = readExcel(desktopPath)

clearOutputDir(outputDir)

generateLocales(rows, outputDir)

logMissingTranslations(detectMissingTranslations(rows))

}

main()

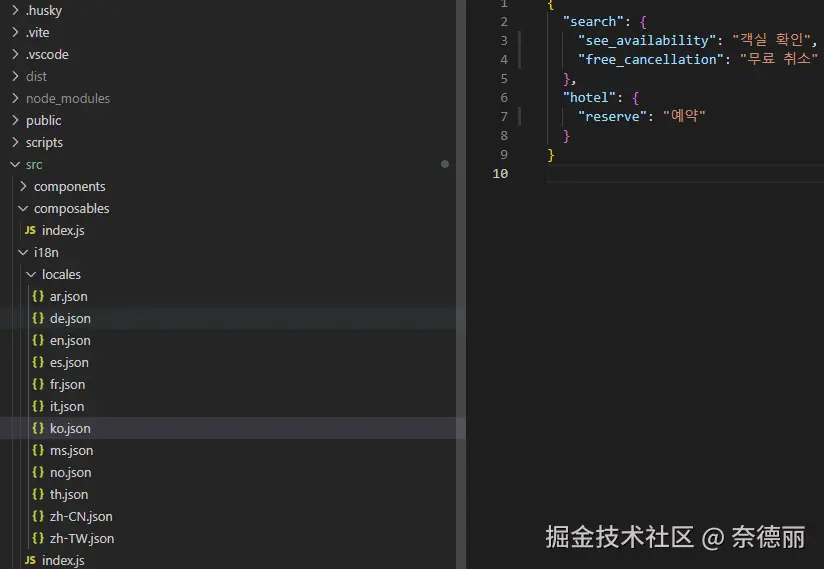

成果展示

这是在线语言原文档

这是生成后的多语言文件和内容

现在的工作流大幅简化:

| 操作 | 旧流程 | 新流程 |

|---|---|---|

| 运行脚本 | 手动找脚本路径 | pnpm i18n:excel-to-json |

| 文件生成位置 | 生成后手动拷贝 | 自动输出到项目 |

| 检测缺失翻译 | 无 | 自动提示 |

| key 命名管理 | 无统一规则 | 模块化、规范化 |

这套机制目前在酒店项目中运行良好,团队反馈也很积极。

总结

这次改造让我最大的感触是:

旧项目难以推翻重来,但新项目一定要趁早做好架构设计。

通过这次优化,我们不仅解决了多语言维护的痛点,还提升了团队整体开发效率。

而这套方案在未来如果机票项目有机会重构,也可以直接平滑迁移过去。

来源:juejin.cn/post/7553105607417053194

实现一个 AI 编辑器 - 行内代码生成篇

我们是袋鼠云数栈 UED 团队,致力于打造优秀的一站式数据中台产品。我们始终保持工匠精神,探索前端道路,为社区积累并传播经验价值。

本文作者:佳岚

什么是行内代码生成?

通过一组快捷键(一般为cmd + k)在选中代码块或者光标处唤起 Prompt 命令弹窗,并且快速的应用生成的代码。

提示词系统

首先是完成一个简易的提示词系统,不同功能对应的提示词与提供的上下文不同, 定义不同的功能场景:

export enum PromptScenario {

SYNTAX_COMPLETION = 'syntax_completion', // 语法补全

CODE_GENERATION = 'code_generation', // 代码生成

CODE_EXPLANATION = 'code_explanation', // 代码解释

CODE_OPTIMIZATION = 'code_optimization', // 代码优化

ERROR_FIXING = 'error_fixing', // 错误修复

}

每种场景都有对应的系统 prompt 和用户 prompt 模板:

export const PROMPT_TEMPLATES: Record<PromptScenario, PromptTemplate> = {

[PromptScenario.SYNTAX_COMPLETION]: {

id: 'syntax_completion',

scenario: PromptScenario.SYNTAX_COMPLETION,

title: 'SQL语法补全',

description: '基于上下文进行智能的SQL语法补全',

systemPromptTemplate: ``,

userPromptTemplate: `<|fim_prefix|>{prefix}<|fim_suffix|>{suffix}<|fim_middle|>`,

temperature: 0.2,

maxTokens: 256

},

[PromptScenario.CODE_GENERATION]: {

id: 'code_generation',

scenario: PromptScenario.CODE_GENERATION,

title: 'SQL代码生成',

description: '根据需求描述生成相应的SQL代码',

systemPromptTemplate: `你是{languageName}数据库专家。根据用户需求生成高质量的{languageName}代码。

语言特性:{languageFeatures}

生成要求:

1. 严格遵循 {languageName} 语法规范

2. {syntaxNotes}

3. 生成完整、可执行的SQL语句

4. {performanceTips}

5. 考虑代码的可读性和维护性

6. 回答不要包含任何对话解释内容

7. 保持缩进与参考代码一致`,

userPromptTemplate: `用户需求:{userPrompt}

参考代码:

\`\`\`sql

{selectedCode}

\`\`\`

请生成符合需求的{languageName}代码:`,

temperature: 0.3,

maxTokens: 512

},

// ...其他略

}

收集以下上下文信息并动态替换掉提示词模板的变量以生成最终传递给大模型的提示词:

/**

* 上下文信息

*/

export interface PromptContext {

/** 当前语言ID */

languageId: string;

/** 光标前的代码 */

prefix?: string;

/** 光标后的代码 */

suffix?: string;

/** 当前文件完整代码 */

fullCode?: string;

/** 当前打开的文件名 */

activeFile?: string;

/** 用户输入的提示 */

userPrompt?: string;

/** 选中的代码 */

selectedCode?: string;

/** 错误信息 */

errorMessage?: string;

/** 额外的上下文信息 */

metadata?: Record<string, any>;

}

ViewZone

观察该 Widget 可以发现它是实际占据了一段代码行高度,撑开了上下代码,但没有行号,这是通过 ViewZone实现的。

monaco-editor 中的 viewZone 是一种可以在编辑器的文本行之间自定义插入可视区域的机制,不属于实际代码内容,但可以渲染任意自定义 DOM 内容或空白空间。

核心只有一个changeViewZones,必须使用其回调中的accessor来实现新增删除ViewZone操作

新增示例:

editor.changeViewZones(function (accessor) {

accessor.addZone({

afterLineNumber: 10, // 插入在哪一行后(基于原始代码行号)

heightInLines: 3, // zone 的高度(按行数)

heightInPx: 10, // zone 的高度(按像素), 与heightInLines二选一

domNode: document.createElement('div'), // 需要插入的 DOM 节点

});

});

删除示例:

editor.changeViewZones(accessor => {

if (zoneIdRef.current !== null) {

accessor.removeZone(zoneIdRef.current);

}

});

但需要注意的是,ViewZones 的视图层级是在可编辑区之下的,我们通过 domNode 创建弹窗后,无法响应点击,所以需要手动为 domNode 添加 z-Index。

但我们咱不用 domNode 直接渲染我们的弹窗组件,而是通过 ViewZone 结合 OverlayWidget 的方式去添加我们要的元素。

OverlayWidget 的层级比可编辑区域的更高,无需考虑层级覆盖问题。

其次,我们需要将 Overlay 的元素通过绝对定位移动到 ViewZone 上,这需要利用 ViewZone 的 onDomNodeTop来实时同步两者的定位。

monaco-editor 中的代码行与 ViewZone 使用了虚拟列表,它们的 top 在滚动时会随着可见性不断变化,所以需要随时同步 ,onDomNodeTop会在每次 ViewZone 的top属性变化时执行。

此外,OverlayWidget 是以整个编辑器最左边为基准的,计算时需要考虑上

editorInstance.changeViewZones((changeAccessor) => {

viewZoneId = changeAccessor.addZone({

// ...略

onDomNodeTop: (top) => {

// 这里的domNode为overlayWidget所绑定创建的节点

if (domNode) {

// 获取编辑器左侧偏移量(行号、代码折叠等组件的宽度)

const layoutInfo = editorInstance.getLayoutInfo();

const leftOffset = layoutInfo.contentLeft;

domNode.style.top = `${top}px`;

domNode.style.left = `${leftOffset}px`;

domNode.style.width = `${layoutInfo.contentWidth}px`;

}

}

});

});

创建 OverlayWidget :

let overlayWidget: editor.IOverlayWidget | null = null;

let domNode: HTMLDivElement | null = null;

let reactRoot: any = null;

domNode = document.createElement('div');

domNode.className = 'code-generation-overlay-widget';

domNode.style.position = 'absolute';

reactRoot = createRoot(domNode);

reactRoot.render(<CodeGenerationWidget />)

overlayWidget = {

getId: () => `code-generation-overlay-${position.lineNumber}-${Date.now()}`,

getDomNode: () => domNode!,

getPosition: () => null

};

editorInstance.addOverlayWidget(overlayWidget);

// 唤起时,将 widget 滚动到视口

editorInstance.revealLineInCenter(targetLineNumber);

CodeGenerationWidget 动态高度

接下来我们实现 Prompt 输入框根据内容动态调整高度。

输入框部分我们可以直接用 rc-textarea 组件来实现回车自动新增高度。

监听整个容器高度变化触发 onHeightChange 以通知 ViewZone :

useEffect(() => {

if (!containerRef.current) return;

const observer = new ResizeObserver(() => {

onHeightChange?.();

});

observer.observe(containerRef.current);

return () => {

observer.disconnect();

};

}, [containerRef]);

注意 ViewZone 只能增或删,不能手动改变其高度,所以需要重新创建一个:

reactRoot.render(

<CodeGenerationWidget

editorInstance={editorInstance}

initialPosition={position}

initialSelection={selection}

widgetWidth={widgetWidth}

onClose={() => dispose()}

onHeightChange={() => {

// 高度变化时需要更新ViewZone

if (viewZoneId && domNode) {

const actualHeight = domNode.clientHeight;

editorInstance.changeViewZones((changeAccessor) => {

changeAccessor.removeZone(viewZoneId!);

viewZoneId = changeAccessor.addZone({

afterLineNumber: Math.max(0, targetLineNumber - 1),

heightInPx: actualHeight + 8,

domNode: document.createElement('div'),

onDomNodeTop: (top) => {

if (domNode) {

// 获取编辑器左侧偏移量(行号、代码折叠等组件的宽度)

const layoutInfo = editorInstance.getLayoutInfo();

const leftOffset = layoutInfo.contentLeft;

domNode.style.top = `${top}px`;

domNode.style.left = `${leftOffset}px`;

}

}

});

});

}

}}

/>

);

这里如果使用 ViewZone 的 domNode 来渲染组件的方法的话,由于每次高度变化创建新的 ViewZone , 其 domNode 会被重新挂载,那么就会导致每次高度变化时输入框都会失焦。

生成代码 diff 展示

对于选择了代码行后生成,会对原始代码进行编辑修改,我们需要配合行 diff 进行编辑应用结果的展示。对于删除的行使用 ViewZone 进行插入,对于新增的行使用 Decoration 进行高亮标记。

首先需要实现 diff 计算出这些行的信息。 我们需要以最少的操作实现从原始代码到目标代码的转化。

其核心问题是 最长公共子序列(LCS)。最长公共子序列(LCS )是指在两个或多个序列中,找出一个最长的子序列,使得这个子序列在这些序列中都出现过。与子串不同,子序列不需要在原序列中占用连续的位置。

如 ABCDEF 至 ACEFG , 那么它们的最长公共子序列是 ACEF 。

其算法可以参考 cloud.tencent.com/developer/a… 学习,这里我们直接就使用现成的库jsdiff 去实现了。

完整实现:

export enum DiffLineType {

UNCHANGED = 'unchanged',

ADDED = 'added',

DELETED = 'deleted'

}

export interface DiffLine {

type: DiffLineType;

originalLineNumber?: number; // 原始行号

newLineNumber?: number; // 新行号

content: string; // 行内容

}

/**

* 计算两个字符串数组的diff

*/

export const calculateDiff = (originalLines: string[], newLines: string[]): DiffLine[] => {

const result: DiffLine[] = [];

// 将字符串数组转换为字符串

const originalText = originalLines.join('\n');

const newText = newLines.join('\n');

// 使用 diff 库计算差异

const diffs = diffLines(originalText, newText);

let originalLineNumber = 1;

let newLineNumber = 1;

diffs.forEach(diff => {

if (diff.added) {

// 添加的行

const lines = diff.value.split('\n').filter((line, index, arr) =>

// 过滤掉最后一个空行(如果存在)

!(index === arr.length - 1 && line === '')

);

lines.forEach(line => {

result.push({

type: DiffLineType.ADDED,

newLineNumber: newLineNumber++,

content: line

});

});

} else if (diff.removed) {

// 删除的行

const lines = diff.value.split('\n').filter((line, index, arr) =>

// 过滤掉最后一个空行(如果存在)

!(index === arr.length - 1 && line === '')

);

lines.forEach(line => {

result.push({

type: DiffLineType.DELETED,

originalLineNumber: originalLineNumber++,

content: line

});

});

} else {

// 未变化的行

const lines = diff.value.split('\n').filter((line, index, arr) =>

// 过滤掉最后一个空行(如果存在)

!(index === arr.length - 1 && line === '')

);

lines.forEach(line => {

result.push({

type: DiffLineType.UNCHANGED,

originalLineNumber: originalLineNumber++,

newLineNumber: newLineNumber++,

content: line

});

});

}

});

return result;

};

那么接下来我们只要根据计算出的 diffLines 对删除行和新增行进行视觉展示即可。

我们封装一个 applyDiffDisplay 方法用来展示 diffLines 。

有以下步骤:

- 清除之前的结果

- 直接将选区内容替换为生成内容

- 遍历

diffLines中ADDED与DELETED的行:对于DELETED的行,可以多个连续行组成一个ViewZone创建以优化性能;对于ADDED的行,通过deltaDecorations添加背景装饰

const applyDiffDisplay =

(diffLines: DiffLine[]) => {

// 先清除之前的展示

clearDecorations();

clearDiffOverlays();

if (!initialSelection) return;

const model = editorInstance.getModel();

if (!model) return;

// 获取语言ID用于语法高亮

const languageId = getLanguageId();

// 首先替换原始内容为新内容(包含unchanged的行)

const newLines = diffLines

.filter((line) => line.type !== DiffLineType.DELETED)

.map((line) => line.content);

const newContent = newLines.join('\n');

// 执行替换

editorInstance.executeEdits('ai-code-generation-diff', [

{

range: initialSelection,

text: newContent,

forceMoveMarkers: true

}

]);

// 计算新内容的范围

const resultRange = new Range(

initialSelection.startLineNumber,

initialSelection.startColumn,

initialSelection.startLineNumber + newLines.length - 1,

newLines.length === 1

? initialSelection.startColumn + newContent.length

: newLines[newLines.length - 1].length + 1

);

let currentLineNumber = initialSelection.startLineNumber;

let deletedLinesGr0up: DiffLine[] = [];

for (const diffLine of diffLines) {

if (diffLine.type === DiffLineType.DELETED) {

// 收集连续的删除行

deletedLinesGr0up.push(diffLine);

} else {

if (deletedLinesGr0up.length > 0) {

addDeletedLinesViewZone(deletedLinesGr0up, currentLineNumber - 1, languageId);

deletedLinesGr0up = [];

}

if (diffLine.type === DiffLineType.ADDED) {

// 添加绿色背景色

const addedDecorations = editorInstance.deltaDecorations(

[],

[

{

range: new Range(

currentLineNumber,

1,

currentLineNumber,

model.getLineContent(currentLineNumber).length + 1

),

options: {

className: 'added-line-decoration',

isWholeLine: true

}

}

]

);

decorationsRef.current.push(...addedDecorations);

}

currentLineNumber++;

}

}

// 处理最后的删除行组

if (deletedLinesGr0up.length > 0) {

addDeletedLinesViewZone(deletedLinesGr0up, currentLineNumber - 1, languageId);

}

return resultRange;

}

删除行的视觉呈现

删除行使用 ViewZone 插入到 originalLineNumber - 1 的位置, 对于删除行直接使用 ViewZone 自身的 domNode 进行展示了,因为不太需要考虑层级问题。

export const createDeletedLinesOverlayWidget = (

editorInstance: editor.IStandaloneCodeEditor,

deletedLines: DiffLine[],

afterLineNumber: number,

languageId: string,

onDispose?: () => void

): { dispose: () => void } => {

let domNode: HTMLDivElement | null = null;

let reactRoot: any = null;

let viewZoneId: string | null = null;

domNode = document.createElement('div');

domNode.className = 'deleted-lines-view-zone-container';

reactRoot = createRoot(domNode);

reactRoot.render(<DeletedLineViewZone lines={deletedLines} languageId={languageId} />);

const heightInLines = Math.max(1, deletedLines.length);

editorInstance.changeViewZones((changeAccessor) => {

viewZoneId = changeAccessor.addZone({

afterLineNumber,

heightInLines,

domNode: domNode!

});

});

const dispose = () => {

// 清除

};

return { dispose };

};

添加命令快捷键

使用 cmd + k 唤起弹窗

editorInstance.onKeyDown((e) => {

if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.keyCode === KeyCode.KeyK) {

e.preventDefault();

e.stopPropagation();

const selection = editorInstance.getSelection();

const position = selection ? selection.getPosition() : editorInstance.getPosition();

if (!position) return;

// 如果有选择范围,则将其传递给widget供后续替换使用

const selectionRange = selection && !selection.isEmpty() ? selection : null;

// 如果已经有viewZone,先清理

if (activeCodeGenerationViewZone) {

activeCodeGenerationViewZone.dispose();

activeCodeGenerationViewZone = null;

}

// 创建新的ViewZone

activeCodeGenerationViewZone = createCodeGenerationOverlayWidget(

editorInstance,

position,

selectionRange,

undefined, // widgetWidth

() => {

// 当viewZone被dispose时清理全局状态

activeCodeGenerationViewZone = null;

}

);

}

最终实现效果:

未来优化方向:

- 实现流式生成:对于未选区的代码生成,我们不需要应用diff,所以流式很好实现,但对于进行选区后进行的代码修改,每次输出一行就要执行一次diff计算与展示,diff结果可能不同,会产生视觉上的重绘,实现起来也相对比较麻烦。

- 接收或者拒绝后能够进行撤回,回到等待响应生成结果时的状态

其他计划

- [已完成] 行内补全

- [已完成] 代码生成

- 行内补全的缓存设计

- 完善的上下文系统

- 实现 Agent 模式

在线预览

jackwang032.github.io/monaco-sql-…

仓库代码:github1s.com/JackWang032…

最后

欢迎关注【袋鼠云数栈UED团队】~

袋鼠云数栈 UED 团队持续为广大开发者分享技术成果,相继参与开源了欢迎 star

来源:juejin.cn/post/7545087770776616986

【前端效率工具】:告别右键另存,不到 50 行代码一键批量下载网页图片

前端还原页面你肯定干过吧?像仿 xxx 首页那种。收素材时最烦的就是一张张存图,慢不说还老漏。

跟我用 10 分钟做个chrome小插件,点一下,整页图片全下到本地

先看效果:在素材网站一键批量保存所有图片

废话不多说,直接上手!

项目结构

image-downloader-extension

├── manifest.json # 扩展的"身-份-证"

└── background.js # 插件后台脚本

创建文件夹

image-downloader-extension创建manifest.json文件

这个文件是插件的身-份-证,告诉浏览器你的插件是谁、能干啥。

{

"manifest_version": 3,

"name": "我的下载插件",

"version": "1.0.0",

"permissions": ["contextMenus", "downloads", "scripting"],

"host_permissions": ["" ],

"background": {

"service_worker": "background.js"

}

}

关键点解读:

| 字段 | 说明 |

|---|---|

| manifest_version: 3 | 使用最新的 Manifest V3 扩展规范 |

| name | 插件名称 |

| version | 插件版本号 |

| permissions | 申请权限(contextMenus 创建右键菜单,downloads下载) |

创建background.js文件

background.js后台脚本负责创建并响应右键菜单等事件来下载页面图片

// 1. 插件安装时创建右键菜单

chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => {

chrome.contextMenus.create({

id: 'downloadAllImages', // 菜单唯一标识

title: '我要下载所有图片', // 菜单显示的文字

contexts: ['page'], // 在页面任意位置右键时显示

});

});

// 2. 监听右键菜单点击事件

chrome.contextMenus.onClicked.addListener((info, tab) => {

if (info.menuItemId === 'downloadAllImages') {

// 使用 scripting API 在当前页面执行脚本获取所有图片

chrome.scripting.executeScript(

{

target: { tabId: tab.id },

func: getImagesFromPage,

},

(results) => {

// 获取执行结果

if (!results || !results[0]?.result || results[0].result.length === 0) {

console.log('未找到图片');

return;

}

const images = results[0].result;

// 批量下载图片

images.forEach((url, index) => {

setTimeout(() => {

chrome.downloads.download({

url: url,

filename: `images/image_${index + 1}.jpg`, // 保存路径

saveAs: false, // 不弹出保存对话框

});

}, index * 500); // 每张图片间隔 500ms,避免浏览器限制

});

}

);

}

});

// 在页面中执行的函数,用于获取所有图片URL

function getImagesFromPage() {

const images = Array.from(document.images)

.map((img) => img.src)

.filter((src) => src.startsWith('http'));

return images;

}

API 文档速查

- chrome.runtime(扩展生命周期/事件)

- chrome.contextMenus(右键菜单)

- chrome.scripting(脚本执行)

- chrome.downloads(下载管理)

- 权限声明(MV3)

4. 加载插件到浏览器

接下来我们将插件加载到浏览器中

步骤:

4.1 打开扩展管理页面 在 Chrome 地址栏输入 chrome://extensions/ 并回车

4.2 开启开发者模式

4.3 点击 “加载未打包的扩展程序”

选择刚刚创建的image-downloader-extension文件夹进行加载

4.4 插件加载成功

你会看到插件出现在列表中

至此,我们的下载插件就搞完了,是不是非常容易?

测试(验证功能)

接下来我们随便打开一个网站,点击鼠标右键,就会发现右键菜单多了一个选项

点击“我要下载所有图片” 即可实现我们的需求了

调试(查看 background.js日志与断点)

如下图:点击插件的 Service Worker 入口,会弹出调试面板。

在该面板中你可以:

- 实时查看 background.js 的 console日志输出;

- 在代码中设置断点调试以排查问题。

总结

这一次带你用一个小巧的 Chrome 插件,一键把当前网页的所有图片下载下来,希望对你有所帮助

来源:juejin.cn/post/7559124639323242506

Token已过期,我是如何实现无感刷新Token的?

我们来想象一个场景:你正在一个电商网站上,精心挑选了半小时的商品,填好了复杂的收货地址,满心欢喜地点击提交订单 Button。

突然,页面Duang🎈地一下,跳转到了登录页,并提示你:“登录状态已过期,请重新登录”。

那一刻,你的内心是什么感受?我想大概率是崩溃的,并且想把这个网站拉进黑名单。

这就是一个典型的、因为Token过期处理不当,而导致的灾难级用户体验。作为一个负责任的开发者,这是我们绝对不能接受的。

今天就聊聊,我们团队是如何通过请求拦截和队列控制,来实现无感刷新Token的。让用户即使在Token过期的情况下,也能无缝地继续操作,就好像什么都没发生过一样。

先讲基础知识

为什么需要两个Token?

要实现无感刷新,我们首先需要后端同学的配合,采用双Token的认证机制。

accessToken: 这是我们每次请求业务接口时,都需要在请求头里带上的令牌。它的特点是生命周期短(比如1小时),因为暴露的风险更高。refreshToken: 它的唯一作用,就是用来获取一个新的accessToken。它的特点是生命周期长(比如7天),并且需要被安全地存储(比如HttpOnly的Cookie里)。

流程是这样的:用户登录成功后,后端会同时返回accessToken和refreshToken。前端将accessToken存在内存(或LocalStorage)里,然后在后续的请求中,通过refreshToken来刷新。

解决思路,利用axios的请求拦截器

我们整个方案的核心,是利用axios(或其他HTTP请求库)提供的请求拦截器(Interceptor) 。它就像一个哨兵,可以在请求发送前和响应返回后,对请求进行拦截和改造。

我们的目标是:

- 在响应拦截器里,捕获到后端返回的

accessToken已过期的错误(通常是401状态码)。 - 当捕获到这个错误时,暂停所有后续的API请求。

- 使用

refreshToken,悄悄地在后台发起一个获取新accessToken的请求。 - 拿到新的

accessToken后,更新我们本地存储的Token。 - 最后,把之前失败的请求和被暂停的请求,用新的

Token重新发送出去。

这个过程对用户来说,是完全透明的。他们最多只会感觉到某一次API请求,比平时慢了一点点。

具体怎么实现?

下面是我们团队在项目中,实际使用的axios拦截器伪代码。

import axios from 'axios';

// 创建一个新的axios实例

const api = axios.create({

baseURL: '/api',

timeout: 5000,

});

// ------------------- 请求拦截器 -------------------

api.interceptors.request.use(config => {

const accessToken = localStorage.getItem('accessToken');

if (accessToken) {

config.headers.Authorization = `Bearer ${accessToken}`;

}

return config;

}, error => {

return Promise.reject(error);

});

// ------------------- 响应拦截器 -------------------

// 用于标记是否正在刷新token

let isRefreshing = false;

// 用于存储因为token过期而被挂起的请求

let requestsQueue = [];

api.interceptors.response.use(

response => {

return response;

},

async error => {

const { config, response } = error;

// 如果返回的HTTP状态码是401,说明access_token过期了

if (response && response.status === 401) {

// 如果当前没有在刷新token,那么我们就去刷新token

if (!isRefreshing) {

isRefreshing = true;

try {

// 调用刷新token的接口

const { data } = await axios.post('/refresh-token', {

refreshToken: localStorage.getItem('refreshToken')

});

const newAccessToken = data.accessToken;

localStorage.setItem('accessToken', newAccessToken);

// token刷新成功后,重新执行所有被挂起的请求

requestsQueue.forEach(cb => cb(newAccessToken));

// 清空队列

requestsQueue = [];

// 把本次失败的请求也重新执行一次

config.headers.Authorization = `Bearer ${newAccessToken}`;

return api(config);