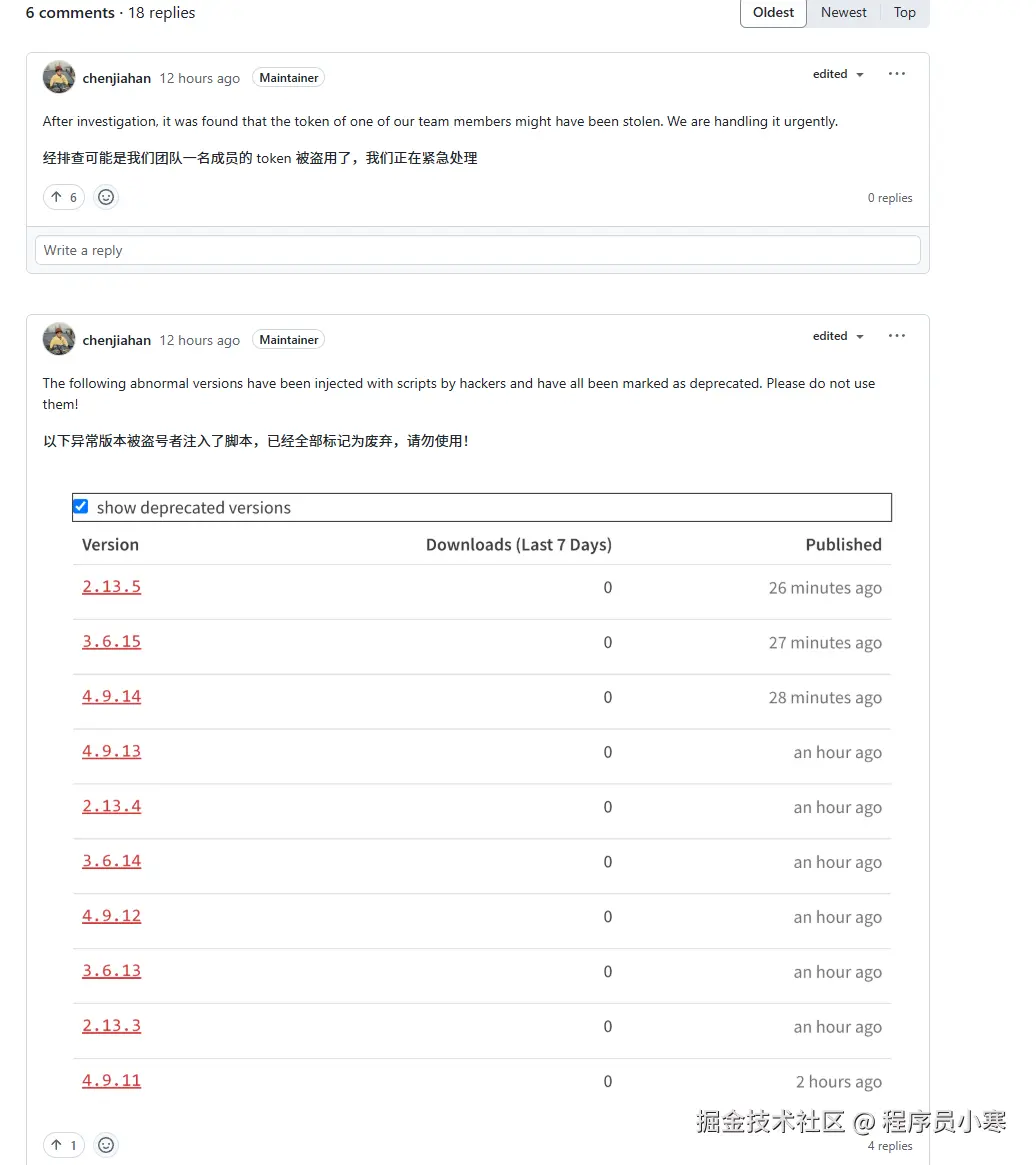

我在团队内部提倡禁用 css margin

新的文章已经写完了,从技术角度详详细细的介绍了我的理由,朋友们在阅读完本文之后,如果还有兴趣可继续深入阅读

juejin.cn/post/747896…

一一一分割线一一一

目前社区也有不少人提倡禁用 margin,大概原因有什么奇怪的边距融合、责任区域划分不明确等等,我今天从另一个角度来说明为什么不要使用 margin

我们现在处于协同化时代,基本都是靠 figma、motiff 这类在线设计工具看设计稿的。这类工具有写特点

- 没有 margin 概念

- 只有自动布局和约束布局两种方式

- 有研发模式

自动布局等同于 flex 布局,支持设置主轴方向,主轴辅轴对其方式,间距(gap),边距(padding)等等

下面是我随手画的一个例子,在研发模式下,鼠标 hover 到容器上面,会出现蓝色和粉色区域。蓝色就代表 padding,粉色就代表 gap。

约束就是绝对定位,这个很简单,不详细阐述

所以,由于工具的天然限制,设计师在画稿的时候,不会像写代码一些,条条大路通罗马。比如我想让两个 div 相距 100px,css 起码得有 10 种方式。所以我们作为前端开发,拿到设计稿的时候可以放心的相信设计师的打组结构,设计稿一个框,你就写一个 div。因为他们不会有天马行空的骚操作,两个设计师是有很大概率画出结构一样的设计稿的。

实战

我在 figma 画了一个移动端界面

然后切换到研发模式,从外向内开始选中图层查看细节

可以看到结构是一套四,竖向 flex 布局,间距是 29px padding 是 0

// frame 7

<div class='flex flex-col gap-29px'>

// frame 8

<div></div>

// frame 9

<div></div>

// frame 10

<div></div>

// frame 10

<div></div>

</div>

然后直接看最后一个图层,前面的简单就不看了

可以一看看出结构是 flex 横向布局,padding 13px 34px,justify-content: space-between

然后可以继续无脑的写代码了

// frame 7

<div class='flex flex-col gap-29px'>

// frame 8

<div></div>

// frame 9

<div></div>

// frame 10

<div></div>

// frame 10

<div class='flex px-13px py-34px justify-between'>

// star 3

<div></div>

// star 4

<div></div>

// star 5

<div></div>

// star 6

<div></div>

</div>

</div>

然后增加一个回到顶部的 float button,约束为右、下。

hover 到 button 上

发现出现了两条线,指向右和下,这就代表这是一个相对于父元素的右下角的绝对定位图层。只需要无脑写代码即可

// frame 7

<div class='relative flex flex-col gap-29px'>

.....

<div class='absolute right-xxx bottom-xxx w-10 h-10'></div>

</div>

总结

在使用 figma、motiff 这类的工具的情况下,

- 前端程序员可以无脑的根据设计稿分组来写自己的 html,绝大部分情况他们应该是一对一的。

- 应该跟随工具,只使用 flex 布局,绝对定位布局

- 绝大部分情况不应该使用 margin

确实存在一些情况使用 margin 会更方便,我也真实遇到了一些 case。如果你们有想聊的 case 可以发到评论区

来源:juejin.cn/post/7478182398409965620

微信小程序包体积治理

背景

微信考虑到小程序的体验和性能问题限制主包不能超过2M。哈啰微信小程序也随着业务线在主包中由简到复杂,体积越来越大,前期业务野蛮增长阶段npm库缺乏统一管理,第三方组件库本身工程复杂等问题导致包体积长期处于2M临界卡点,目前存在以下痛点:

- 阻塞各业务正常微信小程序端需求排期。

- 迭代需求需要人肉搜索包体积的增长点,推动增长业务线去优化对应的包体积,治标不治本。

- 缺乏微信端包体积统一管理平台来限制各业务包体积增长。

- 微信包体积太大导致加载时间长、体验差。

所以主要从包体积优化和长期控制包体积增长两个方面让微信包体积达到平衡状态,长期运行。

包体积优化

微信包体积优化是个老生常谈的话题,只要是公司业务体积达到一定的量级都会不可避免的碰到主包体积超出和体验问题,关于怎么解决官方和网上也给出了比较多的解决方案。知其然知其所以然,那我们就从小程序的原理层面去看解决方案。主要也分为常规的优化方案和结合业务优化技术方案。

常规优化方案

按照微信小程序官网介绍,我们把小程序的性能优化分为启动性能优化和运行时性能优化:

- 启动性能 :小程序的启动过程以「用户打开小程序」为起点,到小程序「首页渲染完成」为止。小程序「首页渲染完成」的标志是首个页面 Page.onReady 事件触发。

- 运行时性能:小程序的运行时性能直接决定了用户在使用小程序功能时的体验。如果运行时性能出现问题,很容易出现页面滚动卡顿、响应延迟等问题,影响用户使用。如果内存占用过高,还会出现黑屏、闪退等问题。

1.启动性能优化

在进行启动性能优化之前,先介绍下小程序启动流程,小程序的启动流程主要包括以下几个环节:

1.1 资源准备

a. 小程序相关信息准备:微信客户端需要从微信后台获取小程序的头像、昵称、版本、配置、权限等基本信息,这些信息会在本地缓存,并通过一定的机制进行更新。

b. 环境预加载(受到场景、设备资源和操作系统调度的影响,并不能保证每次启动一定命中)

为了尽可能的降低运行环境准备对启动耗时的影响,微信客户端会根据用户的使用场景和设备资源的使用情况,依照一定策略在小程序启动前对运行环境进行部分地预加载,以降低启动耗时。

c. 代码包准备

从微信后台获取代码包的地址,从CDN下载小程序代码包,并对代码包进行校验。

为了提高下载耗时,微信本身就做了一些优化:

- 代码包压缩

- 增量更新

- 更高效的网络协议:下载代码包优先使用 QUIC 和 HTTP/2

- 预先建立连接:在下载发生前,提前和 CDN 建立连接,降低下载过程中 DNS 请求和连接建立的耗时。

- 代码包复用:对每个代码包都会计算 MD5 签名。即使发生了版本更新,如果代码包的 MD5 没有发生变化,则不需要重新进行下载。

1.2 小程序代码注入

小程序启动时需要从代码包内读取小程序的配置和代码,并注入到 JavaScript 引擎中,同时WXSS 和 WXML 会编译成 JavaScript 代码注入到视图层,视图层和逻辑层的小程序代码注入是并行进行的。

微信客户端会使用 V8 引擎的 Code Caching 技术对代码编译结果进行缓存,降低非首次注入时的编译耗时(Code Caching:V8会把编译和解析的结果缓存下来,等到下次遇到相同的文件时,直接使用缓存数据)

1.3 首屏渲染\

视图层和逻辑层都是从start并行进行初始化操作,视图层初始化完毕后会发送notify给逻辑层,自身进入等待状态,逻辑层收到信号后会结合自身初始化状态(第一种没初始化完,继续初始化。第二种初始化完进入等待状态)发送初始数据Data到视图层,结合初始数据和视图层得到的页面结构和样式信息,小程序框架会进行小程序首页的渲染,展示小程序首屏,并触发首页的 Page.onReady 事件。

1.4 优化方案

a. 控制包体积:降低代码包大小是最直接的手段,代码包大小直接影响了下载耗时,影响用户启动小程序时的体验。

- 分包:使用 分包加载 是优化小程序启动耗时效果最明显的手段。及时清理无用代码和资源。

- 独立分包。

- 分包预下载:在使用「分包加载」后,虽然能够显著提升小程序的启动速度,但是当用户在使用小程序过程中跳转到分包内页面时,需要等待分包下载完成后才能进入页面,造成页面切换的延迟,影响小程序的使用体验

- 分包异步化:「分包异步化」将小程序的分包从页面粒度细化到组件甚至文件粒度。

b. 代码注入优化:

- 按需引入:在小程序启动时,启动页面依赖的所有代码包(主包、分包、插件包、扩展库等)的所有 JS 代码会全部合并注入,包括其他未访问的页面以及未用到自定义组件,同时所有页面和自定义组件的 JS 代码会被立刻执行。这造成很多没有使用的代码在小程序运行环境中注入执行,影响注入耗时和内存占用。

- 用时注入:在开启「按需注入」特性的前提下,「用时注入」可以指定一部分自定义组件不在小程序启动时注入,而是在真正渲染的时候才进行注入。

c. 首屏渲染优化:

- 启用【初始渲染缓存】:启用初始渲染缓存,可以使视图层不需要等待逻辑层初始化完毕,而直接提前将页面初始 data 的渲染结果展示给用户,这可以使得页面对用户可见的时间大大提前。

- 数据预拉取:预拉取能够在小程序冷启动的时候通过微信后台提前向第三方服务器拉取业务数据,当代码包加载完时可以更快地渲染页面,减少用户等待时间,从而提升小程序的打开速度 。

- 周期性更新:周期性更新能够在用户未打开小程序的情况下,也能从服务器提前拉取数据,当用户打开小程序时可以更快地渲染页面,减少用户等待时间,增强在弱网条件下的可用性。

- 骨架屏:如果首页内容是通过接口异步获取的,用户不一定立即看到完整的界面,需要等待接口返回后调用setData进行页面更新,才能看到真实内容,避免过长时间白屏可以选择骨架屏来提高用户体验。

2.运行时性能优化

2.1 优化方案:

a. 合理使用setData:小程序的逻辑层和视图层是两个独立的运行环境,通讯通过Native层实现。具体的实现原理和bridge实现一致,ios利用WKWebView提供的messageHandlers,安卓是往webview的window对象注入一个原生方法,所以数据传输的耗时和数据量的大小成正比。

b. 页面切换优化:页面切换的性能影响用户操作的连贯性和流畅度,是小程序运行时性能的一个重要组成部分。

请求前置:小程序不同于H5,在跳转本身就需要消耗比较多的时间,特别是在安卓机上,所以我们可以在页面跳转的同时进行数据并行请求。

c. 控制预加载下个页面的时机(仅安卓):

小程序页面加载完成后,会预加载下一个页面。默认情况下,小程序框架会在当前页面 onReady 触发 200ms 后触发预加载。

在安卓上,小程序渲染层所有页面的 WebView 共享同一个线程。很多情况下,小程序的初始数据只包括了页面的大致框架,并不是完整的内容。页面主体部分需要依靠 setData 进行更新。因此,预加载下一个页面可能会阻塞当前页面的渲染,造成 setData 和用户交互出现延迟,影响用户看到页面完整内容的时机。

我们本次拉齐两轮、数科、普惠,分别进行部分页面分包,下掉0流量页面及其依赖的npm包,把仅有单个业务线引用的npm从主小程序移植到分包下从而不占用主包体积,删除无用文件等操作才从2M体积减少到1.88M,这个收益对于反复优化过的主小程序而言已经算是不错的收益,但是很难满足未来各业务线对小程序主包体积的迭代诉求,所以我们还需要更优的解决方案来减少更多的包体积和限制各业务线在现有体积上进行置换而不是无限扩张。

关于这两个问题我们就在结合业务优化方案和长期控制包体积机制中探讨。

结合业务优化方案

1.第三方组件库异步分包

微信小程序为考虑体验问题主包被限制到了2M,但随着小程序业务线接入越来越多,npm库缺乏统一管理,第三方组件库本身工程比较复杂等问题导致主包超过1M+都被npm库所占用掉,留给业务的空间不足1M,所以可以从vendor.js中进行部分拆分优化,在不占用主包体积下主包也能够使用这些第三方库。

这样操作的意义在于可以把部分第三方npm库抽离到分包中,主包内只剩核心业务和不能拆的npm库。

实现原理:小程序的分包异步化就是来实现这种功能的,按照微信官方文档提供可以使用require来异步引入包含第三方npm的分包。

但是我们的小程序是使用taro,通过webpack进行编译的,静态产物不支持CommonJS模块的写法,所以require在编译的时候会进行报错,解决方法有两种:

- 自定义webpack插件,将require关键字替换为customRequireKey(自定义key值,在解析的时候替换成require就可以)。

- webpack提供的__non_webpack_require__代替require,不会被webpack解析。

注意点1:如果把第三方npm库改成异步引用后,对于之前通过import同步引用的代码需要进行改造,不然可能会出现在包引入前提前调用包内部方法的问题,对于这个问题可以创建缓存队列解决。

注意点2:分包因为网络波动等原因会加载失败,但是概率极低,可以使用重试机制解决。

2.封面方案

封面方案相比于第三方组件异步分包方案更好理解,就是把业务全部抽离到分包中,主包中只保留各业务线所依赖的基础库和公共文件,在小程序启动的时候做个启动界面,页面一旦加载就立即跳转到真正承载业务的页面中, 而这个页面被放在分包中。

这么做的好处在于主包中的2M体积只用来放基础库和公共文件,包体积始终控制在1M左右,对小程序性能优化和体验上都有很大的提升。而其他业务都放在业务的主分包中进行管理。

长期控制包体积机制

主包体积优化后如果缺乏标准的控制方法,在未来还是会随着各业务迭代增加不停的增加直到超出2M。所以一套标准的管理机制也是至关重要的。

小程序包体积治理主要从两个方面:

- 业务线管理机制后台

- 发布系统管理机制

业务线管理机制后台

业务线size管理机制后台主要集临时资源申请和图标展示于一体,以解决业务线临时size压力。可以通过后台系统进行临时size申请,提出申请后说明申请原因、资源需要时长、size大小,到达审批人时可酌情考虑,审批通过\不通过后都会钉钉通知申请。在管理平台也能看到当前业务线的永久size、临时size、临时size到期时间、申请理由和各业务每迭代包体积大小等信息。

a. 申请临时资源流程:用户根据自己的诉求进入后台选择对应业务线点击新增按钮去申请临时资源、申请临时资源时需在申请弹窗中明确以下几点内容:

- 申请资源大小:最大申请资源为当前包体积剩余的最大值

- 使用时间:最多为2个迭代就要把临时资源退回、否则限制发布流程

- 申请理由:在理由中需要明确填写申请资源后带来的业务价值、由平台的产品侧和研发侧共同衡量价值。

- prd地址:链接地址。

b. 申请临时资源最长路径:最多为2个迭代就要把申请的临时资源进行退回、否则在发布时限制发布。

c. 临时申请最大包体积:申请最大资源为当前包体积剩余的最大值

d. 包体积到期通知:提前一个迭代时间钉钉通知对应的申请人和leader包体积到期时间进行优化,申请资源到期后后台系统会自动把申请的资源状态改为已到期,并减少对应申请的资源大小,如果未归还对应体积大小,在发布流程阶段会做体积大小卡口,限制发布。

发布系统管理机制

发布系统管理机制主要流程是developer在AppHelloBikeWXSS项目上每次通过feature分支merge到release分支的时候都会触发gitlab的钩子函数,然后触发jenkins的job进行编译、计算现在各业务线在主包中所占的体积,在通过包体积管理后台申请的体积进行比对,如果超出会钉钉通知到开发者并且在发布系统限制发布,如果没超出正常发布。

(本文作者:董恒磊)

来源:juejin.cn/post/7381657886801805312

前端页面怎么限制用户打开浏览器控制台?

说在前面

作为一名开发,相信大家对于浏览器控制台都是不陌生的,平时页面一出问题第一反应总是先打开控制台看看报错信息,而且还可以在控制台里插入自己的脚本信息来修改页面逻辑,那么你有没有想过 怎么限制用户打开控制台 呢?

禁用右键菜单 🔨

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

在页面上点击鼠标右键我们可以看到有个 检查 选项,通过这个菜单可以直接打开控制台,我们可以直接在这个页面上禁用右键菜单。

document.addEventListener("contextmenu", e => e.preventDefault());

加上这段代码后用户在页面上点击右键就不会有反应了。

拦截快捷键 🛑

除了右键菜单栏,还有最经典的 F12 ,通过 F12 快捷键也可以快速打开控制台,所以我们也可以将这个快捷键给拦截掉

document.addEventListener("keydown", e => {

if (e.keyCode === 123) {

e.preventDefault();

}

});

那么除了 F12 你知道还有什么快捷键可以打开控制台吗?

- Ctrl+Shift+C

- Ctrl+Shift+I

上面这两个快捷键也可以打开控制台,还有一个快捷键 Ctrl+U 可以打开源码页面,这里我们也可以一起把它给拦截掉。

document.addEventListener("keydown", e => {

if (e.keyCode === 123 || // F12

(e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode === 67) || // Ctrl+Shift+C

(e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode === 73) || // Ctrl+Shift+I

(e.ctrlKey && e.keyCode === 85)) { // Ctrl+U

e.preventDefault();

}

});

加上这段代码后用户在页面上按下这些快捷键就不会有反应了。

检测窗口变化🔷

加上前面的拦截之后,其实我们还是有办法打开控制台,可以通过浏览器设置来打开控制台,这里的入口我们并无法监听拦截到

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

let lastWidth = window.innerWidth;

let lastHeight = window.innerHeight;

window.addEventListener("resize", () => {

const widthDiff = Math.abs(window.innerWidth - lastWidth);

const heightDiff = Math.abs(window.innerHeight - lastHeight);

// 如果窗口尺寸变化但不是全屏切换,可能是控制台打开

if ((widthDiff > 50 || heightDiff > 50) && !isFullScreen()) {

//跳转到空白页面

window.location.href = "about:blank";

alert("检测到异常窗口变化,请关闭开发者工具");

}

lastWidth = window.innerWidth;

lastHeight = window.innerHeight;

});

function isFullScreen() {

return (

document.fullscreenElement ||

document.webkitFullscreenElement ||

document.msFullscreenElement

);

}

通常默认是会在页面内靠边打开控制台,所以可以通过监听页面大小变化来简单判断是否打开控制台,监听到打开后直接跳转到空白页面。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

但是还有这么两种情况

- 全屏切换时的尺寸变化可能被误判

- 独立打开控制台页面时无法监听到

无限Debugger⚡

我们还可以通过 Function("debugger") 来动态生成断点(动态生成是为了防断点禁用),通过无限循环生成断点,让页面一直处于断点状态。

(() => {

function block() {

setInterval(() => {

(function(){return false;})["constructor"]("debugger")["call"]();

}, 50);

}

try { block(); } catch (err) {}

})();

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

虽然我们可以通过一些技术手段,给用户打开控制台设置一些障碍,但对于经验老到的用户而言,绕过这些限制并非难事。依赖前端技术拦截控制台访问是一种典型的“防君子不防小人”策略,不能想着靠这些手段来保障自己网站的安全。

公众号

关注公众号『 前端也能这么有趣 』,获取更多有趣内容。

发送 加群 还可以加入群聊,一起来学习(摸鱼)吧~

说在后面

🎉 这里是 JYeontu,现在是一名前端工程师,有空会刷刷算法题,平时喜欢打羽毛球 🏸 ,平时也喜欢写些东西,既为自己记录 📋,也希望可以对大家有那么一丢丢的帮助,写的不好望多多谅解 🙇,写错的地方望指出,定会认真改进 😊,偶尔也会在自己的公众号『前端也能这么有趣』发一些比较有趣的文章,有兴趣的也可以关注下。在此谢谢大家的支持,我们下文再见 🙌。

来源:juejin.cn/post/7508362269586063360

前端遇到高并发如何解决重复请求

在前端开发中遇到高并发场景时,若不加控制容易出现重复请求,这可能导致接口压力增加、数据异常、用户体验变差等问题。以下是前端防止/解决重复请求的常见方法,按不同场景归类总结:

🌟 一、常见重复请求场景

- 用户频繁点击按钮:多次触发相同请求(例如提交表单、下载操作)。

- 路由短时间内多次跳转或刷新:导致重复加载数据。

- 多次调用 debounce/throttle 未正确控制函数执行时机。

- 轮询或 WebSocket 消息导致并发访问同一接口。

🚀 二、常用解决方案

✅ 1. 禁用按钮防止多次点击

const [loading, setLoading] = useState(false);

const handleClick = async () => {

if (loading) return;

setLoading(true);

try {

await fetchData();

} finally {

setLoading(false);

}

};

<Button loading={loading} onClick={handleClick}>提交</Button>

✅ 2. 使用请求缓存 + Map 记录请求状态

原理:在请求发出前先检查是否已有相同请求在进行。

const requestCache = new Map();

const requestWithDeduplication = (url: string, options: any = {}) => {

if (requestCache.has(url)) {

return requestCache.get(url); // 复用已有请求

}

const req = fetch(url, options).finally(() => {

requestCache.delete(url); // 请求结束后清除缓存

});

requestCache.set(url, req);

return req;

};

适合统一封装

fetch、axios请求,避免相同参数的并发请求。

✅ 3. 使用 Axios 的 CancelToken 取消上一次请求

let controller: AbortController | null = null;

const request = async (url: string) => {

if (controller) {

controller.abort(); // 取消上一个请求

}

controller = new AbortController();

try {

const res = await fetch(url, { signal: controller.signal });

return await res.json();

} catch (e) {

if (e.name === 'AbortError') {

console.log('Request canceled');

}

}

};

适合搜索联想、快速切换 tab 等需要 只保留最后一次请求 的场景。

✅ 4. 使用 debounce/throttle 防抖节流

import { debounce } from 'lodash';

const fetchData = debounce((params) => {

// 实际请求

}, 300);

<input onChange={(e) => fetchData(e.target.value)} />

控制高频输入类请求频率,减少并发请求量。

✅ 5. 后端幂等 + 前端唯一请求 ID(可选高级方案)

- 给每次请求生成唯一 ID(如 UUID),发送给后端。

- 后端对相同 ID 请求只处理一次。

- 前端避免再做复杂状态判断,适合交易、支付类场景。

🧠 小结对照表

| 场景 | 推荐方案 |

|---|---|

| 按钮多次点击 | 禁用按钮 / loading 状态 |

| 相同请求并发 | 请求缓存 Map / Axios CancelToken |

| 输入频繁调用接口 | debounce 防抖 |

| 只保留最后一个请求 | AbortController / CancelToken |

| 表单提交 /交易请求幂等 | 请求唯一 ID + 后端幂等处理 |

如果你告诉我你遇到的具体是哪个页面或场景(例如点击下载、搜索联想、多 tab 切换等),我可以给出更加定制化的解决方案。

来源:juejin.cn/post/7507560729609830434

她说:JSON 没错,但就是 parse 不过?我懂了!

技术纯享版:《不规范 JSON 怎么办?三种修复思路+代码实现》

开篇:夜色渐浓,佳人亦在

那天晚上,办公室的灯已经灭了大半,只剩几个工位发出轻轻的蓝光。中央空调早就熄了,但显示器的热度依然在屏幕前形成一圈圈淡淡的光晕。

我坐在靠窗的位置,刚把代码提交推送完,正打算收键盘走人。

这时,小语走过来,端着还冒着热气的速溶咖啡——她果然又是那个留下来最晚的人之一。

“诶~”她蹲在我旁边的桌子边上,语气带着一丝挫败,“你这边有没有遇到 JSON 字符串明明格式看着没错,却死活 JSON.parse 不过的情况?”

一个普通的错误,却不是普通的崩溃

原来她在调试一个用户日志上传模块,前端接收到的日志数据是从后端来的 JSON 字符串。

问题出在一个看似再平常不过的解析操作上——

const logData = JSON.parse(incomingString);

可是控制台总是报错:Unexpected token。数据一眼看去也没问题,{'name': 'Tom', 'age': 30} —— 结构清晰,属性齐全,但偏偏就是“坏掉了”。

她抿了一口咖啡,苦笑,“我知道是引号的问题,可这种数据是从破旧的系统里吐出来的,量还特别大,我不可能一个个手动改。”

风起 · JSON.parse 不是万灵药

我们一起回顾了她的实现方式。她用的是最基础的 JSON.parse(),这是我们在项目里默认的处理方式——简单、直接、快速。

但这个方法对 JSON 格式的要求极其严格:

- 只能使用双引号

" - 属性名必须加引号

- 不容忍任何额外字符或注释

一旦出现诸如单引号、缺少逗号、多余空格这些“微小过失”,就直接抛错了。

小语叹气,“很多时候这些 JSON 是设备端拼出来的,不规范,又没有错误提示,我根本不知道该怎么修。”

我翻了翻之前的代码,从夹缝中找出来一张破旧的黄皮纸,我们俩一起瞅了上去,看到上面写着

function tryParseJSON(jsonString) {

try {

return JSON.parse(jsonString);

} catch (e) {

// 尝试简单修复:去除可能的多余字符

const cleaned = jsonString.replace(/[^\x20-\x7E]/g, '').trim();

try {

return JSON.parse(cleaned);

} catch (e2) {

console.error("无法解析JSON:", e2);

return null;

}

}

}

下面备注了一行小字:此法在一些更轻量的场景里,做一些“简陋修复“,对于简单的问题有时能奏效,但对于更复杂的错误,比如混合了单引号和双引号的情况,只能再实现另一个方法可以做更针对性的修复方法:

function fixQuotes(jsonString) {

// 将单引号替换为双引号(简单情况)

return jsonString.replace(/'/g, '"');

}

小语感叹一声:“没有更好的了吗?”

解决篇 · 来自大佬的一句话

恰好这时,阿杰从会议室出来,耳机还挂在脖子上。

他听了一耳朵后随口说了句:“你们试过 jsonrepair 吗?那玩意能把坏 JSON 修回来,就像修车。”

“json... repair?”小语一脸困惑。

我忽然想起,之前有个日志监控服务也碰到类似的问题,当时就是用了这个库一把梭。

我打开编辑器,快速翻出来了这一段:

npm install jsonrepair

const { jsonrepair } = require('jsonrepair');

const damaged = "{name: 'John', age: 30}";

const fixed = jsonrepair(damaged); // => {"name":"John","age":30}

const obj = JSON.parse(fixed);

小语凑过来看了一眼,眼睛一亮:“它真的把引号补好了?”

我点头。这个工具是为了解决类似“非标准 JSON”问题的,它会尽可能地补全缺失引号、逗号,甚至处理 Unicode 异常字符。

当然,也不是所有情况都适用。

比如碰到乱码或者非法嵌套结构,jsonrepair 有时也会无能为力。这时可以退一步——用更宽松的解析器,比如 JSON5:

const JSON5 = require('json5');

const result = JSON5.parse("{name: 'John', age: 30}"); // 也能解析

我看着认真学习的小语,语重心长的讲道:它不是修复,而是扩展 JSON 标准,让一些非标准写法也能解析(JSON5 能容忍的内容包括:单引号、尾逗号、注释、未加引号的属性名、十六进制、科学计数法等数字格式),

接着我们还讨论了更复杂的修复方式,比如用正则处理批量日志,甚至用 AST 工具逐步构建 JSON 树。但那是更远的故事了。

面对当前的问题,我们准备搞一套组合拳:

function parseJson(jsonString) {

// 第一步:尝试标准JSON解析

try {

return JSON.parse(jsonString);

} catch (e) {

console.log("标准JSON解析失败,尝试修复...");

// 第二步:尝试使用jsonrepair修复

try {

const { jsonrepair } = require('jsonrepair');

const fixedJson = jsonrepair(jsonString);

return JSON.parse(fixedJson);

} catch (e2) {

console.log("修复失败,尝试使用JSON5解析...");

// 第三步:尝试使用JSON5解析

try {

const JSON5 = require('json5');

return JSON5.parse(jsonString);

} catch (e3) {

// 最后:如果所有方法都失败,返回错误信息

console.error("所有解析方法都失败了:", e3);

throw new Error("无法解析JSON数据");

}

}

}

}

结局

一段时间后,小语在前端监控日志里贴了段截图:原本一天上千条的 parse error 错误,几乎消失了。

她补了一句:“终于不用再一个个点开调日志了。”

我回头看她的工位,屏幕亮着,浏览器里是一个模拟器页面,console 正在缓缓输出内容。

她突然抬起头看着我,问道:“AST是什么?听说也能实现json修复?”

来源:juejin.cn/post/7506754146894168118

Flutter - 聊天键盘与面板丝滑切换的强势升级 🍻

欢迎关注微信公众号:FSA全栈行动 👋

BiliBili: http://www.bilibili.com/video/BV1yT…

一、概述

距离 chat_bottom_container 首个可用版本 (0.0.2) 的发布已经过去了 1 个多月,在这期间根据大家的使用反馈,我们也做了一些优化调整,今天就来盘点一下到底做了哪些优化,新增了什么功能,以及一些常见操作。

请注意

- 本篇仅介绍更新的优化及功能,基础使用请查看: Flutter - 实现聊天键盘与功能面板的丝滑切换 🍻

- 截至本篇发布时,最新版本为

0.2.0,可以关注我们的微信公众号 FSA全栈行动 获取最新的资讯

开源不易,如果你也觉得这个库好用,请不吝给个

Star👍 ,并多多支持!

二、使用

调整键盘高度监听管理逻辑

0.1.0 版本前,只考虑了页面栈这种常规情况,当键盘高度变化时只处理栈顶的监听。

但其实还有一种常见打破该规则的场景,就是悬浮聊天页,它会一直在页面上,可能为了能快速从悬浮小球展开聊天页面,收起时只是做了隐藏,而不会销毁页面,在这种情况下,它依旧在监听管理里的栈顶,所以在收起后,上一个聊天页的键盘高度监听就会失效。

这个在 0.1.0 版本中得到修复,内部会倒序遍历调用所有的监听回调。

不过你不用担心这一改动会导致其它聊天页面出现多余的视图刷新,因为在键盘高度监听回调里会先判断输入框是否有焦点,若无则直接返回了。

兼容外接键盘

当连接外接键盘时,软键盘会消失,高度会降为 0,这里可以用 iOS 模拟器结合 Toggle Software Keyboard (快捷键: cmd + k) 来模拟连接与断开外接键盘的效果。

隐藏面板

有小伙伴提出,不知道如何程序式的隐藏面板,其实很简单,就两步

- 让输入框失去焦点

- 更新内部状态为

ChatBottomPanelType.none

hidePanel() {

// 0.2.0 前

inputFocusNode.unfocus();

if (ChatBottomPanelType.none == controller.currentPanelType) return;

controller.updatePanelType(ChatBottomPanelType.none);

// 0.2.0 后,可以这么写

controller.updatePanelType(

ChatBottomPanelType.none,

forceHandleFocus: ChatBottomHandleFocus.unfocus,

);

}

自定义底部安全区高度

在默认情况下,chat_bottom_container 在收起模式 (.none) 下会自动帮你添加底部安全区高度,但在一些场景下你可能不希望如此。比如:

- 安卓的底部安全区的高度,很多小伙伴都是简单粗暴的设置个高度了事

App首页有底部BottomNavigationBar,不需要安全区高度

在此,你可以通过将 safeAreaBottom 参数来自定义这个高度,如下设置为 0。

return ChatBottomPanelContainer<PanelType>(

...

safeAreaBottom: 0,

...

);

调整键盘面板高度

如示例中位于首页的聊天页面

在键盘弹出时,如下图所示

| 实际 | 期望 |

|---|---|

|  |

很明显,我们希望键盘容器高度能够减去外层底部固定的 BottomNavigationBar 高度。

ChatBottomPanelContainer 提供了 changeKeyboardPanelHeight 回调,在回调中可以拿到当前的键盘高度,经过计算后,将合适的键盘容器高度返回即可。

return ChatBottomPanelContainer<PanelType>(

...

changeKeyboardPanelHeight: (keyboardHeight) {

final renderObj = bottomNavigationBarKey.currentContext?.findRenderObject();

if (renderObj is! RenderBox) return keyboardHeight;

return keyboardHeight - renderObj.size.height;

},

...

);

缓存键盘高度

先来看未做键盘高度缓存处理之前,会发生什么?

上图一共进入了三次聊天页

- 第一次是先点击键盘,再切到表情面板,体验起来还是挺不错的。

- 为了避免一闪而过,没有注意到,所以第二次和第三次的操作是一样的,先唤起表情面板,再切到键盘,可以看到在切到键盘时会抖动。

这是因为每次进入聊天页,键盘的高度为初始值 0,在 0.2.0 版本中对此进行了优化,加入了键盘高度缓存逻辑,从而尽量避免该抖动问题的出现。

❗️ 但需要注意的是,假如你卸载重装

App,该缓存会丢失,即你还是有可能会看到最多一次的抖动。

除此之外,你还可以使用这个缓存的键盘高度来实现表情面板与键盘高度保持一致的效果,这样在切换的时候体验上会更好些。😉

Widget _buildEmojiPickerPanel() {

// 如果键盘高度还没有缓存过,则使用默认高度 300

double height = 300;

final keyboardHeight = controller.keyboardHeight;

if (keyboardHeight != 0) {

height = keyboardHeight;

}

return Container(

padding: EdgeInsets.zero,

height: height,

color: Colors.blue[50],

child: const Center(

child: Text('Emoji Panel'),

),

);

}

效果如下

支持表情面板与输入框焦点共存

这也是提升用户体验的重要一点,效果见上图。

先按如下设置你的输入框

bool readOnly = false;

TextEditingController textEditingController = TextEditingController();

...

TextField(

controller: textEditingController,

focusNode: inputFocusNode,

// 为 true 时不显示键盘,默认为 false

readOnly: readOnly,

// 获取焦点后显示光标,设置为 true 才不受 readOnly 的影响

showCursor: true,

),

...

接下来就是切换表情面板的操作

switchToEmojiPanel() {

readOnly = true;

// 这里你可以只刷新输入框

setState(() {});

// 等待下一帧

WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback((timeStamp) {

controller.updatePanelType(

// 内部切至 other 状态

ChatBottomPanelType.other,

// 关联外部的面板类型为表情面板

data: PanelType.emoji,

// 输入框获取焦点

forceHandleFocus: ChatBottomHandleFocus.requestFocus,

);

});

}

在 updatePanelType 方法中,如果是切至 .other 状态,是会帮你执行失去焦点操作的,所以这里提供了一个 forceHandleFocus 参数,如果你对方法内部对焦点的处理不满意,你可以使用它来强制指定焦点的处理方式。

三、最后

好了,上述便是该库的更新内容, 惯例附上 GitHub 地址: github.com/LinXunFeng/… ,如果接入上有什么问题,可以在链接中查看 demo 演示代码。

开源不易,如果你也觉得这个库好用,请不吝给个 Star 👍 ,并多多支持!

本篇到此结束,感谢大家的支持,我们下次再见! 👋

如果文章对您有所帮助, 请不吝点击关注一下我的微信公众号:FSA全栈行动, 这将是对我最大的激励. 公众号不仅有

iOS技术,还有Android,Flutter,Python等文章, 可能有你想要了解的技能知识点哦~

来源:juejin.cn/post/7399045497002328102

一个js库带你看懂AI+前端的发展方向

前言

随着技术的发展,人工智能正逐渐渗透到我们生活的方方面面,从前端开发到后端服务,从数据分析到用户体验设计。特别是在前端领域,AI 的应用正成为一个不可忽视的趋势。本文将探讨 AI 在前端领域的应用,并重点介绍一个在浏览器端即可运行的神经网络库——Brain.js。

随着技术的发展,人工智能正逐渐渗透到我们生活的方方面面,从前端开发到后端服务,从数据分析到用户体验设计。特别是在前端领域,AI 的应用正成为一个不可忽视的趋势。本文将探讨 AI 在前端领域的应用,并重点介绍一个在浏览器端即可运行的神经网络库——Brain.js。

Brain.js:浏览器端的神经网络库

Brain.js 是一个专为前端开发者设计的 JavaScript 库,它允许开发者在浏览器或 Node.js 环境中轻松创建和训练神经网络。以下是 Brain.js 的几个核心能力:

- 投喂数据训练

- Brain.js 支持以 JSON 数组的形式投喂数据,这使得准备训练数据变得非常简单。例如,可以准备一个包含输入和期望输出的数据集,用于训练神经网络。

const trainingData = [

{ input: [0, 0], output: { zero: 1 } },

{ input: [0, 1], output: { one: 1 } },

{ input: [1, 0], output: { one: 1 } },

{ input: [1, 1], output: { zero: 1 } }

];

- 实例化神经网络

- Brain.js 提供了多种类型的神经网络,包括前馈神经网络(Feedforward Neural Networks)和循环神经网络(Recurrent Neural Networks)。对于文本处理和序列数据,推荐使用

brain.recurrent.LSTM(),这是一种长短期记忆网络,特别适合处理时间序列数据。

- 训练模型

- 训练神经网络非常简单,只需调用

train 方法并传入训练数据即可。Brain.js 会自动调整网络参数,使模型逐步学会从输入数据中提取特征并作出准确的预测。

- 推理能力

- 训练完成后,可以使用

run 方法对新的输入数据进行推理。例如,在 NLP 场景中,可以使用训练好的模型对用户输入的文本进行情感分析或分类。

- 结果分类

- Brain.js 支持多分类任务,可以将输入数据归类到多个预定义的类别中。这对于内容推荐、垃圾邮件过滤等应用场景非常有用。

Brain.js 是一个专为前端开发者设计的 JavaScript 库,它允许开发者在浏览器或 Node.js 环境中轻松创建和训练神经网络。以下是 Brain.js 的几个核心能力:

- 投喂数据训练

- Brain.js 支持以 JSON 数组的形式投喂数据,这使得准备训练数据变得非常简单。例如,可以准备一个包含输入和期望输出的数据集,用于训练神经网络。

const trainingData = [

{ input: [0, 0], output: { zero: 1 } },

{ input: [0, 1], output: { one: 1 } },

{ input: [1, 0], output: { one: 1 } },

{ input: [1, 1], output: { zero: 1 } }

];

- 实例化神经网络

brain.recurrent.LSTM(),这是一种长短期记忆网络,特别适合处理时间序列数据。train 方法并传入训练数据即可。Brain.js 会自动调整网络参数,使模型逐步学会从输入数据中提取特征并作出准确的预测。run 方法对新的输入数据进行推理。例如,在 NLP 场景中,可以使用训练好的模型对用户输入的文本进行情感分析或分类。开始使用 Brain.js:

要开始使用 Brain.js,首先需要安装它。如果你是在 Node.js 环境下工作,可以通过 npm 安装:

npm install brain.js

如果你在浏览器中使用,可以直接通过 CDN 引入:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/brain.js">script>

然后可以按照官方文档提供的示例代码来构建你的第一个神经网络模型。

示例1:

// 创建一个神经网络

const network = new brain.NeuralNetwork();

// 用 4 个输入对象训练网络

network.train([

{ input: [0, 0], output: { zero: 1 } },

{ input: [0, 1], output: { one: 1 } },

{ input: [1, 0], output: { one: 1 } },

{ input: [1, 1], output: { zero: 1 } }

]);

// [1, 0] 的预期输出是什么?

const result = network.run([1, 0]);

// 显示 "zero" 和 "one" 的概率

console.log(result["one"] + " " + result["zero"]);

- 使用

new brain.NeuralNetwork() 创建一个神经网络。 - 使用

network.train([examples]) 训练网络。 examples 表示 4 个输入值及其对应的输出值。- 使用

network.run([1, 0]) 询问 "[1, 0] 的可能输出是什么?"

// 创建一个神经网络

const network = new brain.NeuralNetwork();

// 用 4 个输入对象训练网络

network.train([

{ input: [0, 0], output: { zero: 1 } },

{ input: [0, 1], output: { one: 1 } },

{ input: [1, 0], output: { one: 1 } },

{ input: [1, 1], output: { zero: 1 } }

]);

// [1, 0] 的预期输出是什么?

const result = network.run([1, 0]);

// 显示 "zero" 和 "one" 的概率

console.log(result["one"] + " " + result["zero"]);

new brain.NeuralNetwork() 创建一个神经网络。network.train([examples]) 训练网络。examples 表示 4 个输入值及其对应的输出值。network.run([1, 0]) 询问 "[1, 0] 的可能输出是什么?"网络的输出是:

- one: 93%(接近 1)

- zero: 6%(接近 0)

使用 CSS,颜色可以通过 RGB 设置:

示例2:

| 颜色 | RGB |

|---|---|

| 黑色 | RGB(0,0,0) |

| 黄色 | RGB(255,255,0) |

| 红色 | RGB(255,0,0) |

| 白色 | RGB(255,255,255) |

| 浅灰色 | RGB(192,192,192) |

| 深灰色 | RGB(65,65,65) |

下面的代码展示了如何预测颜色的深浅:

// 创建一个神经网络

const net = new brain.NeuralNetwork();

// 用 4 个输入对象训练网络

net.train([

// 白色 RGB(255, 255, 255)

{ input: [255 / 255, 255 / 255, 255 / 255], output: { light: 1 } },

// 浅灰色 (192, 192, 192)

{ input: [192 / 255, 192 / 255, 192 / 255], output: { light: 1 } },

// 深灰色 (64, 64, 64)

{ input: [65 / 255, 65 / 255, 65 / 255], output: { dark: 1 } },

// 黑色 (0, 0, 0)

{ input: [0, 0, 0], output: { dark: 1 } }

]);

// 深蓝色 (0, 0, 128) 的预期输出是什么?

let result = net.run([0, 0, 128 / 255]);

// 显示 "dark" 和 "light" 的概率

console.log(result["dark"] + " " + result["light"]);

- 使用

new brain.NeuralNetwork()创建一个神经网络。 - 使用

network.train([examples])训练网络。 examples表示 4 个输入值及其对应的输出值。- 使用

network.run([0, 0, 128 / 255])询问 "深蓝色的可能输出是什么?"

网络的输出是:

- Dark: 95%

- Light: 4%

示例3:

下面这个例子演示如何使用 Brain.js 创建并训练一个基本的神经网络,该网络学习从摄氏度转换为华氏度:

const brain = require('brain.js');

// 创建一个 LSTM 神经网络实例

const net = new brain.recurrent.LSTM();

// 准备训练数据

const trainingData = [

{ input: '0', output: '32' }, // 0°C -> 32°F

{ input: '100', output: '212' } // 100°C -> 212°F

];

// 训练神经网络

net.train(trainingData, {

iterations: 20000, // 训练迭代次数

log: (stats) => console.log(`Training progress: ${stats.iterations}/${stats.error}`) // 训练日志

});

// 使用训练好的模型进行推理

const output = net.run('50'); // 预测 50°C 对应的华氏温度

console.log(output); // 输出结果接近 "122"

其他用于创建神经网络的js库

TensorFlow.js、Synaptic.js、ConvNetJS、Keras.js、Deeplearn.js (现更名为 TensorFlow.js)、 ML.js等。 这些js库作为在浏览器端即可运行的神经网络库,为前端开发者提供了强大的工具,使得我们能够在不深入数学和机器学习理论的前提下,快速实现和应用机器学习功能。无论是简单的分类任务、预测建模,还是更复杂的自然语言处理和图像识别,它们都能帮助你轻松应对。

结语

你发现了吗,通过brain.js,你也可以轻松地将机器学习功能集成到你的项目中。未来,随着模型的小型化、边缘计算的发展以及多模态融合的推进,AI + 前端将更加普及和成熟。

点个赞再走吧~

来源:juejin.cn/post/7438876948762066980

请放弃使用JPEG、PNG、GIF格式的图片!

随着互联网的发展,图片作为最直观的内容展示方式逐渐在系统中占用越来越多的版面,但是随之而来的就是系统性能的大幅度下滑。传统的JPEG、PNG、GIF各有优点,也各有弊端,“大一统”的图片格式被需要,于是WebP诞生了。

需求

WebP格式文件产生的原因主要是源于对网络图像传输效率的需求以及现有图像格式在某些方面的局限性。

在现代互联网网页中图片和视频占据了很大比例。为了提供更吸引人的用户体验,网站需要加载大量的高质量图像。

同时智能手机和平板电脑的普及推动了移动互联网的快速发展。在移动设备上,网络速度通常比桌面端慢,且用户的流量是有限的。

而JPEG、PNG和GIF等传统图像格式各有其优点,但也存在不足之处。

例如,JPEG虽然非常适合照片,但仅支持有损压缩且不支持透明度;PNG支持透明度但文件大小通常较大;GIF支持动画但色彩范围有限,且文件体积相对较大。

产生

WebP是一种由Google开发的图像文件格式,旨在提供更高效的图片压缩,适用于网络图像传输和展示。

- 高压缩效率:WebP采用了先进的压缩算法,可以提供比JPEG更高的压缩率而不会明显损失图像质量。这意味着使用WebP格式可以在不牺牲视觉体验的情况下显著减少图片文件的大小,从而加快网页加载速度。

- 支持透明度:与JPEG不同,WebP支持alpha通道(即透明度),这使得它在需要背景透明效果的应用场景中成为PNG的一个有力替代者,同时还能以更低的文件大小实现这一功能。

- 动画支持:除了静态图像外,WebP还支持动画,作为一种更加有效的替代GIF的方案。相比GIF,WebP能够以更小的文件尺寸提供更高品质的动画效果和更多的色彩支持。

- 广泛兼容性:虽然WebP最初由Google推出,但它逐渐获得了广泛的浏览器和其他平台的支持,包括Chrome、Firefox、Edge、Safari等主流浏览器,以及各种操作系统和图像处理软件。

局限

- 浏览器兼容性:虽然大多数现代浏览器已经支持WebP格式,但仍有少数旧版浏览器可能不完全支持或根本不支持这种格式。在转换的同时也需要准备适当的回退方案(如提供JPEG或PNG版本的图像)。

- 性能问题:尽管WebP通常能提供更好的压缩率和质量比,但在某些情况下,转换过程可能会增加服务器负载,尤其是在需要实时生成WebP图像的情况下。

- 特定需求和偏好:一些网站可能基于设计、品牌或其他技术要求而选择特定的图像格式。例如,对于需要极高保真度的专业摄影展示,可能仍然倾向于使用TIFF或高质量JPEG格式。

使用

在线格式转换

- SO JSON 在线格式转换 http://www.sojson.com/image/forma…

- Convertio convertio.co/zh/image-co…

- ILoveImg http://www.iloveimg.com/zh-cn/featu…

- ALL TO ALL http://www.alltoall.net/

程序格式转换

Python:可以使用Pillow库(PIL的一个分支)结合webp的支持来进行转换。

// 安装 pip install Pillow

from PIL import Image

im = Image.open("input.png")

im.save("output.webp", "WEBP")

也可以使用Node.js来转换。

这里使用egg.js作为服务端框架

前端

<template>

<div class="wrap">

<a-upload

v-model:file-list="fileList"

name="file"

action="/api/uploadImg"

:accept="['.jpeg','.png','.jpg','.gif']"

@change="handleChange"

>

<a-button>

上传文件

</a-button>

</a-upload>

<div class="diff-wrap">

<div class="old-img">

<img style="max-width: 400px;max-height: 500px;" :src="oldImg" alt=""/>

</div>

<div class="new-img">

<img style="max-width: 400px;max-height: 500px;" :src="newImg" alt=""/>

</div>

</div>

</div>

</template>

<script setup>

import { ref } from 'vue';

const oldImg = ref('');

const newImg = ref('');

const handleChange = info => {

const file = info.file;

// 使用 FileReader 进行本地文件预览(无论上传是否成功)

const reader = new FileReader();

reader.onload = () => {

oldImg.value = reader.result; // 将本地文件的 Base64 赋值给 oldImg

};

reader.readAsDataURL(file.originFileObj); // 读取原始文件对象

// 原有上传完成逻辑可保留用于处理服务器返回结果

if (file.status === 'done' && file.response) {

console.log(file)

newImg.value = file.response.url; // 如果上传成功,使用服务器返回的 URL

}

};

const fileList = ref([]);

</script>

<style scoped>

.diff-wrap {

width: 800px;

margin: 20px auto;

border: 1px solid #ddd;

display: flex;

}

.old-img {

flex: 1;

height: 500px;

border-right: 1px solid #ddd;

}

.new-img {

flex: 1;

height: 500px;

}

</style>

服务端

使用 Node.js 的图像处理库 sharp 进行格式转换,安装 sharp。

npm install sharp

示例代码

const { Service } = require('egg');

const fs = require('fs');

const path = require('path');

const sharp = require('sharp');

class HomeService extends Service {

async index() {

return 'hello world';

}

async uploadImg() {

const { ctx } = this;

try {

// 1. 获取上传的文件流

const stream = await ctx.getFileStream();

// 2. 检查是否为支持的图片格式(可选)

const allowedMimes = [ 'image/jpeg', 'image/png', 'image/gif', 'image/webp' ];

if (!allowedMimes.includes(stream.mime)) {

throw new Error('Unsupported image format');

}

// 3. 定义路径

const tempInputPath = path.join(this.config.baseDir, 'app/public', `temp_${Date.now()}.tmp`);

const outputFilename = `converted_${Date.now()}.webp`;

const outputFilePath = path.join(this.config.baseDir, 'app/public', outputFilename);

// 4. 写入临时原始文件

const writeStream = fs.createWriteStream(tempInputPath);

await new Promise((resolve, reject) => {

stream.pipe(writeStream);

stream.on('end', resolve);

stream.on('error', reject);

});

// 5. 使用 sharp 转换为 webp

await sharp(tempInputPath)

.webp({ quality: 80 }) // 可设置压缩质量

.toFile(outputFilePath);

// 6. 清理临时文件

fs.unlinkSync(tempInputPath);

// 7. 返回 WebP 图片地址

return {

url: `/public/${outputFilename}`,

filename: outputFilename,

};

} catch (err) {

ctx.logger.error('Image upload or conversion failed:', err);

throw new Error('Image processing failed: ' + err.message);

}

}

}

module.exports = HomeService;

来源:juejin.cn/post/7503017777064362010

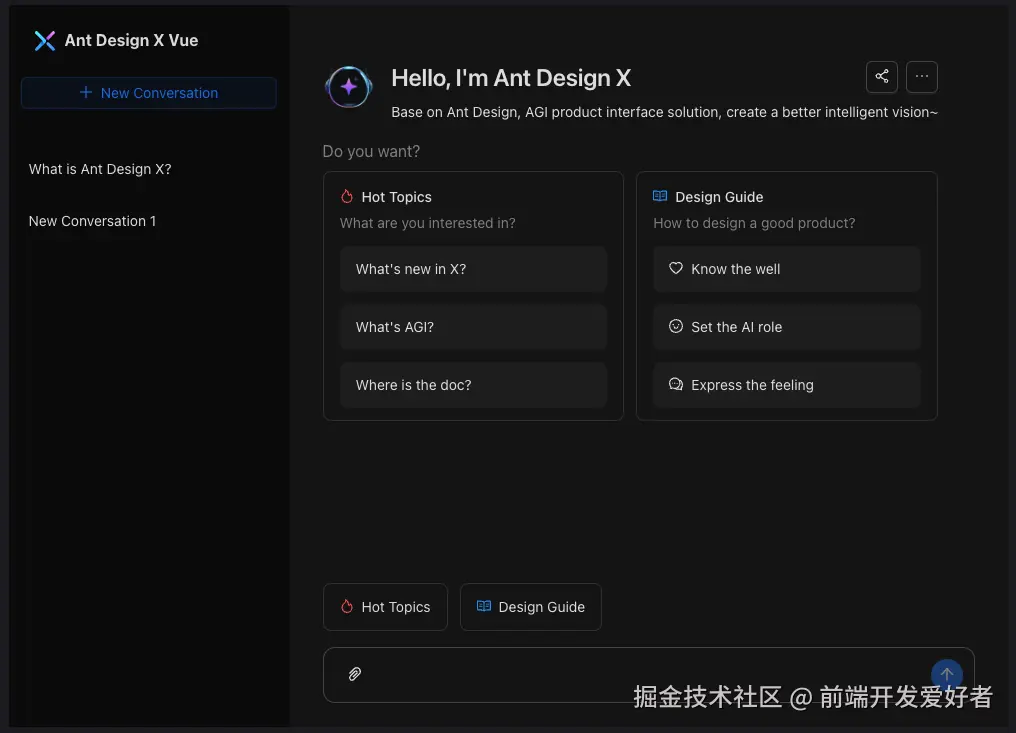

Vue3 首款 3D 数字孪生编辑器 正式开源!

作者:前端开发爱好者

对于多数前端开发者而言,用 ThreeJS 打造炫酷的数字孪生场景并非易事,需掌握大量专业知识。

如今,一款基于 Vue3、ThreeJS 和 Naive UI 的数字孪生开发框架 ——Astral 3D Editor 正式开源,为 Web3D 开发带来新转机。

Astral 3D Editor 是什么?

Astral 3D Editor 是一款免费开源的三维可视化孪生场景编辑器,主要服务于 Web3D 开发,支持多种常见 3D 模型格式

还具备轻量化 BIM 模型解析及 CAD 图纸预览功能。

Astral 3D Editor 的优势

- 功能丰富 :支持多种 3D 模型格式,可导入导出多类型模型,方便资源整合。它还提供插件系统,可扩展更多功能。同时,支持在线预览 BIM 模型和 CAD 图纸,为建筑、工程等领域提供便利。粒子系统、动画编辑器等功能一应俱全,满足多样化创作需求。

- 技术先进 :以 ThreeJS 为底层 3D 渲染库,结合 Vue3 响应式编程和组件化开发,以及 Naive UI 的丰富组件,构建高效稳定的编辑器框架。其场景数据无损压缩和网络分包渐进存取技术,优化了大规模场景的加载效率。

- 开发门槛低 :作为 3D 低代码创作工具,降低了 Web3D 开发难度,前端开发者无需深入掌握 3D 图形学知识,也能快速创建高质量 3D 场景,提高开发效率。

- 开源友好 :采用 Apache-2.0 License 开源协议,吸引众多开发者参与,形成活跃开源社区,便于交流分享和共同推动项目发展。

Astral 3D Editor 快速上手

环境准备

在开始使用 Astral 3D Editor 之前,确保已经安装了以下软件和工具:

- Node.js :建议安装 Node.js ≥ 18.x,可以通过官方链接下载安装。

- Yarn :一个高效的包管理工具,可以通过官方链接进行安装。

项目克隆与安装

通过 Git 将 Astral 3D Editor 的项目代码克隆到本地:

git clone https://github.com/mlt131220/Astral3DEditor.git

进入项目目录:

cd Astral3DEditor

使用 Yarn 安装项目依赖:

yarn install

项目运行与构建

在开发环境中启动项目:

yarn run dev

这将启动本地开发服务器,通常会自动在浏览器中打开 Astral 3D Editor 的界面,若未自动打开,可在浏览器中访问 http://localhost:3000。

基础操作指南

Astral 3D Editor 的界面简洁直观,主要包含以下几个关键区域:

- 工具栏 :提供了各种工具按钮,可进行模型导入、视图切换、对象选择和变换等操作。

- 视图区域 :用于显示和编辑 3D 场景,支持多种视图模式,如透视图、正交图,以及前置、后置、左置、右置等不同视角的切换。

- 属性面板 :用于查看和编辑当前选中对象的属性,可根据不同对象类型进行相应属性的调整。

Astral 3D Editor 在线编辑器

Astral 3D Editor 的在线编辑器是其一大亮点,提供了便捷的在线 3D 场景创作体验。

在线编辑器无需安装额外软件,只要有浏览器和网络连接,用户就能直接在浏览器中打开: https://editor.astraljs.com/#/,随时随地进行 3D 场景的创作和编辑。

界面设计简洁直观,操作流程简单易懂,降低了学习成本,初学者也能快速上手,轻松进行模型导入、场景编辑、动画添加等操作,迅速构建出想要的 3D 场景。

此外,在线编辑器还具有出色的跨平台兼容性,支持在 Windows、macOS 以及 Linux 等多种操作系统上运行,兼容各大主流浏览器,包括 Chrome、Firefox、Safari 等,用户可自由选择浏览器进行创作。

值得一提的是,在线编辑器支持通过拖拉拽形式创建场景,操作简单直观,大大降低了 3D 场景创作的门槛。

同时,官方还提供了大量可视化案例展示,这些案例不仅丰富多样,而且具有很高的学习价值,可供用户参考学习,帮助用户更好地掌握 3D 场景创作的技巧和方法。

Astral 3D Editor 的开源,为 Web3D 领域注入新活力。

其功能、技术、开发难度、应用场景和开源优势,使其有望在数字孪生领域发挥重要作用,推动 Web3D 技术持续进步。

- Astral 3D Editor Github 地址:

https://github.com/mlt131220/Astral3DEditor - Astral 3D Editor 在线编辑器:

https://editor.astraljs.com/#/ - Astral 3D Editor 官方文档:

http://editor-doc.astraljs.com/

来源:juejin.cn/post/7497821254205816858

✨说说私活,前端特效开发,以及报价策略✨

为啥要写

最能唬人的前端工种是啥?最能出活的前端模块是啥?跟大家讲,真的是搞动画那一块,搞特效那一块,搞3d、webgl那一块。出活,真的出活。

吭哧吭哧一些高深的框架或者死磕一个难啃的技术硬骨头老半天,给不懂技术的人看,他未必能懂,可能他还会心想:”做老半天,啊?就这...要我来我也会(翻白眼🙄)“。真是这样的。

所以说,唬得住人的,绝b有视觉滚动这一块。

搜一些外国佬的一些产品官网,十个有八个是类似这样的。我们熟悉的苹果官网也是这样的。

再多的,我不举例了。

那身为前端的,切图仔的,小卡拉米的,千千万万个我,绝不能说不会。一般人会看到一个官网有这种视差效果,就会打开给你看,问:”你说你是前端,那你会做这个效果吗“。

这个时候,咱一定得把这个ac中间那个字母给支棱起来。不能丢了面。去搜库搜包,借助工具给它搞出来。

不要说不行

要做这种视觉滚动效果,给jym推荐一个库,啥库呢?gsap

这个玩意,能通过最少的代码实现令人惊叹的滚动动画。

外国佬很多网站,甚至我们国内很多官网,搞这种装ac中间那个字母的官网,离不开这个库。

咋用

写原生,不搞框架的:

就用cdn,引就行了:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/gsap@3.12/dist/gsap.min.js"></script>

引完这个gsap的库的js呢,完呢,再引入一个插件,叫ScrollTrigger,两者一结合,啥滚动动画能做不出来你说,官网都说了:GSAP的ScrollTrigger插件通过最少的代码实现令人惊叹的滚动动画。

<html lang="en">

// 每个section都有个背景,和一个h1的文字

<section>

<h1>111</h1>

</section>

<section>

<h1>222</h1>

</section>

<section>

<h1>333</h1>

</section>

<body>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/gsap@3.12/dist/gsap.min.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/gsap@3.12.7/dist/ScrollTrigger.min.js"></script>

</body>

</html>

上面就把html那一块写完了,接着写js:

const sections = document.querySelectorAll('section'); // 获取页面中所有的<section>元素

sections.forEach(se => {

// 从初始到目标的动画

gsap.fromTo(se, {

backgroundPositionY: `-${window.innerHeight / 2}px`, // 向上偏移(初始背景垂直位置为视口高度一般的负值)

}, {

backgroundPositionY: `${window.innerHeight / 2}px`, // 向下偏移(视口高度的一般的正值)

duration: 3, // 动画持续3s

ease: 'none', // 线性曲线

})

})

接下来用到ScrollTrigger插件:

const sections = document.querySelectorAll('section'); // 获取页面中所有的<section>元素

gsap.registerPlugin(ScrollTrigger); // gsap注册插件ScrollTrigger

sections.forEach(se => {

// 从初始到目标的动画

gsap.fromTo(se, {

backgroundPositionY: `-${window.innerHeight / 2}px`, // 向上偏移(初始背景垂直位置为视口高度一般的负值)

}, {

backgroundPositionY: `${window.innerHeight / 2}px`, // 向下偏移(视口高度的一般的正值)

duration: 3, // 动画持续3s

ease: 'none', // 线性曲线

scrollTrigger: {

trigger: se, // 触发的是当前的section

scrub: true, // 按滚动条去做这个视觉效果

}

})

})

总结

好了,如果你觉得神奇,停止往下看,自个儿去官网瞅一眼,别听我在这瞎叨叨,自己去瞅一眼,它啊,不单单是我说的这种视差滚动效果可以做,还有很多动画可以搞,它是一个动画库,我只是说的其一。

动画滴本质实质上就是数字的变动。动来动去就有了动画。这个库帮我们做了很多活,我们拿来用,我们就关注应该怎么变动数字,哪些数字,就完事。前人栽树,后人乘凉,有时候有效地聪明地灵活地有思路地去运用一些库一些包会让事情事半功倍,让效率提升,让时间缩减,让效果更美妙。

特效

往往,玩这些特效的,💰会报得高:

- 视差滚动(Parallax Scrolling):通过背景层与内容层滚动速度差异营造空间感,适用于官网、营销页等场景,开发成本低但感知价值高。

- 3D交互(Three.js/WebGL):如产品展示、虚拟展厅等,结合Canvas或WebGL实现,技术门槛较高但报价可达数万元。

- 粒子动画(Particles.js/GSAP):用于登录页、Loading动画等,开发周期短但视觉效果突出,适合按模块打包报价。

- SVG路径动画:适用于图标、数据可视化等场景,通过GreenSock等工具实现,复杂度可控且客户感知专业性强。

推荐大家工具,或许对你当前比较恼火的无法着手的特效,可能有思路:GSAP(动画库)、Three.js(3D渲染)、Pixi.js(2D渲染)。

报价策略:优先选择视觉效果显著、开发效率高的特效类型(如视差滚动、3D交互),报价可以溢出点,客户会觉得干了很多活才出这么牛的效果,交付的时候,特别是官网,也不会说太干巴巴,就只是图垒字,字垒图这种。有动画的官网,会使得更多的阅览量,触动更多的购买欲。

来源:juejin.cn/post/7495938507212177448

阮一峰推荐to-unocss,尤雨溪点赞

这个网站可以直接将 style 转换成 UnoCss 语法, 他内部使用了 transform-to-unocss 的库,可以直接将 SFC 页面转换成 UnoCss SFC,这个特性,它能带来的收益就是,可以将你原本 sass、less、class、inline-style 转换成 UnoCss 然后原子化这样 class 能够最大限度被复用,对于 inline-style 被转换后还能带来性能收益,其他转换后能极大程度上减少打包后 css 体积, 当然 transform-to-unocss 底层还有一个 ]transform-to-unocss-core 的支持,能够将一长串的 style 输入,编译成 UnoCss 语法的输出,他已经用在用户量不错的 figma 插件的 fubukicss-tool 之中,当然处理 UnoCss,我同样做了 Tailwind 的一套,如果你是 UnoCss 新手,你一定要试试这个网站 to-unocss ,如果你是 vscode 用户可以按住 Unot 这个插件,他提供了 vscode hover inline-style 提示转换和整个 SFC page 转换的强大能力

来源:juejin.cn/post/7499251236128342067

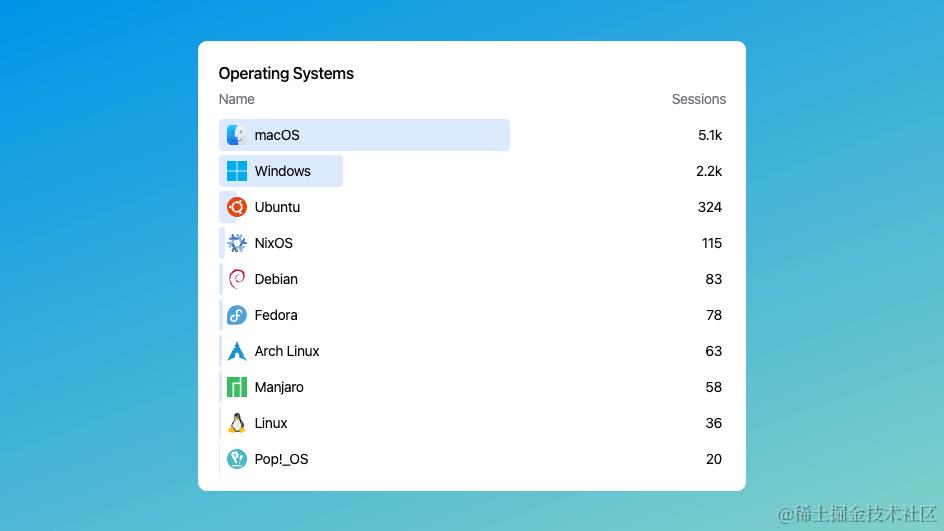

2025 跨平台框架更新和发布对比,这是你没看过的全新版本

2025 年可以说又是一个跨平台的元年,其中不妨有「鸿蒙 Next」 平台刺激的原因,也有大厂技术积累“达到瓶颈”的可能,又或者“开猿截流、降本增笑”的趋势的影响,2025 年上半年确实让跨平台框架又成为最活跃的时刻,例如:

- Flutter Platform 和 UI 线程合并和Android Impeller 稳定

- React Native 优化 Skia 和发布全新 WebGPU 支持

- Compose Multiplatform iOS 稳定版发布,客户端全平台稳定

- 腾讯 Kotlin 跨平台框架 Kuikly 正式开源

- 字节跨平台框架 Lynx 正式开源

- uni-app x 跨平台框架正式支持鸿蒙

- ····

而本篇也是基于上面的内容,对比当前它们的情况和未来可能,帮助你在选择框架时更好理解它们的特点和差异。

就算你不用,也许面试的时候就糊弄上了?

Flutter

首先 Flutter 大家应该已经很熟悉了,作为在「自绘领域」坚持了这么多年的跨平台框架,相信也不需要再过多的介绍,因为是「自绘」和 「AOT 模式」,让 Flutter 在「平台统一性」和「性能」上都有不错的表现。

开发过程过程中的 hotload 的支持程度也很不错。

而自 2025 以来的一些更新也给 Flutter 带来了新的可能,比如 Flutter Platform 和 UI 线程合并 ,简单来说就是以前 Dart main Thread 和 Platform UI Thread 是分别跑在独立线程,它们的就交互和数据都需要经过 Channel 。

而合并之后,Dart main 和 Platform UI 在 Engine 启动完成后会合并到一个线程,此时 Dart 和平台原生语言就支持通过同步的方式去进行调用,也为 Dart 和 Kotlin/Java,Swift/OC 直接同步互操作在 Framework 提供了进一步基础支持。

当然也带来一些新的问题,具体可见线程合并的相关文章。

另外在当下,其实 Flutter 的核心竞争力是 Impeller ,因为跨平台框架不是系统“亲儿子”,又是自绘方案,那么在性能优化上,特别 iOS 平台,就不得不提到着色器预热或者提前编译。

传统 Skia 需要把「绘制命令」编译成可在 GPU 执行代码的过程,一般叫做着色器编译, Skia 需要「动态编译」着色器,但是 Skia 的着色器「生成/编译」与「帧工作」是按顺序处理,如果这时候着色器编译速度不够快,就可能会出现掉帧(Jank)的情况,这个我们也常叫做「着色器卡顿」

而 Impeller 正是这个背景的产物,简单说,App 所需的所有着色器都在 Flutter 引擎构建时进行离线编译,而不是在应用运行时编译。

这其实才是目前是 Flutter 的核心竞争力,不同于 Skia 需要考虑多场景和平台通用性,需要支持各种灵活的额着色器场景,Impeller 专注于 Flutter ,所以它可以提供更好的专注支持和问题修复,更多可见:着色器预热?为什么 Flutter 需要?

当然 Skia 也是 Google 项目,对于着色器场景也有 Graphite 后端在推进支持,它也在内部也是基于 Impeller 为原型去做的改进,所以未来 Skia 也可以支持部分场景的提前编译。

而在鸿蒙平台,华为针对 Flutter 在鸿蒙的适配,在华为官方过去的分享里,也支持了 Flutter引擎Impeller鸿蒙化,详细可见:b23.tv/KKNDAQB

甚至,Flutter 在类游戏场景支持也挺不错,如果配合 rive 的状态机和自适应,甚至可以开发出很多出乎意料的效果,而官方也有 Flutter 的游戏 SDK 或者 Flame 第三方游戏包支持:

最后,那么 Flutter 的局限性是什么呢?其实也挺多的,例如:

- 文字排版能力不如原生

- PC平台推进交给了 Canonical 团队负责,虽然有多窗口雏形,但是推进慢

- 不支持官方热更新,shorebird 国内稳定性一般

- 内存占用基本最高

- Web 只支持 wasm 路线

- 鸿蒙版本落后主版本太多

- 不支持小程序,虽然有第三方实现,但是力度不大

- ····

所以,Flutter 适合你的场景吗?

React Native

如果你很久没了解过 RN ,那么 2025 年的 RN 会超乎你的想象,可以说 Skia 和 WebGPU 给了它更多的可能。

RN 的核心之一就是对齐 Web 开发体验,其中最重要的就是 0.76 之后 New Architecture 成了默认框架,例如 Fabric, TurboModules, JSI 等能力解决了各种历史遗留的性能瓶颈,比如:

- JSI 让 RN 可以切换 JS 引擎,比如

Chakra、v8、Hermes,同时允许 JS 和 Native 线程之间的同步相互执行 - 全新的 Fabric 取代了原本的 UI Manager,支持 React 的并发渲染能力,特别是现在的新架构支持 React 18 及更高版本中提供的并发渲染功能,对齐 React 最新版本,比如 Suspense & Transitions:

- Hermes JS 引擎预编译的优化字节码,优化 GC 实现等

- TurboModules 按需加载插件

- ····

另外现在新版 RN 也支持热重载,同时可以更快对齐新 React 特性,例如 React 19 的 Actions、改进的异步处理等 。

而另一个支持就是 RN 在 Skia 和 WebGPU 的探索和支持,使用 Skia 和 WebGPU 不是说 RN 想要变成自绘,而是在比如「动画」和「图像处理」等场景增加了强力补充,比如:

React Native Skia Video 模块,实现了原生纹理(iOS Metal, Android OpenGL)到 React Native Skia 的直接传输,优化了内存和渲染速度,可以被用于视频帧提取、集成和导出等,生态中还有 React Native Vision Camera 和 React Native Video (v7) 等支持 Skia 的模块:

还有是 React Native 开始引入 WebGPU 支持,其效果将确保与 Web 端的 WebGPU API 完全一致,允许开发者直接复制代码示例的同时,实现与 Web Canvas API 对称的 RN Canvas API:

最后,WebGPU 的引入还可以让 React Native 开发者能够利用 ThreeJS 生态,直接引入已有的 3D 库,这让 React Native 的能力进一步对齐了 Web :

最后,RN 也是有华为推进的鸿蒙适配,会采用 XComponent 对接到 ArkUI 的后端接口进行渲染,详细可见:鸿蒙版 React Native 正式开源 。

而在 PC 领域 RN 也有一定支持,比如微软提供的 windows 和 macOS 支持,社区提供的 web 和 Linux 支持,只是占有并不高,一般忽略。

而在小程序领域,有京东的 Taro 这样的大厂开源支持,整体在平台兼容上还算不错。

当然,RN 最大的优势还在于成熟的 code-push 热更新支持。

那么使用 RN 有什么局限性呢?最直观的肯定是平台 UI 的一致性和样式约束,这个是 OEM 框架的场景局限,而对于其他的,目前存在:

- 第三方库在新旧框架支持上的风险

- RN 版本升级风险,这个相信大家深有体会

- 平台 API 兼容复杂度较高

- 0.77 之后才支持 Google Play 的 16 KB 要求

- 可用性集中在 Android 和 iOS ,鸿蒙适配和维度成本更高

- 小程序能力支持和客户端存在一定割裂

- ····

事实上, RN 是 Cordova 之后我接触的第一个真正意义上的跨平台框架,从我知道它到现在应该有十年了,那么你会因为它的新架构和 WebGPU 能力而选择 RN 么?

更多可见:

Compose Multiplatform

Compose Multiplatform(CMP) 近期的热度应该来自 Compose Multiplatform iOS 稳定版发布 ,作为第二个使用 Skia 的自绘框架,除了 Web 还在推进之外, CMP 基本完成了它的跨平台稳定之路。

Compose Multiplatform(CMP) 是 UI,Kotlin Multiplatform (KMP) 是语言基础。

CMP 使用 Skia 绘制 UI ,甚至在 Android 上它和传统 View 体系的 UI 也不在一个渲染树,并且 CMP 通过 Skiko (Skia for Kotlin) 这套 Kotlin 绑定库,进而抹平了不同架构(Kotlin Native,Kotlin JVM ,Kotlin JS,Kotlin wasm)调用 skia 的差异。

所以 CMP 的优势也来自于此,它可以通过 skia 做到不同平台的 UI 一致性,并且在 Android 依赖于系统 skia ,所以它的 apk 体积也相对较小,而在 PC 平台得益于 JVM 的成熟度,CMP 目前也做到了一定的可用程度。

其中和 Android JVM 模式不同的是,Kotlin 在 iOS 平台使用的是 Kotlin/Native ,Kotlin/Native 是 KMP 在 iOS 支持的关键能力,它负责将 Kotlin 代码直接编译为目标平台的机器码或 LLVM 中间表示 (IR),最终为 iOS 生成一个标准 .framework ,这也是为什么 Compose iOS 能实现接近原生的性能。

实现鸿蒙支持目前主流方式也是 Kotlin/Native ,不得不说 Kotlin 最强大的核心价值不是它的语法糖,而是它的编译器,当然也有使用 Kotlin/JS 适配鸿蒙的方案。

所以 CMP 最大的优势其实是 Kotlin ,Kotlin 的编译器很强大,支持各种编译过程和产物,可以让 KMP 能够灵活适配到各种平台,并且 Kotlin 语法的优势也让使用它的开发者忠诚度很高。

不过遗憾的是,目前 CMP 鸿蒙平台的适配上都不是 Jetbrains 提供的方案,华为暂时也没有 CMP 的适配计划,目前已知的 CMP/KMP 适配基本是大厂自己倒腾的方案,有基于 KN 的 llvm 方案,也有基于 Kotlin/JS 的低成本方案,只是大家的路线也各不相同。

在小程序领域同样如此。

另外现在 CMP 开发模式下的 hot reload 已经可以使用 ,不过暂时只支持 desktop,原理大概是只支持 jvm 模式。

而在社区上,klibs.io 的发布也补全了 Compose Multiplatform 在跨平台最后一步,这也是 Compose iOS 能正式发布的另外一个原因:

那么聊到这里,CMP 面临的局限性也很明显:

- 鸿蒙适配成本略高,没有官方支持,低成本可能会选择 Kotlin/JS,为了性能的高成本可能会考虑 KN,但是 KN 在 iOS 和鸿蒙的 llvm 版本同步适配也是一个需要衡量的成本

- 小程序领域需要第三方支持

- iOS 平台可能面临的着色器等问题暂无方案,也许未来等待 Skia 的 Graphite 后端

- 在 Android JVM 模式和 iOS 的 KN 模式下,第三方包适配的难度略高

- hotload 暂时只支持 PC

- 桌面内存占用问题-

- 没有官方热更新条件

- kjs、kn、kjvm、kwasm 之间的第三方包兼容支持问题

- ····

相信 2025 年开始,CMP 会是 Android 原生开发者在跨平台的首选之一,毕竟 Kotlin 生态不需要额外学习 Dart 或者 JS 体系,那么你会选择 CMP 吗?

Kuikly

Kuikly 其实也算是 KMP 体系的跨平台框架,只是腾讯在做它的时候还没 CMP ,所以一开始 Kuikly 是通过 KMM 进行实现,而后在 UI 层通过自己的方案完成跨平台。

这其实就是 Kuikly 和 CMP 最大的不同,底层都是 KMP 方案,但是在绘制上 Kuikly 采用的是类 RN 的方式,目前 Kuikly 主要是在 KMP 的基础上实现的自研 DSL 来构建 UI ,比如 iOS 平台的 UI 能力就是 UIkit ,而大家更熟悉的 Compose 支持,目前还处于开发过程中:

SwiftUI 和 Compose 无法直接和 Kuikly 一起使用,但是 Kuikly 可以在 DSL 语法和 UI 组件属性对齐两者的写法,变成一个类 Compose 和 SwiftUI 的 UI 框架,也就是 Compose DSL 大概就是让 Kuikly 更像 Compose ,而不是直接适配 Compose 。

那么,Kuikly 和 RN 之间又什么区别?

第一,Kuikly 支持 Kotlin/JS 和 Kotlin/Native 两种模式,也就是它可以支持性能很高的 Native 模式

第二,Kuikly 实现了自己的一套「薄原生层」,Kuikly 使用“非常薄”的原生层,该原生层只暴露最基本和无逻辑的 UI 组件(原子组件),也就是 Kuikly 在 UI 上只用了最基本的原生层 UI ,真正的 UI 逻辑主要在共享的 Kotlin 代码来实现:

通过将 UI 逻辑抽象到共享的 Kotlin 层,减少平台特定 UI 差异或行为差异的可能性,「薄原生层」充当一致的渲染目标,确保 Kotlin 定义的 UI 元素在所有平台上都以类似的方式显示。

也就是说,Kuikly 虽然会依赖原生平台的控件,但是大部分控件的实现都已经被「提升」到 Kuikly 自己的 Kotlin 共享层,目前 Kuikly 实现了 60% UI 组件的纯 Kotlin 组合封装实现,不需要 Native 提供原子控件 。

另外 Kuikly 表示后续会支持全平台小程序,这也是优势之一。

最后,Kuikly 还在动态化热更新场景, 可以和自己腾讯的热更新管理平台无缝集成,这也是优势之一。

那么 Kuikly 存在什么局限性?首先就是动态化场景只支持 Kotlin/JS,而可动态化类型部分:

- 不可直接依赖平台能力

- 不可使用多线程和协程

- 不可依赖内置部分

其他的还有:

- UI 不是 CMP ,使用的是类 RN 方式,所谓需要稍微额外理解成本

- 不支持 PC 平台

- 基于原生 OEM,虽然有原子控件,但是还是存在部分不一致情况

- 在原有 App 集成 Kuikly ,只能把它简单当作如系统 webview 的概念来使用

另外,腾讯还有另外一个基于 CMP 切适配鸿蒙的跨平台框架,只是何时开源还尚不明确

那么,你会为了小程序和鸿蒙而选择 Kuikly 吗?

更多可见:腾讯 Kuikly 正式开源

Lynx

如果说 Kuikly 是一个面向客户端的全平台框架,那么 Lynx 就是一个完全面向 Web 前端的跨平台全家桶。

目前 Lynx 开源的首个支持框架就是基于 React 的 ReactLynx,当然官方也表示Lynx 并不局限于 React,所以不排除后续还有 VueLynx 等其他框架支持,而 Lynx 作为核心引擎支持,其实并不绑定任何特定前端框架,只是当前你能用的暂时只有 ReactLynx :

而在实现上,源代码中的标签,会在运行时被 Lynx 引擎解析,翻译成用于渲染的 Element,嵌套的 Element 会组成的一棵树,从而构建出UI界面:

所以从这里看,初步开源的 Lynx 是一个类 RN 框架,不过从官方的介绍“选择在移动和桌面端达到像素级一致的自渲染” ,可以看出来宣传中可以切换到自渲染,虽然暂时还没看到。

而对于 Lynx 主要的技术特点在于:

- 「双线程架构」,思路类似 react-native-reanimated ,JavaScript 代码会在「主线程」和「后台线程」两个线程上同时运行,并且两个线程使用了不同的 JavaScript 引擎作为其运行时:

- 另外特点就是 PrimJS ,一个基于 QuickJS 深度定制和优化的 JavaScript 引擎,主要有模板解释器(利用栈缓存和寄存器优化)、与 Lynx 对象模型高效集成的对象模型(减少数据通信开销)、垃圾回收机制(非 QuickJS 的引用计数 RC,以提升性能和内存分析能力)、完整实现了 Chrome DevTools Protocol (CDP) 以支持 Chrome 调试器等

- “Embedder API” 支持直接与原生 API 交互 ,提供多平台支持

所以从 Lynx 的宏观目标来看,它即支持类 RN 实现,又有自绘计划,同时除了 React 模式,后期还适配 Vue、Svelte 等框架,可以说是完全针对 Web 开发而存在的跨平台架构。

另外支持平台也足够,Android、iOS、鸿蒙、Web、PC、小程序都在支持列表里。

最后,Lynx 对“即时首帧渲染 (IFR)”和“丝滑流畅”交互体验有先天优势,开发双线程模型及主线程脚本 (MTS) 让 Lynx 的启动和第一帧渲染速度还挺不错,比如:

- Lynx 主线程负责处理直接处理屏幕像素渲染的任务,包括:执行主线程脚本、处理布局和渲染图形等等,比如负责渲染初始界面和应用后续的 UI 更新,让用户能尽快看到第一屏内容

- Lynx 的后台线程会运行完整的 React 运行时,处理的任务不直接影响屏幕像素的显示,包括在后台运行的脚本和任务(生命周期和其他副作用),它们与主线程分开运行,这样可以让主线程专注于处理用户交互和渲染,从而提升整体性能

而在多平台上,Lynx 是自主开发的渲染后端支持 Windows、tvOS、MacOS 和 HarmonyOS ,但是不确实是否支持 Linux:

那 Lynx 有什么局限性?首先肯定是它非常年轻,虽然它的饼很大,但是对应社区、生态系统、第三方库等都还需要时间成长。

所以官方也建议 Lynx 最初可能更适合作为模块嵌入到现有的原生应用中,用于构建特定视图或功能,而非从零开始构建一个完整的独立应用 。

其次就是对 Web 前端开发友好,对客户端而言学习成本较高,并且按照目前的开源情况,除了 Android、iOS 和 Web 的类 RN 实现外,其他平台的支持和自绘能力尚不明确:

最后,Lynx 的开发环境最好选 macOS,关于 Windows 和 Linux 平台目前工具链兼容性还需要打磨。

那么,总结下来,Lynx 应该会是前端开发的菜,那你觉得 Lynx 是你的选择么?

更多可见:字节跨平台框架 Lynx 开源

uni-app x

说到 uni-app 大家第一印象肯定还是小程序,而虽然 uni-app 也可以打包客户端 app,甚至有基于 weex 的 nvue 支持,但是其效果只能说是“一言难尽”,而这里要聊的 uni-app x ,其实就是 DCloud 在跨平台这两年的新尝试。

具体来说,就是 uni-app 不再是运行在 jscore 的跨平台框架,它是“基于 Web 技术栈开发,运行时编译为原生代码”的模式,相信这种模式大家应该也不陌生了,简单说就是:js(uts) 代码在打包时会直接编译成原生代码:

| 目标平台 | uts 编译后的原生语言 |

|---|---|

| Android | Kotlin |

| iOS | Swift |

| 鸿蒙 | ArkTS |

| Web / 小程序 | JavaScript |

甚至极端一点说,uni-app x 可以不需要单独写插件去调用平台 API,你可以直接在 uts 代码里引用平台原生 API ,因为你的代码本质上也是会被编译成原生代码,所以 uts ≈ native code ,只是使用时需要配置上对应的条件编译(如 APP-ANDROID、APP-IOS )支持:

import Context from "android.content.Context";

import BatteryManager from "android.os.BatteryManager";

•

import { GetBatteryInfo, GetBatteryInfoOptions, GetBatteryInfoSuccess, GetBatteryInfoResult, GetBatteryInfoSync } from '../interface.uts'

import IntentFilter from 'android.content.IntentFilter';

import Intent from 'android.content.Intent';

•

import { GetBatteryInfoFailImpl } from '../unierror';

•

/**

* 获取电量

*/

export const getBatteryInfo : GetBatteryInfo = function (options : GetBatteryInfoOptions) {

const context = UTSAndroid.getAppContext();

if (context != null) {

const manager = context.getSystemService(

Context.BATTERY_SERVICE

) as BatteryManager;

const level = manager.getIntProperty(

BatteryManager.BATTERY_PROPERTY_CAPACITY

);

•

let ifilter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);

let batteryStatus = context.registerReceiver(null, ifilter);

let status = batteryStatus?.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_STATUS, -1);

let isCharging = status == BatteryManager.BATTERY_STATUS_CHARGING || status == BatteryManager.BATTERY_STATUS_FULL;

•

const res : GetBatteryInfoSuccess = {

errMsg: 'getBatteryInfo:ok',

level,

isCharging: isCharging

}

options.success?.(res)

options.complete?.(res)

} else {

let res = new GetBatteryInfoFailImpl(1001);

options.fail?.(res)

options.complete?.(res)

}

}

•

比如上方代码,通过 import BatteryManager from "android.os.BatteryManager" 可以直接导入使用 Android 的 BatteryManager 对象。

可以看到,在 uni-app x 你是可以“代码混写”的,所以与传统的 uni-app 不同,uni-app 依赖于定制 TypeScript 的 uts 和 uvue 编译器:

- uts 和 ts 有相同的语法规范,并支持绝大部分 ES6 API ,在编译时会把内置的如

Array、Date、JSON、Map、Math、String等内置对象转为 Kotlin、Swift、ArkTS 的对象等,所以也不需要有 uts 之类的虚拟机,另外 uts 编译器在处理特定平台时,还会调用相应平台的原生编译器,例如 Kotlin 编译器和 Swift 编译器 - uvue 编译器基于 Vite 构建,并对它进行了扩展,大部分特性(如条件编译)和配置项(如环境变量)与 uni-app 的 Vue3 编译器保持一致,并且支持 less、sass、ccss 等 CSS 预处理器,例如 uvue 的核心会将开发者使用 Vue 语法和 CSS 编写的页面,编译并渲染为 ArkUI

而在 UI 上,目前除了编译为 ArkUI 之外,Android 和 iOS 其实都是编译成原生体系,目前看在 Android 应该是编译为传统 View 体系而不是 Compose ,而在 iOS 应该也是 UIKit ,按照官方的说法,就是性能和原生相当。

所以从这点看,uni-app x 是一个类 RN 的编译时框架,所以,它的局限性问题也很明显,因为它的优势在于编译器转译得到原生性能,但是它的劣势也是在于转译:

- 不同平台翻译成本较高,并不支持完整的语言,阉割是必须的,API 必然需要为了转译器而做删减,翻译后的细节对齐于优化会是最大的挑战

- iOS 平台还有一些骚操作,保留了可选 js 老模式和新 swift 模式,核心是因为插件生态,官方表示 js 模式可以大幅降低插件生态的建设难度, 插件作者只需要特殊适配 Android 版本,在iOS和Web端仍使用 ts/js 库,可以快速把 uni-app/web 的生态迁移到 uni-app x

- 生态支持割裂,uni-app 和 uni-app x 插件并不通用

- 不支持 PC

- HBuilderX IDE

- ·····

那么,你觉得 uni-app x 会是你跨平台选择之一么?

更多可见:uni-app x 正式支持鸿蒙

最后

最后,我们简单做个总结:

| 框架 (Framework) | 开发语言 | 渲染方式 | 特点 | 缺点 | 支持平台 | 维护企业 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Flutter | Dart | 自绘,Impeller | 自绘,多平台统一,未来支持 dart 和平台语言直接交互,Impeller 提供竞争力,甚至支持游戏场景 | 占用内存大,文本场景略弱,Impeller 还需要继续打磨 | android、iOS、Web、Windows、macOS、Linux、鸿蒙(华为社区提供) | |

| React Native | JS 体系 | 原生 OEM + Skia/WebGPU 支持 | 新架构提供性能优化,对齐 Web,引入 skia 和 webGPU 补充,code-push 热更新 | UI 一致性和新旧架构的第三方支持 | android、iOS、鸿蒙(华为社区提供),额外京东 Taro 支持小程序,web、windows、macOS、Linux 第三方支持 | |

| Compose Multiplatform | Kotlin体系 | Skia 自绘 | Kotlin 体系,skia 自绘,多平台统一,支持 kn、kjs、kwasm 、kjvm 多种模式 | KN JVM、JS、Wasm 生态需要整合,没有着色器预编方案 | android、iOS、Web、Windows、macOS、Linux | Jetbrains |

| Kuikly | Kotlin体系 | 原生 OEM ,「薄原生层」 | 基于 KMP 的类 RN 方案,在动态化有优势 | 小部分 UI 一致性场景,UI 与 CMP 脱轨 | android、iOS、Web、鸿蒙、小程序 | 腾讯 |

| Lynx | JS 体系 | 原生 OEM,未来也有自绘 | 对齐 Web 开发首选,秒开优化,规划丰富 | 非常早期 ,生态发展中,客户端不友好 | android、iOS、Web、Windows、macOS、鸿蒙、小程序 | 字节 |

| uni-app x | uts | 原生 OEM,直接翻译为原生语言 | 支持混写 uts 和原生代码,直接翻译为原生 | 生态插件割裂,UI 一致性问题,翻译 API 长期兼容成本 | android、iOS、Web、鸿蒙、小程序 | DCloud |

什么,你居然看完了?事实上我写完都懒得查错别字了,因为真的太长了。

来源:juejin.cn/post/7505578411492474915

前端何时能出个"秦始皇"一统天下?我是真学不动啦!

前端何时能出个"秦始皇"一统天下?我是真学不动啦!

引言

前端开发的世界,就像历史上的战国时期一样,各种框架、库、工具层出不穷,形成了一个百花齐放但也令人眼花缭乱的局面。

而且就因为百家争鸣,导致各种鄙视链出现

比如 React 和 Vue 互喷

v:你react 这么难用,不如我vue 简单

r:你一点都不灵活,我想咋用咋用

v:你useEffect 心智负担太重,一点都好用

r:啥心智负担,那是你太笨了,我就喜欢这种什么都掌握在自己手里的感觉

v:你内部更是混乱,一个状态管理就那么多种 啥redux、mobx、recoil。。。。不像我们一个pinia 走天下

r:你管我 我想用哪个用哪个,你还说我,你内部对一个 用ref还是用reactive 都吵得不可开交!

......

1. 框架之争

- React: 由Facebook维护的一个用于构建用户界面的JavaScript库。其设计理念是通过组件化的方式简化复杂的UI开发。

- 官网: reactjs.org/

- GitHub: github.com/facebook/re…

- GitHub Stars: 超过235k(截至2025年4月)

- Vue.js: 一种渐进式JavaScript框架,非常适合用来构建单页应用。Vue的核心库只关注视图层,易于上手。

- 官网: vuejs.org/

- GitHub: github.com/vuejs/vue

- GitHub Stars: 约209k(截至2025年4月)

- Angular: Google支持的一个开源Web应用框架,适用于大型企业级项目。它提供了一个全面的解决方案来创建动态Web应用程序。

- 官网: angular.io/

- GitHub: github.com/angular/ang…

- GitHub Stars: 大约97.5k(截至2025年4月)

- Solid.js: 一个专注于性能和简单性的声明式UI库,采用细粒度的响应式系统,提供了极高的运行效率。

- 官网: http://www.solidjs.com/

- GitHub: github.com/solidjs/sol…

- GitHub Stars: 约33.3k(截至2025年4月)

- Svelte: 一种新兴的前端框架,通过在编译时将组件转换为高效的原生代码,从而避免了运行时开销。

- 官网: svelte.dev/

- GitHub: github.com/sveltejs/sv…

- GitHub Stars: 约82.3k(截至2025年4月)

- Ember.js: 一个旨在帮助开发者构建可扩展的Web应用的框架,尤其适合大型团队协作。

- 官网: emberjs.com/

- GitHub: github.com/emberjs/emb…

- GitHub Stars: 约22.6k(截至2025年4月)

2. 样式处理满花齐放

样式处理方面可以进一步细分,包括CSS预处理器、CSS-in-JS、Utility-First CSS框架以及CSS Modules等。

- CSS预处理器

- Sass: 提供变量、嵌套规则等高级功能,极大地提高了CSS代码的可维护性。

- 官网: sass-lang.com/

- GitHub: github.com/sass/sass

- GitHub Stars: 约15.2k(截至2025年4月)

- Less: 另一种流行的CSS预处理器,支持类似的功能但语法稍有不同。

- 官网: lesscss.org/

- GitHub: github.com/less/less.j…

- GitHub Stars: 约17k(截至2025年4月)

- Stylus: 一款灵活且功能强大的CSS预处理器,允许省略括号和分号等符号,使代码更加简洁。

- 官网: stylus-lang.com/

- GitHub: github.com/stylus/styl…

- GitHub Stars: 约11.2k(截至2025年4月)

- Sass: 提供变量、嵌套规则等高级功能,极大地提高了CSS代码的可维护性。

- CSS-in-JS

- styled-components: 允许你通过JavaScript编写CSS,并将样式直接附加到组件上。

- 官网: styled-components.com/

- GitHub: github.com/styled-comp…

- GitHub Stars: 约40.8k(截至2025年4月)

- Emotion: 类似于styled-components,但提供了更多的灵活性和性能优化。

- 官网: emotion.sh/

- GitHub: github.com/emotion-js/…

- GitHub Stars: 约17.7k(截至2025年4月)

- styled-components: 允许你通过JavaScript编写CSS,并将样式直接附加到组件上。

- 原子化css

- Tailwind CSS: 一种实用优先的CSS框架,让你可以通过低级实用程序类构建定制设计。

- 官网: tailwindcss.com/

- GitHub: github.com/tailwindlab…

- GitHub Stars: 约87.2k(截至2025年4月)

- UnoCSS: 新一代的原子化CSS引擎,旨在提供极致的性能和灵活性。

- 官网: uno.antfu.me/

- GitHub: github.com/unocss/unoc…

- GitHub Stars: 约17.5k(截至2025年4月)

- Windi CSS: 一个基于Tailwind CSS的即时按需CSS框架,提供了更快的开发体验。

- 官网: windicss.org/

- GitHub: github.com/windicss/wi…

- GitHub Stars: 约6.5k(截至2025年4月)

- Tailwind CSS: 一种实用优先的CSS框架,让你可以通过低级实用程序类构建定制设计。

3. 构建工具五花八门

构建工具是现代前端开发不可或缺的一部分,它们负责将源代码转换为生产环境可用的形式,并优化性能。

- Webpack: 一个模块打包工具,广泛用于复杂的前端项目中。它支持多种文件类型的处理,并具有强大的插件生态。

- 官网: webpack.js.org/

- GitHub: github.com/webpack/web…

- GitHub Stars: 约65.2k(截至2025年4月)

- Vite: 由Vue.js作者尤雨溪开发的下一代前端构建工具,以其极快的冷启动速度和热更新闻名。

- 官网: vitejs.dev/

- GitHub: github.com/vitejs/vite

- GitHub Stars: 约72.1k(截至2025年4月)

- Rollup: 一个专注于JavaScript库的打包工具,特别适合构建小型库或框架。

- 官网: rollupjs.org/

- GitHub: github.com/rollup/roll…

- GitHub Stars: 约25.7k(截至2025年4月)

- Rspack: 一个基于Rust实现的高性能构建工具,兼容Webpack配置,旨在提供更快的构建速度。

- 官网: rspack.dev/

- GitHub: github.com/web-infra-d…

- GitHub Stars: 约11.3k(截至2025年4月)

- esbuild: 一个用Go语言编写的极速打包工具,专为现代JavaScript项目设计。

- 官网: esbuild.github.io/

- GitHub: github.com/evanw/esbui…

- GitHub Stars: 约38.8k(截至2025年4月)

- Turbopack: 由Next.js团队推出的下一代构建工具,号称比Webpack快700倍。

- 官网: turbo.build/docs

- GitHub: github.com/vercel/turb…

- GitHub Stars: 约27.5k(截至2025年4月)

- Rolldown: 一个基于Rust的Rollup替代方案,旨在提供更快的构建速度和更高的性能。

- 官网: rolldown.dev/

- GitHub: github.com/rolldown/ro…

- GitHub Stars: 约10.7k(截至2025年4月)

对比分析:

- Webpack 是目前最成熟的构建工具,生态系统庞大,但配置复杂度较高。

- Vite 凭借其快速的开发体验迅速崛起,尤其在中小型项目中表现优异。

- Rollup 更适合轻量级项目或库的构建,虽然社区规模较小,但在特定场景下非常高效。

- Rspack 和 esbuild 利用高性能语言(如Rust和Go)实现了极快的构建速度,适合对性能要求较高的项目。

- Turbopack 是新兴工具,主打极速构建,未来可能成为Webpack的有力竞争者。

- Rolldown 提供了另一种基于Rust的高速构建解决方案,特别针对Rollup用户群体。

4. 包管理工具逐步更新

- npm: Node.js默认的包管理器,允许开发者轻松地安装、共享和分发代码。

- 官网: http://www.npmjs.com/

- GitHub: github.com/npm/cli

- cnpm: npm在中国的镜像站,由于网络问题,很多中国开发者更倾向于使用cnpm。

- GitHub: github.com/cnpm/cnpm

- Yarn: Facebook推出的一个快速、可靠、安全的依赖管理工具。

- 官网: yarnpkg.com/

- GitHub: github.com/yarnpkg/yar…

- pnpm: 快速且节省磁盘空间的包管理器。

- 官网: pnpm.io/

- GitHub: github.com/pnpm/pnpm

5. 状态管理百家争鸣

状态管理是前端开发中的重要组成部分,它帮助开发者有效地管理应用的状态变化。

- Redux: 经典的Flux实现,广泛用于React生态系统中,适合管理大型应用的状态。

- 官网: redux.js.org/

- GitHub: github.com/reduxjs/red…

- GitHub Stars: 约61.1k(截至2025年4月)

- MobX: 响应式状态管理库,通过可观察对象实现自动化的状态更新。

- 官网: mobx.js.org/

- GitHub: github.com/mobxjs/mobx

- GitHub Stars: 约27.8k(截至2025年4月)

- Zustand: 轻量级的状态管理解决方案,API简单且易于使用。

- 官网: zustand-demo.pmnd.rs/

- GitHub: github.com/pmndrs/zust…

- GitHub Stars: 约51.7k(截至2025年4月)

- Jotai: 原子化状态管理库,专注于轻量级和灵活性。

- 官网: jotai.org/

- GitHub: github.com/pmndrs/jota…

- GitHub Stars: 约19.8k(截至2025年4月)

- Recoil: Facebook推出的实验性状态管理库,专为React设计。

- 官网: recoiljs.org/

- GitHub: github.com/facebookexp…

- GitHub Stars: 约19.6k(截至2025年4月)

- Pinia: Vue的下一代状态管理库,设计简洁且与Vue 3完美集成。

- 官网: pinia.vuejs.org/

- GitHub: github.com/vuejs/pinia

- GitHub Stars: 约13.8k(截至2025年4月)

6. JavaScript运行时环境都有好几种

JavaScript运行时环境是现代前端和后端开发的核心部分,它决定了代码如何被解析和执行。以下是几种主流的JavaScript运行时环境:

- Node.js:

- Node.js 是一个基于Chrome V8引擎的JavaScript运行时,广泛用于构建服务器端应用、命令行工具以及全栈开发。

- 它拥有庞大的生态系统,npm作为其默认包管理器,已经成为全球最大的软件注册表。

- 官网: nodejs.org/

- GitHub: github.com/nodejs/node

- GitHub Stars: 约111k(截至2025年4月)

- Deno:

- Deno 是由Node.js的原作者Ryan Dahl创建的一个现代化JavaScript/TypeScript运行时,旨在解决Node.js的一些设计缺陷。

- 它内置了对TypeScript的支持,并提供了更安全的权限模型(如文件系统访问需要显式授权)。

- Deno还集成了标准库,无需依赖第三方模块即可完成许多常见任务。

- 官网: deno.land/

- GitHub: github.com/denoland/de…

- GitHub Stars: 约103k(截至2025年4月)

- Bun:

- Bun 是一个新兴的JavaScript运行时,旨在提供更快的性能和更高效的开发体验。

- 它不仅可以用作运行时环境,还可以替代npm、Yarn等包管理工具,同时支持ES Modules和CommonJS。

- Bun的目标是成为Node.js和Deno的强大竞争者,特别适合高性能需求的场景。

- 官网: bun.sh/

- GitHub: github.com/oven-sh/bun

- GitHub Stars: 约77.5k(截至2025年4月)

对比分析:

- Node.js 是目前最成熟且广泛应用的JavaScript运行时,尤其在企业级项目中占据主导地位。

- Deno 提供了更现代化的设计理念,特别是在安全性、TypeScript支持和内置工具方面表现突出。

- Bun 是一个新兴的选手,凭借其极速的性能和多功能性迅速吸引了开发者关注,未来潜力巨大。

7. 跨平台开发

随着移动设备和多终端生态的普及,跨平台开发成为现代应用开发的重要方向。以下是几种主流的跨平台开发工具和技术:

- React Native:

- React Native 是由Facebook推出的一个基于React的跨平台移动应用开发框架,允许开发者使用JavaScript和React构建原生性能的iOS和Android应用。

- 它提供了丰富的社区支持和插件生态,适合需要快速迭代的项目。

- 官网: reactnative.dev/

- GitHub: github.com/facebook/re…

- GitHub Stars: 约122k(截至2025年4月)

- Flutter:

- Flutter 是由Google开发的一个开源UI框架,使用Dart语言构建高性能的跨平台应用。

- 它通过自绘引擎渲染UI,提供了一致的用户体验,并支持Web、iOS、Android以及桌面端开发。

- 官网: flutter.dev/

- GitHub: github.com/flutter/flu…

- GitHub Stars: 约170k(截至2025年4月)

- Electron:

- Electron 是一个用于构建跨平台桌面应用的框架,基于Node.js和Chromium,广泛应用于桌面端应用开发。

- 它允许开发者使用Web技术(HTML、CSS、JavaScript)构建功能强大的桌面应用,但可能会导致较大的应用体积。

- 官网: http://www.electronjs.org/

- GitHub: github.com/electron/el…

- GitHub Stars: 约116k(截至2025年4月)

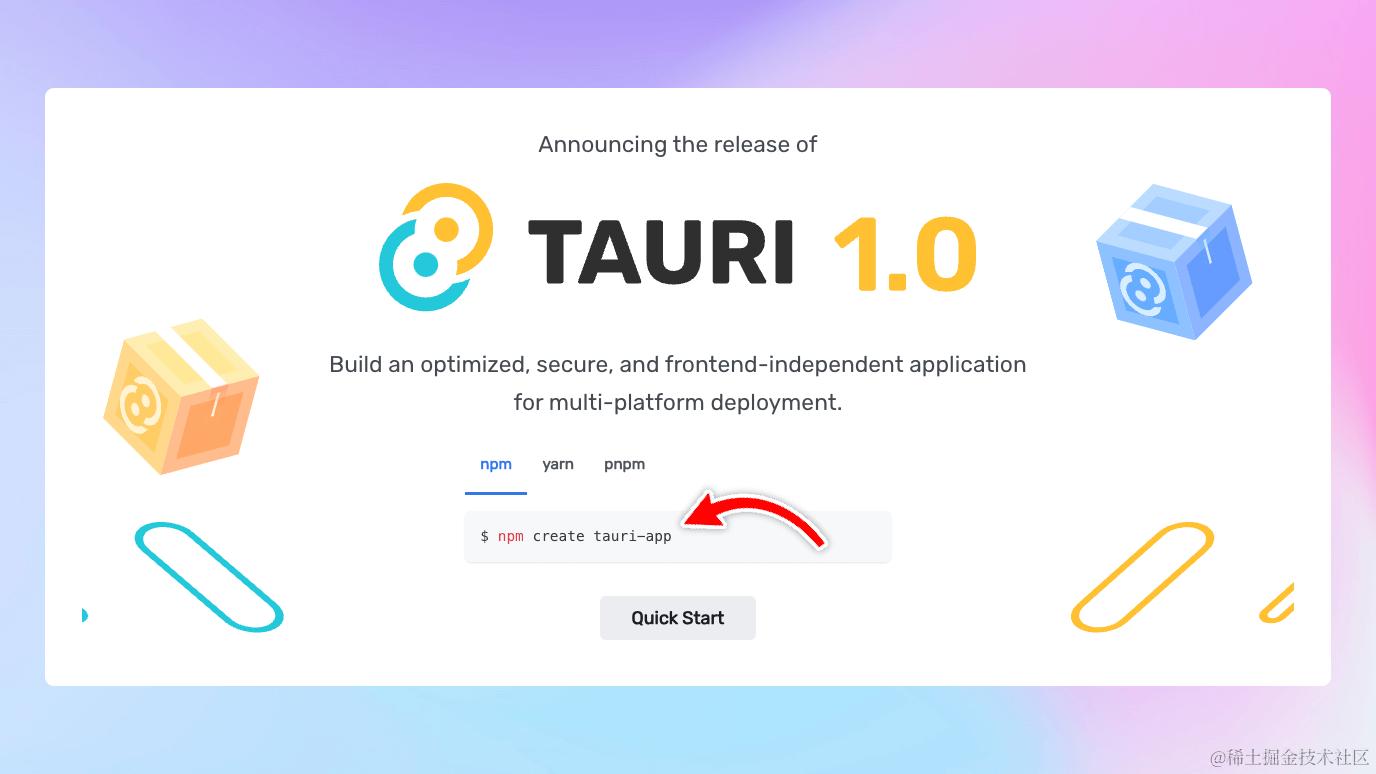

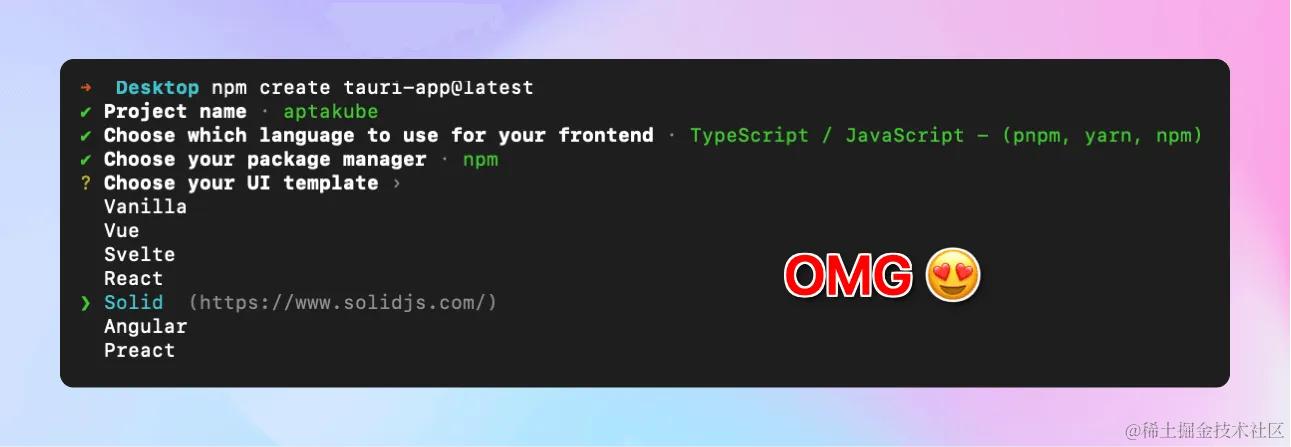

- Tauri:

- Tauri 是一个轻量级的跨平台桌面应用框架,旨在替代Electron,提供更小的应用体积和更高的安全性。

- 它利用系统的原生Webview来渲染UI,同时支持Rust作为后端语言,从而实现更高的性能。

- 官网: tauri.app/

- GitHub: github.com/tauri-apps/…

- GitHub Stars: 约91.5k(截至2025年4月)

- Capacitor:

- Capacitor 是由Ionic团队推出的一个跨平台工具,允许开发者将Web应用封装为原生应用。

- 它支持iOS、Android和Web,并提供了丰富的插件生态,方便调用原生设备功能。

- 官网: capacitorjs.com/

- GitHub: github.com/ionic-team/…

- GitHub Stars: 约13.1k(截至2025年4月)

- UniApp:

- UniApp 是一个基于 Vue.js 的跨平台开发框架,能够将代码编译到多个平台,包括微信小程序、H5、iOS、Android以及其他小程序(如支付宝小程序、百度小程序等)。

- 它的优势在于一次编写,多端运行,特别适合需要覆盖多个小程序平台的项目。

- 官网: uniapp.dcloud.io/

- GitHub: github.com/dcloudio/un…

- GitHub Stars: 约40.6k(截至2025年4月)

对比分析:

- React Native 和 Flutter 是移动端跨平台开发的两大主流选择,分别适合熟悉JavaScript和Dart的开发者。

- Electron 是桌面端跨平台开发的经典解决方案,虽然体积较大,但易于上手。

- Tauri 提供了更轻量化的桌面端开发方案,适合对性能和安全性有更高要求的项目。

- Capacitor 则是一个灵活的工具,特别适合将现有的Web应用快速迁移到移动端。

- UniApp 非常适合需要覆盖多种小程序平台的项目,尤其在国内的小程序生态中表现出色。

结论

你看我这还是只是列举了一部分,都这么多了,学前端的是真的命苦啊,真心学不动了。

而且最近 尤雨溪宣布成立 VoidZero 说是一代JavaScript工具链,能够统一前端 开发构建工具,如果真能做到,真是一件令人振奋的事情,希望尤雨溪能做到跟 spring 一样统一java 天下 把前端的天下给统一了,大家觉得有可能么?

来源:juejin.cn/post/7493420166878822450

脱裤子放屁 - 你们讨厌这样的页面吗?

前言

平时在逛掘金和少数派等网站的时候,经常有跳转外链的场景,此时基本都会被中转到一个官方提供的提示页面。

掘金:

知乎:

少数派:

这种官方脱裤子放屁的行为实在令人恼火。是、是、是、我当然知道这么做有很多冠冕堂皇的理由,比如:

- 防止钓鱼攻击

- 增强用户意识

- 品牌保护

- 遵守法律法规

- 控制流量去向

(以上5点是 AI 告诉我的理由)

但是作为混迹多年的互联网用户,什么链接可以点,什么最好不要点(悄悄的点) 我还是具备判断能力的。

互联网的本质就是自由穿梭,一个 A 标签就可以让你在整个互联网翱翔,现在你每次起飞的时候都被摁住强迫你阅读一次免责声明,多少是有点恼火的。

解决方案

这些中转站的实现逻辑基本都是将目标地址挂在中转地址的target 参数后面,在中转站做免责声明,然后点击继续跳转才跳到目标网站。

掘金:

少数派:

https://sspai.com/link?target=https%3A%2F%2Fgeoguess.games%2F

知乎:

https://link.zhihu.com/?target=https%3A//asciidoctor.org/

所以我们就可以写一个浏览器插件,在这些网站中,找出命中外链的 A 标签,替换掉它的 href 属性(只保留 target 后面的真实目标地址)。

核心函数:

function findByTarget() {

if (!hostnames.includes(location.hostname)) return;

const linkKeyword = "?target=";

const aLinks = document.querySelectorAll(

`a[href*="${linkKeyword}"]:not([data-redirect-skipper])`

);

if (!aLinks) return;

aLinks.forEach((a) => {

const href = a.href;

const targetIndex = href.indexOf(linkKeyword);

if (targetIndex !== -1) {

const newHref = href.substring(targetIndex + linkKeyword.length);

a.href = decodeURIComponent(newHref);

a.setAttribute("data-redirect-skipper", "true");

}

});

}

为此我创建了一个项目仓库 redirect-skipper ,并且将该浏览器插件发布在谷歌商店了 安装地址 。

安装并启用这个浏览器插件之后,在这些网站中点击外链就不会看到中转页面了,而是直接跳转到目标网站。

因为我目前明确需要修改的就是这几个网站,如果大家愿意使用这个插件,且有其他网站需要添加到替换列表的,可以给 redirect-skipper 仓库 提PR。

如果需要添加的网站的转换规则是和 findByTarget 一致的,那么仅需更新 sites.json 文件即可。

如果需要添加的网站的转换规则是独立的,那么需要更新插件代码,合并之后,由我向谷歌商店发起更新。

为了后期可以灵活更新配置(谷歌商店审核太慢了),我默认将插件应用于所有网站,然后在代码里通过 hostname 来判断是否真的需要执行。

{

"$schema": "https://json.schemastore.org/chrome-manifest.json",

"name": "redirect-skipper",

"manifest_version": 3,

"content_scripts": [

{

"matches": ["<all_urls>"],

"js": ["./scripts/redirect-skipper.js"],

"run_at": "document_end"

}

],

}

在当前仓库里维护一份 sites.json 的配置表,格式如下:

{

"description": "远程配置可以开启 Redirect-Skipper 插件的网站 (因为谷歌商店审核太慢了,否则无需通过远程配置,增加复杂性)",

"sites": [

{

"hostname": "juejin.cn",

"title": "掘金"

},

{

"hostname": "sspai.com",

"title": "少数派"

},

{

"hostname": "www.zhihu.com",

"title": "知乎"

}

]

}

这样插件在拉取到这份数据的时候,就可以根据这边描述的网站配置,决定是否执行具体代码。

插件完整代码:

function replaceALinks() {

findByTarget();

}

function observerDocument() {

const mb = new MutationObserver((mutationsList) => {

for (const mutation of mutationsList) {

if (mutation.type === "childList") {

if (mutation.addedNodes.length) {

replaceALinks();

}

}

}

});

mb.observe(document, { childList: true, subtree: true });

}

// 监听路由等事件

["hashchange", "popstate", "load"].forEach((event) => {

window.addEventListener(event, async () => {

replaceALinks();

if (event === "load") {

observerDocument();

await updateHostnames();

replaceALinks(); // 更新完数据后再执行一次

}

});

});

let hostnames = ["juejin.cn", "sspai.com", "www.zhihu.com"];

function updateHostnames() {

return fetch(

"https://raw.githubusercontent.com/dogodo-cc/redirect-skipper/master/sites.json"

)

.then((response) => {

if (response.ok) {

return response.json();

}

throw new Error("Network response was not ok");

})

.then((data) => {

// 如果拉到了远程数据,就用远程的

hostnames = data.sites.map((site) => {

return site.hostname;

});

})

.catch((error) => {

console.error(error);

});

}

// 符合 '?target=' 格式的链接

// https://link.juejin.cn/?target=https%3A%2F%2Fdeveloper.apple.com%2Fcn%2Fdesign%2Fhuman-interface-guidelines%2Fapp-icons%23macOS/

// https://sspai.com/link?target=https%3A%2F%2Fgeoguess.games%2F

// https://link.zhihu.com/?target=https%3A//asciidoctor.org/

function findByTarget() {

if (!hostnames.includes(location.hostname)) return;

const linkKeyword = "?target=";

const aLinks = document.querySelectorAll(

`a[href*="${linkKeyword}"]:not([data-redirect-skipper])`

);

if (!aLinks) return;

aLinks.forEach((a) => {

const href = a.href;

const targetIndex = href.indexOf(linkKeyword);

if (targetIndex !== -1) {

const newHref = href.substring(targetIndex + linkKeyword.length);

a.href = decodeURIComponent(newHref);

a.setAttribute("data-redirect-skipper", "true");

}

});

}

更详细的流程可以查看 redirect-skipper 仓库地址

标题历史

- 浏览器插件之《跳过第三方链接的提示中转页》

来源:juejin.cn/post/7495977411273490447

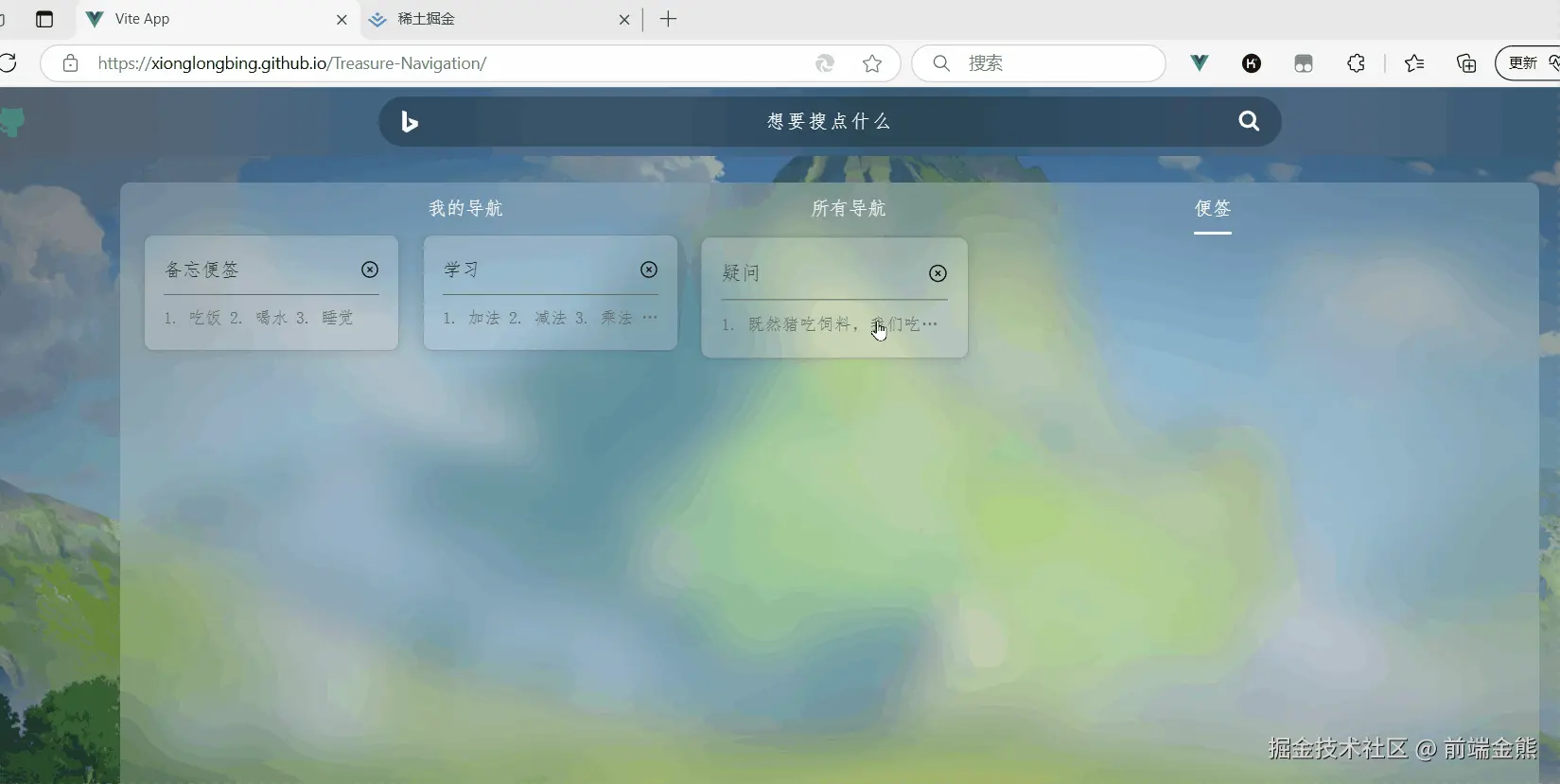

前端实现画中画超简单,让网页飞出浏览器

Document Picture-in-Picture 介绍

今天,我来介绍一个非常酷的前端功能:文档画中画 (Document Picture-in-Picture, 本文简称 PiP)。你有没有想过,网页上的任何内容能悬浮在桌面上?😏

🎬 视频流媒体的画中画功能

你可能已经在视频平台(如腾讯视频、哔哩哔哩等网页)见过这种效果:视频播放时,可以点击画中画后。无论你切换页面,它都始终显示在屏幕的最上层,非常适合上班偷偷看电视💻

在今天的教程中,不仅仅是视频,我将教你如何将任何 HTML 内容放入画中画模式,无论是动态内容、文本、图片,还是纯炫酷的 div,统统都能“飞”起来。✨

一个如此有趣的功能,在网上却很少有详细的教程来介绍这个功能的使用。于是我决定写一篇详细的教程来教大家如何实现画中画 (建议收藏)😁

体验网址:Treasure-Navigation

📖 Document Picture-in-Picture 详细教程

🛠 HTML 基本代码结构

首先,我们随便写一个简单的 HTML 页面,后续的 JS 和样式都会基于它实现。

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Document Picture-in-Picture API 示例</title>

<style>

#pipContent {

width: 600px;

height: 300px;

background: pink;

font-size: 20px;

}

</style>

</head>

<body>

<div id="container">

<div id="pipContent">这是一个将要放入画中画的 div 元素!</div>

<button id="clickBtn">切换画中画</button>

</div>

<script>

// 在这里写你的 JavaScript 代码

</script>

</body>

</html>

1️. 请求 PiP 窗口

PiP 的核心方法是 window.documentPictureInPicture.requestWindow。它是一个 异步方法,返回一个新创建的 window 对象。

PIP 窗口可以将其看作一个新的网页,但它始终悬浮在屏幕上方。

document.getElementById("clickBtn").addEventListener("click", async function () {

// 获取将要放入 PiP 窗口的 DOM 元素

const pipContent = document.getElementById("pipContent");

// 请求创建一个 PiP 窗口

const pipWindow = await window.documentPictureInPicture.requestWindow({

width: 200, // 设置窗口的宽度

height: 300 // 设置窗口的高度

});

// 将原始元素添加到 PiP 窗口中

pipWindow.document.body.appendChild(pipContent);

});

演示:

👏 现在,我们已经成功创建了一个画中画窗口!

这段代码展示了如何将网页中的元素放入一个新的画中画窗口,并让它悬浮在最上面。非常简单吧

关闭PIP窗口

可以直接点右上角关闭PIP窗口,如果我们想在代码中实现关闭,直接调用window上的api就可以了

window.documentPictureInPicture.window.close();

2️. 检查是否支持 PiP 功能

一切不能兼容浏览器的功能介绍都是耍流氓,我们需要检查浏览器是否支持PIIP功能。

实际就是检查documentPictureInPicture属性是否存在于window上 🔧

if ('documentPictureInPicture' in window) {

console.log("🚀 浏览器支持 PiP 功能!");

} else {

console.warn("⚠️ 当前浏览器不支持 PiP 功能,更新浏览器或者换台电脑吧!");

}

如果是只需要将视频实现画中画功能,视频画中画 (Picture-in-Picture) 的兼容性会好一点,但是它只能将<video>元素放入画中画窗口。它与本文介绍的 文档画中画(Document Picture-in-Picture) 使用方法也是十分相似的。

3️. 设置 PiP 样式

我们会发现刚刚创建的画中画没有样式,一点都不美观。那是因为我们只放入了dom元素,没有添加css样式。

3.1. 全局样式同步

假设网页中的所有样式如下:

<head>

<style>

#pipContent {

width: 600px;

height: 300px;

background: pink;

font-size: 20px;

}

</style>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://abc.css">

</head>

为了方便,我们可以直接把之前的网页的css样式全部赋值给画中画。

// 1. document.styleSheets获取所有的css样式信息

[...document.styleSheets].forEach((styleSheet) => {

try {

// 转成字符串方便赋值

const cssRules = [...styleSheet.cssRules].map((rule) => rule.cssText).join('');

// 创建style标签

const style = document.createElement('style');

// 设置为之前页面中的css信息

style.textContent = cssRules;

console.log('style', style);

// 把style标签放到画中画的<head><head/>标签中

pipWindow.document.head.appendChild(style);

} catch (e) {

// 通过 link 引入样式,如果有跨域,访问styleSheet.cssRules时会报错。没有跨域则不会报错

const link = document.createElement('link');

/**

* rel = stylesheet 导入样式表

* type: 对应的格式

* media: 媒体查询(如 screen and (max-width: 600px))

* href: 外部样式表的 URL

*/

link.rel = 'stylesheet';

link.type = styleSheet.type;

link.media = styleSheet.media;

link.href = styleSheet.href ?? '';

console.log('error: link', link);

pipWindow.document.head.appendChild(link);

}

});

演示:

3.2. 使用 link 引入外部 CSS 文件

向其他普通html文件一样,可以通过link标签引入特定css文件:

创建 pip.css 文件:

#pipContent {

width: 600px;

height: 300px;

background: skyblue;

}

js引用:

// 其他不变

const link = document.createElement('link');

link.rel = 'stylesheet';

link.href = './pip.css'; // 引入外部 CSS 文件

pipWindow.document.head.appendChild(link);

pipWindow.document.body.appendChild(pipContent);

演示:

3.3. 媒体查询的支持

可以设置媒体查询 @media (display-mode: picture-in-picture)。在普通页面中会自动忽略样式,在画中画模式会自动渲染样式

<style>

#pipContent {

width: 600px;

height: 300px;

background: pink;

font-size: 20px;

}

<!-- 普通网页中会忽略 -->

@media (display-mode: picture-in-picture) {

#pipContent {

background: lightgreen;

}

}

</style>

在普通页面中显示为粉色,在画中画自动变为浅绿色

演示:

4️. 监听进入和退出 PiP 模式的事件

我们还可以为 PiP 窗口 添加事件监听,监控画中画模式的 进入 和 退出。这样,你就可以在用户操作时,做出相应的反馈,比如显示提示或执行其他操作。

// 进入 PIP 事件

documentPictureInPicture.addEventListener("enter", (event) => {

console.log("已进入 PIP 窗口");

});

const pipWindow = await window.documentPictureInPicture.requestWindow({

width: 200,

height: 300

});

// 退出 PIP 事件

pipWindow.addEventListener("pagehide", (event) => {

console.log("已退出 PIP 窗口");

});

演示

5️. 监听 PiP 焦点和失焦事件

const pipWindow = await window.documentPictureInPicture.requestWindow({

width: 200,

height: 300

});

pipWindow.addEventListener('focus', () => {

console.log("PiP 窗口进入了焦点状态");

});

pipWindow.addEventListener('blur', () => {

console.log("PiP 窗口失去了焦点");

});

演示

6. 克隆节点画中画

我们会发现我们把原始元素传入到PIP窗口后,原来窗口中的元素就不见了。

我们可以把原始元素克隆后再传入给PIP窗口,这样原始窗口中的元素就不会消失了

const pipContent = document.getElementById("pipContent");

const pipWindow = await window.documentPictureInPicture.requestWindow({

width: 200,

height: 300

});

// 核心代码:pipContent.cloneNode(true)

pipWindow.document.body.appendChild(pipContent.cloneNode(true));

演示

PIP 完整示例代码

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Document Picture-in-Picture API 示例</title>

<style>

#pipContent {

width: 600px;

height: 300px;

background: pink;

font-size: 20px;

}

</style>

</head>

<body>

<div id="container">

<div id="pipContent">这是一个将要放入画中画的 div 元素!</div>

<button id="clickBtn">切换画中画</button>

</div>

<script>

// 检查是否支持 PiP 功能

if ('documentPictureInPicture' in window) {

console.log("🚀 浏览器支持 PiP 功能!");

} else {

console.warn("⚠️ 当前浏览器不支持 PiP 功能,更新浏览器或者换台电脑吧!");

}

// 请求 PiP 窗口

document.getElementById("clickBtn").addEventListener("click", async function () {

const pipContent = document.getElementById("pipContent");

// 请求创建一个 PiP 窗口

const pipWindow = await window.documentPictureInPicture.requestWindow({

width: 200, // 设置窗口的宽度

height: 300 // 设置窗口的高度

});

// 将原始元素克隆并添加到 PiP 窗口中

pipWindow.document.body.appendChild(pipContent.cloneNode(true));

// 设置 PiP 样式同步

[...document.styleSheets].forEach((styleSheet) => {

try {

const cssRules = [...styleSheet.cssRules].map((rule) => rule.cssText).join('');

const style = document.createElement('style');

style.textContent = cssRules;

pipWindow.document.head.appendChild(style);

} catch (e) {

const link = document.createElement('link');

link.rel = 'stylesheet';

link.type = styleSheet.type;

link.media = styleSheet.media;

link.href = styleSheet.href ?? '';

pipWindow.document.head.appendChild(link);

}

});

// 监听进入和退出 PiP 模式的事件

pipWindow.addEventListener("pagehide", (event) => {

console.log("已退出 PIP 窗口");

});

pipWindow.addEventListener('focus', () => {

console.log("PiP 窗口进入了焦点状态");

});

pipWindow.addEventListener('blur', () => {

console.log("PiP 窗口失去了焦点");

});

});

// 关闭 PiP 窗口

// pipWindow.close(); // 可以手动调用关闭窗口

</script>

</body>

</html>

总结

🎉 你现在已经掌握了如何使用 Document Picture-in-Picture API 来悬浮任意 HTML 内容!

希望能带来更灵活的交互体验。✨

如果你有什么问题,或者对 PiP 功能有更多的想法,欢迎在评论区与我讨论!👇📬

来源:juejin.cn/post/7441954981342036006

还在每次都写判断?试试惰性函数,让你的代码更聪明!

什么是惰性函数?

先来看个例子

function addEvent(el, type, handler) {

if (window.addEventListener) {

el.addEventListener(type, handler, false);

} else {

el.attachEvent('on' + type, handler);

}

}

上面这段代码中,每次调用 addEvent 都会进行一遍判断。实际上,我们并不需要每次都进行判断,只需要执行一次就够了,当然,我们也可以存个全局的flag来记录,但是,有更好的办法了

function addEvent(el, type, handler) {

if (window.addEventListener) {

addEvent = function(el, type, handler) {

el.addEventListener(type, handler, false);

}

} else {

addEvent = function(el, type, handler) {

el.attachEvent('on' + type, handler);

}

}

return addEvent(el, type, handler); // 调用新的函数

}

这就是惰性函数:第一次执行时会根据条件覆盖自身,后续调用直接执行更新后的逻辑。

惰性函数的实现方式

惰性函数一般情况下有两种实现方式

在函数内部重写自身

这种实现方式就是上面我们介绍的那样

function foo() {

console.log('初始化...');

foo = function() {

console.log('后续逻辑');

}

}

大多数情况下,这种实现方式都可以覆盖

用函数表达式赋值

const foo = (function() {

if (someCondition) {

return function() { console.log('A'); }

} else {

return function() { console.log('B'); }

}

})();

这种情况适用于模块或者立即执行的情况,其实就是用闭包做了个封装

惰性函数的应用场景

兼容性判断

我们在做适配的时候,很多时候需要进行浏览器特性的判断,比如之前提到的事件绑定

性能优化

其实惰性函数说起来很像单例,他的原理就是只执行一次,那么如果想要避免一些重复操作,尤其是重复初始化,就可以想一下是不是可以用惰性函数来处理,比如Canvas渲染引擎,加载某些外部依赖、判断登录状态等等

注意事项

- 写好注释,一定要写好注释,因为函数在执行后会变化,不写注释如果除了一些问题,可能后面维护的人会骂街,会大大增加你的不可替代性,咳咳,千万不要这么操作,一定要写好注释

- 不适合频繁修改逻辑和复杂上下文的场景,会增加复杂度

一句话总结:能判断一次就不要判断两次,惰性函数让你的代码更聪明

来源:juejin.cn/post/7490850417976508428

Electron 应用太重?试试 PakePlus 轻装上阵

Electron 作为将 Web 技术带入桌面应用领域的先驱框架,让无数开发者能够使用熟悉的 HTML、CSS 和 JavaScript 构建跨平台应用。然而,随着应用规模的扩大,Electron 应用的性能问题逐渐显现——内存占用高、启动速度慢、安装包体积庞大,这些都成为了用户体验的绊脚石。不过,现在有了 PakePlus,这些烦恼都将迎刃而解。

PakePlus官网文档:PakePlus

PakePlus开源地址:github.com/Sjj1024/Pak…

首先要轻

以一款基于 Electron 的文档编辑应用为例,在使用 PakePlus 优化前,安装包大小达 200MB,启动时间超过 10 秒。但是使用PakePlus重新打包之后,安装包大小控制在5M左右,缩小了将近40倍!启动时间也做到了2秒以内!这就是PakePLus的魅力所在。

开发者反馈:"迁移过程出乎意料的顺利,大部分代码无需修改,性能提升却立竿见影。"

其次都是其次

- 🚀 基于 Rust Tauri,PakePlus 比基于 JS 的框架更轻量、更快。

- 📦 内置丰富功能包——支持快捷方式、沉浸式窗口、极简自定义。

- 👻 PakePlus 只是一个极简的软件,用 Tauri 替代旧的打包方式,支持跨平台桌面,将很快支持手机端。

- 🤗 PakePlus 易于操作使用,只需一个 GitHub Token,即可获得桌面应用。

- 🌹 不需要在本地安装任何复杂的依赖环境,使用 Github Action 云端自动打包。

- 🧑🤝🧑 支持国际化,对全球用户都非常友好,并且会自动跟随你的电脑系统语言。

- 💡 支持自定义 js 注入。你可以编写自己的 js 代码注入到页面中。

- 🎨 ui 界面更美观更友好对新手更实用,使用更舒适,支持中文名称打包。

- 📡 支持网页端直接使用,但是客户端功能更强大,更推荐客户端。

- 🔐 数据安全,你的 token 仅保存在你本地,不会上传服务器,你的项目也都在你自己的 git 中安全存储。

- 🍀 支持静态文件打包,将 Vue/React 等项目编译后的 dist 目录或者 index.html 丢进来即可成为客户端,何必是网站。

- 🐞 支持 debug 调试模式,无论是预览阶段还是发布阶段,都可以找到 bug 并消灭 bug

使用场景

你有一个网站,想把它立刻变成跨平台桌面应用和手机APP,立刻高大尚。

你有一个 Vue/React 等项目,不想购买服务器,想把它打包成桌面应用。

你的 Cocos 游戏是不是想要跨平台客户端运行?完全没有问题。

你的 Unity 项目是不是想要跨平台打包为客户端?也完全没有问题。

隐藏你的网站地址,不被随意传播和使用,防止爬虫程序获取你的网站内容。

公司内网平台,不想让别人知道你的网站地址,只允许通过你的客户端访问。

想把某个网站变成自己的客户端,实现自定义功能,比如注入 js 实现自动化操作。

网站广告太多?想把它隐藏起来,用无所不能的 js 来屏蔽它们吧。

需要使用 tauri2 打包,但是依赖环境太复杂,本地电脑硬盘不够用,就用 PakePlus

热门包

PakePLus 支持 arm 和 inter 架构的安装包,流行的程序安装包仅仅包含了 mac 的 arm(M 芯片)版本 和 windows 的 Inter(x64)版本 和 Linux 的 x64 版本,如果需要更多架构的安装包,请使用 PakePlus 单独编译自己需要的安装包。热门包的下载地址请到官方文档下载体验

常见问题

mac提示:应用已随坏

这是因为没有给苹果给钱,所以苹果会拒绝你的应用。

解决办法:

Mac 用户可能在安装时看到“应用已损坏”的警告。 请点击“取消”,然后运行以下命令,输入电脑密码后,再重新打开应用:(这是由于应用需要官方签名,才能避免安装后弹出“应用已损坏”的提示,但官方签名的费用每年 99 美元...因此,需要手动绕过签名以正常使用)

sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Applications/PakePlus.app当你打包应用时,Mac 用户可能在安装时看到“应用已损坏”的警告。 请点击“取消”,然后运行以下命令,再重新打开应用:

sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Applications/你的软件名称.app来源:juejin.cn/post/7490876486292389914

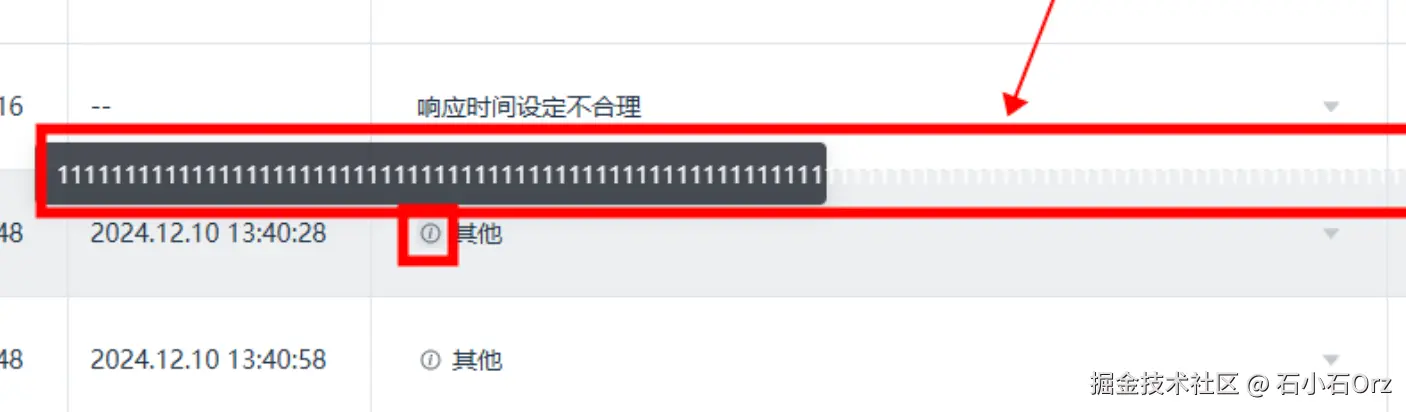

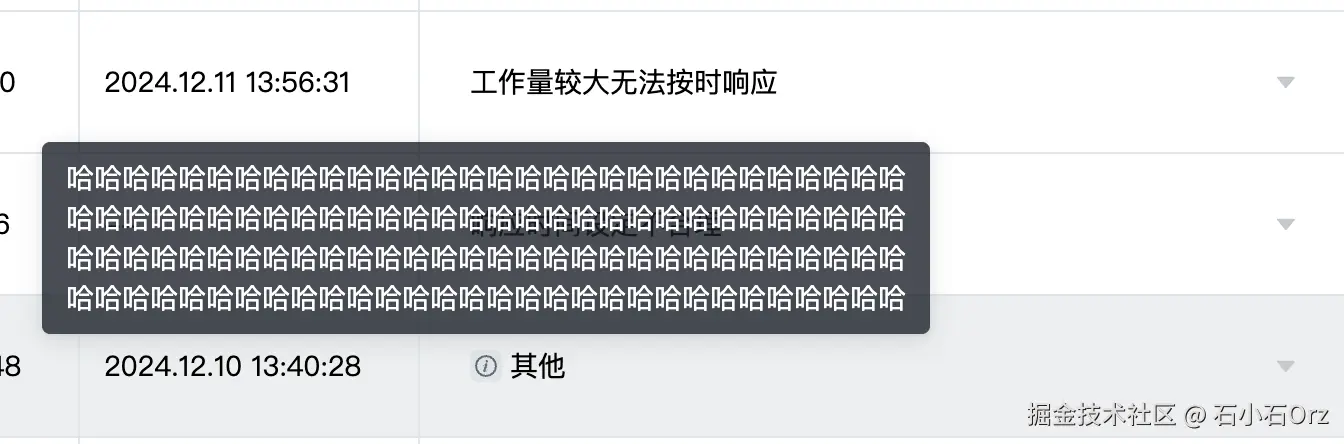

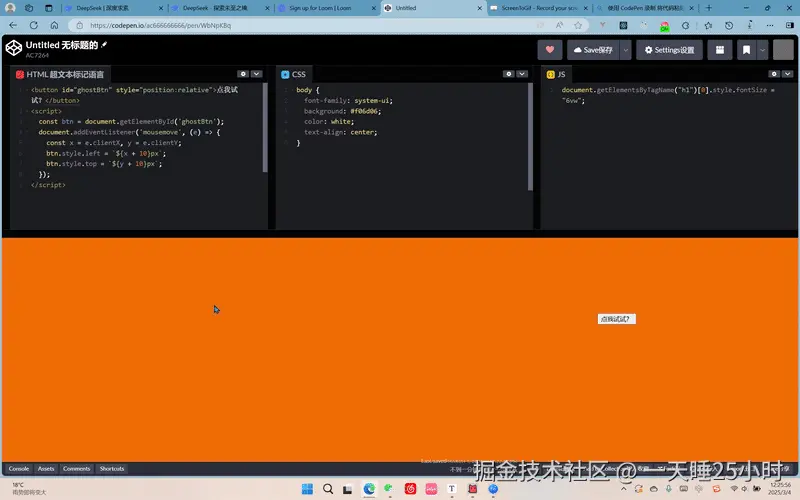

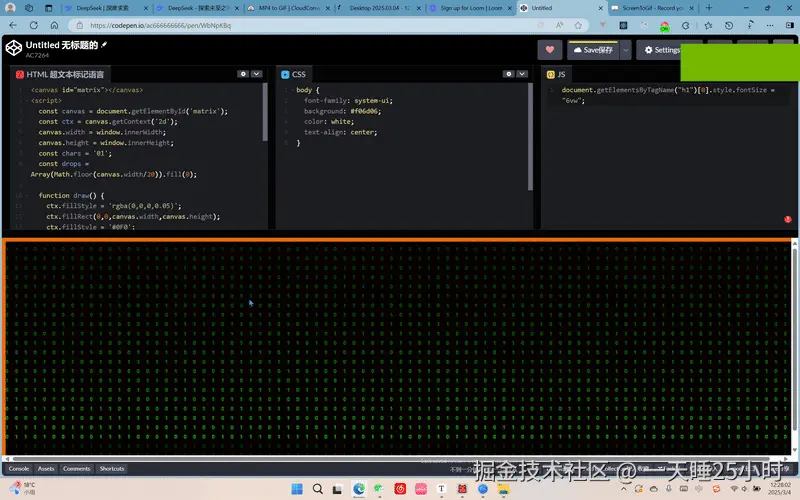

只需一行代码,任意网页秒变可编辑!

大家好,我是石小石!

在我们日常工作中,可能会遇到截图页面的场景,有时页面有些内容不符合要求,我们可能需要进行一些数值或内容的修改。如果你会PS,修改内容难度不高,如果你是前端,打开控制台也能通过修改dom的方式进行简单的文字修改。

今天,我就来分享一个冷门又实用的前端技巧 —— 只需一行 JavaScript 代码,让任何网页瞬间变成可编辑的! 先看看效果:

甚至,还可以插入图片等媒体内容

如何实现

很难想象,这么炫酷的功能,居然只需要在控制台输入一条指令:

document.designMode = "on";

打开浏览器控制台(F12),复制粘贴这行代码,回车即可。

如果你想关闭此功能,输入document.designMode = "off"即可。

Document:designMode 属性

MDN是这样介绍的:

document.designMode 控制整个文档是否可编辑。有效值为 "on" 和 "off"。根据规范,该属性默认为 "off"。Firefox 遵循这一标准。早期版本的 Chrome 和 IE 默认为 "inherit"。从 Chrome 43 开始,默认为 "off" 并不再支持 "inherit"。在 IE6-10 中,该值为大写。

兼容性方面,基本上所有浏览器都是支持的。

借助次API,我们也能实现Iframe嵌套页面的编辑:

iframeNode.contentDocument.designMode = "on";

关联API

与designMode关联的API其实还有contentEditable和execCommand(已弃用,但部分浏览器还可以使用)。

contentEditable与designMode功能类似,不过contentEditable可以使特定的 DOM 元素变为可编辑,而designMode只能使整个文档可编辑。

| 特性 | contentEditable | document.designMode |

|---|---|---|

| 作用范围 | 可以使单个元素可编辑 | 可以使整个文档可编辑 |

| 启用方式 | 设置属性为 true或 false | 设置 document.designMode = "on" |

| 适用场景 | 用于指定某些元素,如 <div>, <span>等 | 用于让整个页面变为可编辑 |

| 兼容性 | 现代浏览器都支持 | 现代浏览器都支持,部分老旧浏览器可能不支持 |

document.execCommand() 方法允许我们在网页中对内容进行格式化、编辑或操作。它主要用于操作网页上的可编辑内容(如 <textarea> 或通过设置 contentEditable 或 designMode 属性为 "true" 的元素),例如加粗文本、插入链接、调整字体样式等。由于它已经被W3C弃用,所以本文也不再介绍了。

来源:juejin.cn/post/7491188995164897320

老板花一万大洋让我写的艺术工作室官网?! HeroSection 再度来袭!(Three.js)

引言.我不是鸽子大王!!

哈喽大家好!距离我上次发文已经过去半个月了,差点又变回了那只熟悉的“老鸽子”。不行,我不能堕落!我还没有将 Web3D 推广到普罗大众,还没有让更多人感受到三维图形的魅力 (其实是还没有捞着米)。怀着这样的心情,我决定重新振作,继续为大家带来更多关于 Three.js 和 Shader 的进阶内容。

0.前置条件

欢迎阅读本篇文章!在深入探讨 Three.js 和 Shader (GLSL) 的进阶内容之前,确保您已经具备以下基础知识:

- Three.js 基础:您需要熟悉

Three.js的基本概念和使用方法,包括场景(Scene)、相机(Camera)、渲染器(Renderer)、几何体(Geometry)、材质(Material)和网格(Mesh)等核心组件。如果您还不熟悉这些内容,建议先学习Three.js的入门教程。 - Shader 语法:本文涉及

GLSL(OpenGL Shading Language)的编写,因此您需要了解GLSL的基本语法,包括顶点着色器(Vertex Shader)和片元着色器(Fragment Shader)的编写,以及如何在Three.js中使用自定义着色器。

1. Hero Section 概览

Hero Section 是网页设计中的一个术语,通常指页面顶部的一个大型横幅区域。但对于开发人员而言,这个概念可以更直观地理解为用户在访问网站的瞬间所感受到的视觉冲击,或者促使用户停留在该网站的关键原因因素。

话说这天老何接到了一个私活

起始钱不钱的无所谓!主要是想挑战一下自己(不是)。最后的成品如图所示 (互动方式为鼠标滑动 + 鼠标点击 GIF 压缩太多了内容了,实际要好看很多)。

PC端在线预览地址: fluid-light.vercel.app